意外!梅干しを食べると「自律神経が整う」理由 (2/3)

梅干しが「ストレス、疲れ対策にいい」と言われる理由

梅干しは、実は疲れやストレスケアにもおすすめの食べ物です。

1. クエン酸が疲労感・ストレスを軽減する可能性がある

梅干しに豊富に含まれるクエン酸は、体内のエネルギー代謝(TCA回路)をサポートし、疲労感の軽減や自律神経の安定に関与するとされています。

疲労やストレスは身体的・精神的に密接に関わるため、クエン酸の代謝サポートが間接的にストレス軽減につながることがあると考えられています。

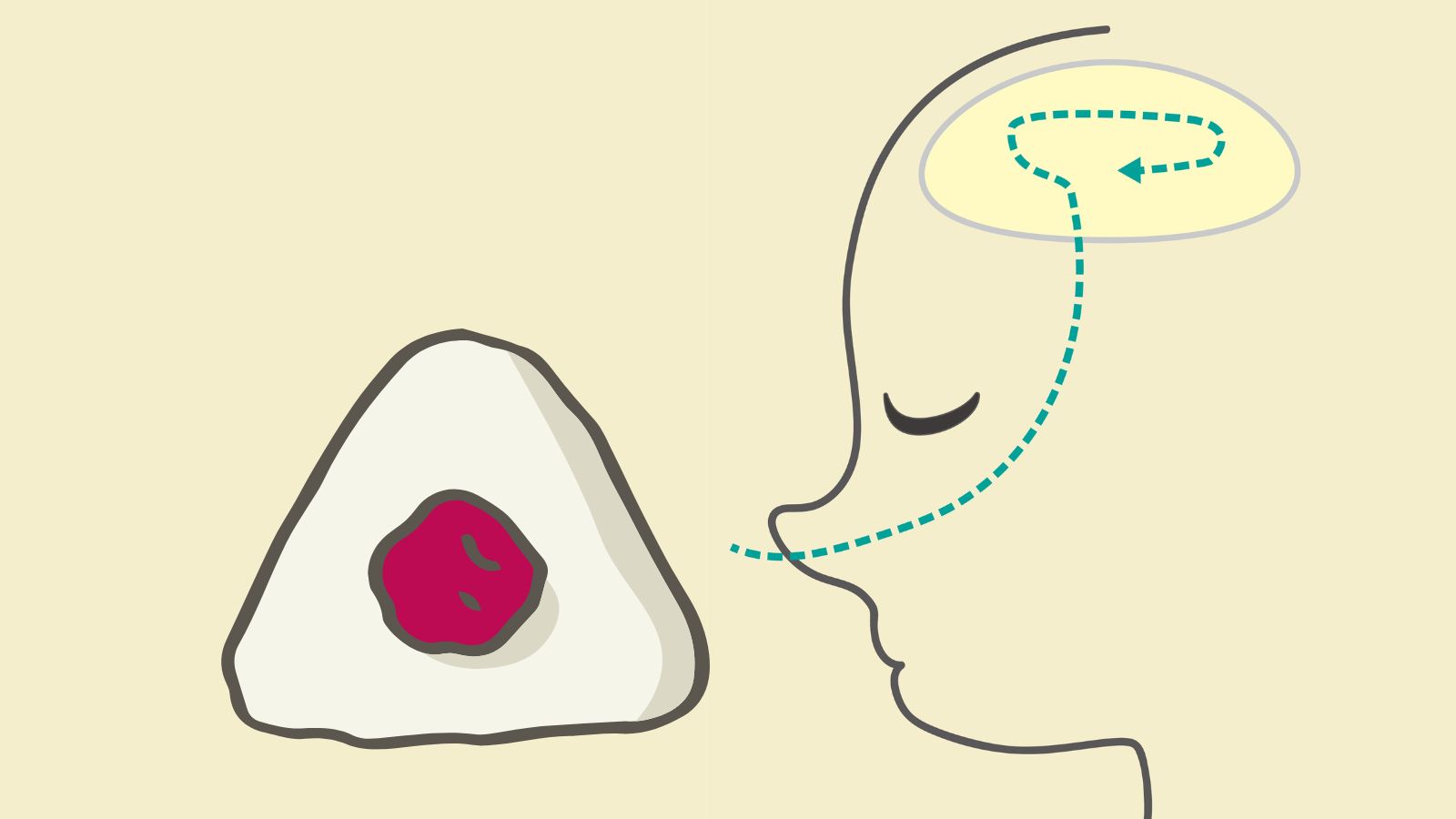

2. 唾液分泌でリラックス効果が期待できる

梅干しを食べると自然と唾液が分泌されます。唾液の分泌は副交感神経の働きによって促進されるため、梅干しのように唾液を誘発する食品は、結果的にリラックスを促す可能性があります。

3. 塩分・ミネラル補給による疲労軽減

適度な塩分とカリウム・マグネシウムなどのミネラルが含まれており、熱中症予防や体のだるさの軽減にも役立つことがあります。これも精神的なストレス感の緩和につながる可能性があります。

4. 「香り」と「酸味」の刺激で気分転換に

梅干しの強い酸味や香りは、味覚・嗅覚を刺激することで脳の視床下部(自律神経の中枢)に影響を与え、気分転換につながる可能性があります。

とくに、ストレスによって食欲が低下しているときには、こうした感覚刺激が役立つこともあります。

次:おすすめの食べ方とタイミング

![ヨーグルトはダイエットにいい?ダメ?太らない食べ方と選び方、市販のおすすめ3選[管理栄養士]](https://contents.melos.media/wp-content/uploads/2023/10/12162634/23585134_s-240x160.jpg)

![懸垂を毎日続けるとどうなる?「1日5回」でも体は変わる[トレーナー解説]](https://contents.melos.media/wp-content/uploads/2025/12/27153658/image007-240x160.jpg)