発達障害と“グレーゾーン”はどう違う?診断はつかないけれど生きづらい…境界線とは (1/2)

「発達障害」と診断されるほどではないけれど、日常生活で困りごとや生きづらさを抱えている――。そんな人を指す言葉として使われるのが“グレーゾーン”です。

見た目にはわかりづらく、診断がつかないため支援に結びつきにくいこともあり、「自分はなぜうまくいかないのだろう」と悩みを抱える人も少なくありません。

では、発達障害とグレーゾーンは具体的にどう違うのでしょうか? その境界線や、生きづらさを軽くするためにできることとは。医療法人社団燈心会理事長・ライトメンタルクリニック渋谷本院院長の清水聖童先生監修のもと、見ていきましょう。

──発達障害と“グレーゾーン”は、具体的にどう違うのでしょうか?

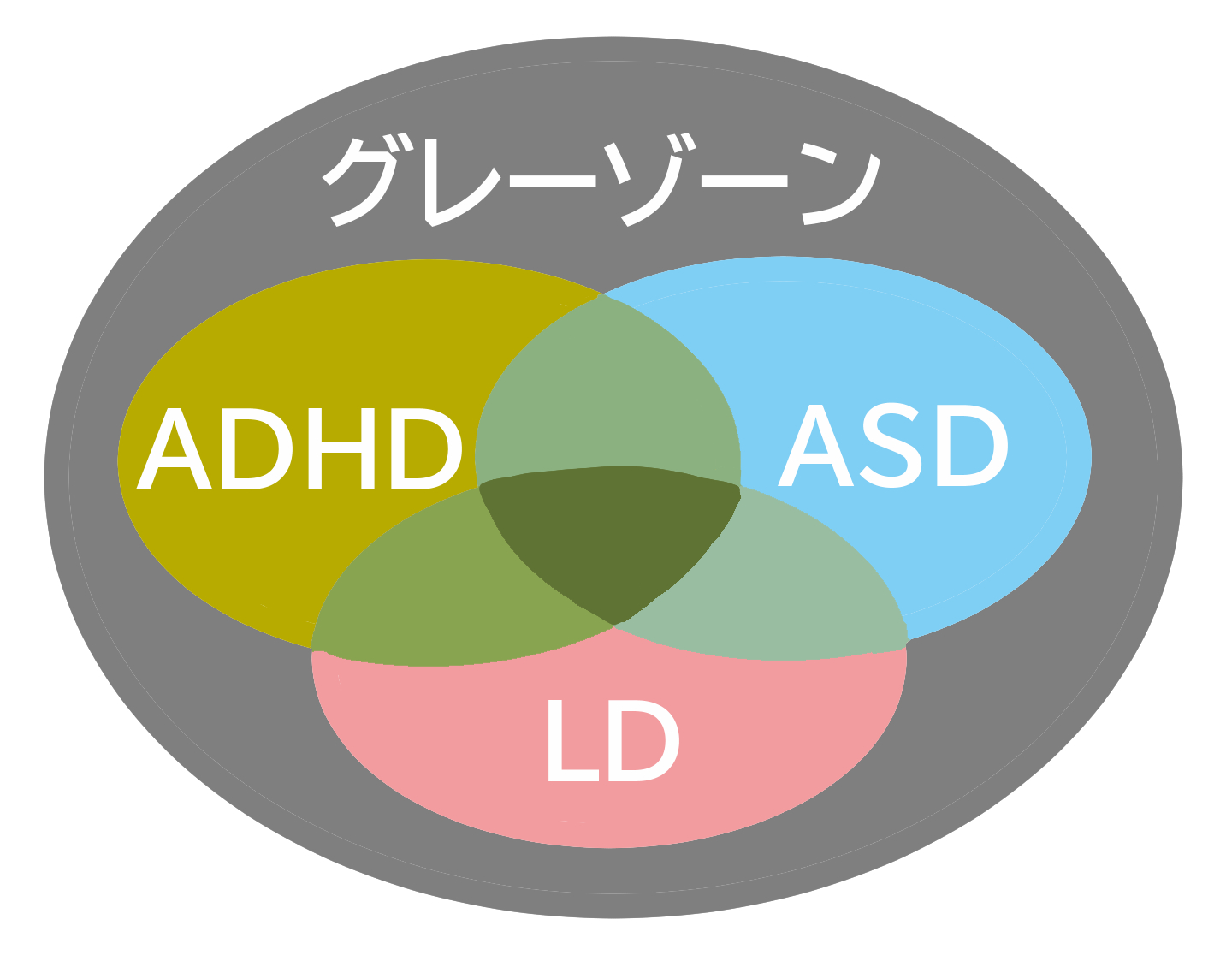

発達障害とは、医学的な診断基準に基づいて明確に定義される神経発達症群の一つであり、自閉スペクトラム症(ASD)や注意欠如・多動症(ADHD)などが含まれます。

発達障害の方は、行動面の特性が比較的はっきり見えることが多く、集団行動での困難や強いこだわり、注意の持続困難などが目立ちやすい傾向があります。

一方、“グレーゾーン”とは、正式な医学用語ではありませんが、診断基準を完全には満たさないものの、発達特性に近い傾向などがあり、生活に支障が出ている状態を指します。

グレーゾーンの方は、苦手なことを努力でカバーするなどし、周囲に気づかれにくいのが特徴です。ただし、人前では問題なさそうに見えても、家では強い疲労や情緒の不安定さが出るといったことがあります。

──医師の診断がつく場合と、つかない場合の境界線はどこにありますか?

診断がつくかどうかの境界線は、症状の強さ・持続性・日常生活への影響といった点で判断されます。

明確な困りごとがあり、それが本人の社会生活や学業・仕事に顕著な支障を及ぼしている場合、診断がつく可能性が高くなります。

逆に、類似の特性はあるものの、支援なしでも適応できている、もしくは困りごとが一過性である場合には、診断に至らないことがあります。

──グレーゾーンは存在しないという説もありますが、見解をお願いいたします。

発達の特性は人によって強さや表れ方に違いがあることから、発達障害があるか、ないかというようなはっきりした線引きではなく、誰もが発達特性の「程度の違い」を持っているという見方が一般的です。

グレーゾーンは、診断基準上は存在しないとしても、臨床的・支援的な現場では存在しているとみなすべきと考えます。

──いわゆるグレーゾーンの方が日常生活で直面しやすい困難には、どのようなものがありますか?

見た目や表面的なコミュニケーションに大きな問題がない場合が多いものの、例えば次のような困難に直面しやすい傾向があります。

- コミュニケーションの微妙なニュアンスが読み取りにくい

- 物事の優先順位付けやスケジューリングが苦手

- 感覚の過敏(音、におい、人混みなど)

- 集団行動での疲労・ストレス

- 自己肯定感の低下や不安感

──グレーゾーンの人に対して、社会全体としてどんなサポートや理解が求められると感じますか?

グレーゾーンの人に対して、たとえば以下のようなサポートや理解が求められると考えます。

- 一律な基準ではなく、個々の多様性に応じた柔軟な配慮(例:静かな空間の提供、明確な指示の工夫)

- 診断の有無にかかわらず、必要に応じた支援の提供ができる社会制度

- 発達特性に対する知識が社会に共有され、見えにくい困難への理解や柔軟な対応のできる文化が醸成されること