【専門家視点で改善】自律神経が乱れる原因とは?季節・生活習慣・ホルモンと要因はさまざま (1/4)

最近、だるさや頭痛、寝つきの悪さが続いていませんか。その「なんとなく不調」の背景には、もしかすると自律神経の乱れがあるかもしれません。

乱れる理由は決して一つではなく、季節や気圧の変化、スマホや姿勢、睡眠や食事の習慣、そしてホルモンバランスや他の病気まで、実にさまざまです。

この記事では、自律神経が乱れる原因を一つひとつ丁寧に解き明かし、今日からできる対策までを分かりやすく解説します。

自律神経とは? 交感神経と副交感神経はどんな役割を担っているのか

まず、私たちの体の司令塔である「自律神経」について簡単におさらいしましょう。

自律神経は、心臓の鼓動、呼吸、体温、消化など、自分の意志ではコントロールできない体の機能を24時間自動で調整してくれる、生命維持に不可欠なシステムです。

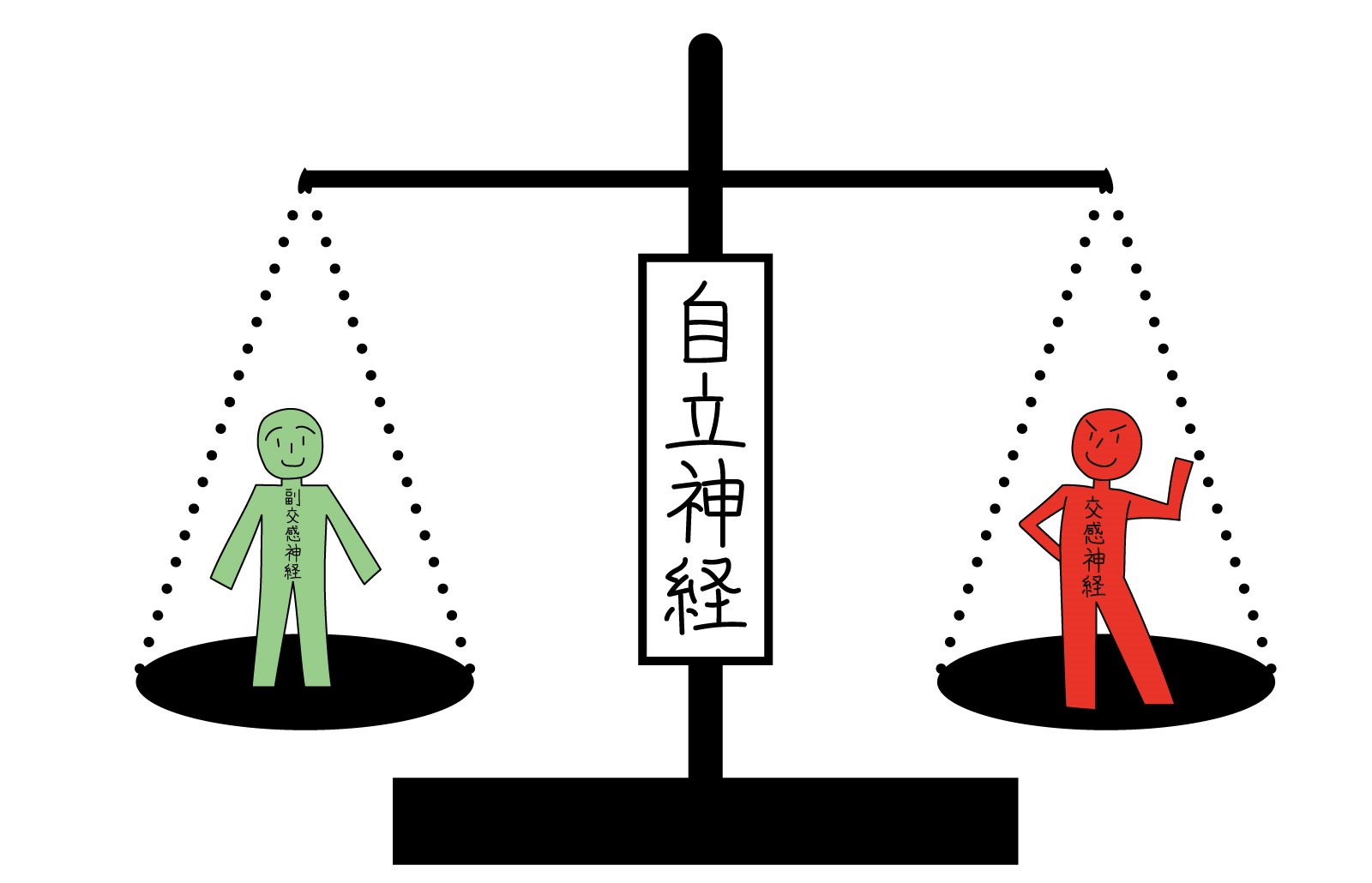

この自律神経は、主に2つの神経から成り立っています。

- 交感神経:活動・緊張・ストレスモードの時に働く「アクセル役」

- 副交感神経:休息・リラックス・回復モードの時に働く「ブレーキ役」

この2つがシーソーのようにバランスを取り合うことで、私たちは日中の活動と夜間の休息をスムーズに切り替え、心身の健康を保っています。

朝の光、夜の暗さ(概日リズム)は自律神経に重要

私たちの体には約24時間周期の「概日リズム(サーカディアンリズム)」、いわゆる体内時計が備わっています。

朝、太陽の光を浴びることで体内時計がリセットされ、心身が活動モード(交感神経優位)に切り替わります。そして夜、暗くなると自然に休息モード(副交感神経優位)へと移り、眠りの準備を始めます。

この自然なリズムが、自律神経の安定に不可欠です。

なぜストレスを感じると自律神経が乱れやすくなるのか

仕事のプレッシャーや人間関係の悩みといった精神的ストレス、あるいは過労や睡眠不足といった身体的ストレスにさらされると、体は「緊急事態」と判断し、アクセル役の交感神経を常に働かせ続けます。

この「アクセル踏みっぱなし」の状態が続くと、ブレーキが効かなくなり、自律神経のバランスが崩れてしまうのです。

自律神経が乱れる主な原因とは

自律神経のバランスが崩れる原因は一つではありません。ここでは、主な要因を4つのカテゴリーに分けて整理しました。

要因1 環境・季節

- 季節の変わり目、台風

- 日々の寒暖差(7℃以上)

- 日照時間の変化 など

気圧の変化を内耳が感知し、交感神経を刺激。寒暖差に対応するため体温調節で自律神経が酷使されやすくなります。めまい、頭痛、だるさ、気分の落ち込み、古傷の痛みなどを感じやすくなります。

今すぐできる対策例

- 天気予報で気圧を確認

- 服装でこまめに体温調節

- ぬるめの入浴でリラックス

要因2 生活習慣

- 睡眠不足、昼夜逆転

- 運動不足、長時間同じ姿勢

- 夜間のスマホ・PC利用 など

体内時計の乱れが直接的な原因に。運動不足は血行不良やストレス解消不足を招く。ブルーライトは脳を覚醒させ、休息モードへの切り替えを阻害します。

不眠、日中の眠気、首肩こり、疲労感、集中力低下を感じやすくなります。

今すぐできる対策例

- 起床後15分以内に日光を浴びる

- 日中に軽いウォーキング

- 就寝1時間前はスマホ断ち

要因3 ホルモン変動

- 月経前(PMS)

- 妊娠、出産

- 更年期 など

女性ホルモン等の分泌を司る脳の視床下部は自律神経の司令塔でもあります。そのためホルモンの変動が自律神経のバランスに影響を及ぼすことがありますが、その現れ方や程度は性別や年齢、個人差が非常に大きいのが特徴です。

イライラ、のぼせ、ほてり、発汗、気分の落ち込み、動悸などが起きやすくなります。

今すぐできる対策例

- 基礎体温を記録する

- 大豆製品など食事を工夫

- 婦人科で相談する

要因4 医学的要因

- 甲状腺機能の異常

- 糖尿病、メニエール病など

- うつ病などの精神疾患

- 特定の薬剤の副作用

疾患そのものが自律神経の機能に影響を与えたり、治療薬が自律神経系に作用したりすることがあります。二次的な自律神経障害と呼ばれます。

もとの病気に伴う多様な症状、薬剤による口渇・便秘・動悸などを感じやすくなります。

今すぐできる対策例

- かかりつけ医に相談する

- お薬手帳を持参する

- 自己判断で薬を中断しない

このように、私たちの心身の不調は、単一の原因ではなく、複数の要因が絡み合って自律神経のバランスを崩しているケースが少なくありません。

なお同じ原因であっても、症状の出方や必要な対策は人によって異なります。

次:セルフチェック! あなたの自律神経は乱れやすい?

なぜ自律神経失調症に「漢方薬」がおすすめなのか。すぐ買える市販品一覧はコレ[薬剤師監修]

なぜ自律神経失調症に「漢方薬」がおすすめなのか。すぐ買える市販品一覧はコレ[薬剤師監修]