気分が沈みがちな5月に。“五月病”をやわらげる食べ物リスト

五月病は、新しい環境や生活の変化に伴うストレスからくる疲労感や不感によって引き起こされることがあります。しかし、食事によって五月病の症状を軽減し、心身の健康をサポートすることもできます。

この記事では、五月病を打破するための食べ物を紹介します。正しい食事選びでメンタルケアを目指しましょう。お話を伺ったのは、池上おひさまクリニック院長・大和行男先生です。

五月病とは

五月病(ごがつびょう)とは、主に新しい環境や生活スタイルに適応する際に、心身の不調やストレスが現れる症状を指します。

正式な医学用語ではありませんが、軽度のうつ病に似た症状が短期間現れ、不安やイライラ、抑うつ感、体調不良、睡眠障害などが起こります。

ゴールデンウイーク明けによく発生することから五月病と呼ばれており、最近では「六月病」も同じ意味合いで登場しています。

食べ物の栄養素で五月病対策はできる?

食べ物ですべてを改善することは難しいですが、精神科的には以下の3大条件を満たしてもらえたら幸いです。

- ストレス因子から可能なだけ離れる

- 十分な睡眠時間を確保する

- バランスの良い食事を摂る

食生活も非常に大きな要素ですので、食べ物で5月病になりにくくすることは十分に可能です。

五月病予防におすすめの栄養素

五月病を予防する食生活には、「脂質・タンパク質・炭水化物」のいわゆる三大栄養素をバランスよく摂取することが最適です。

ただし、4月の過労で極端に体重が落ちた場合、具体的に言えばBody Mass Index(BMI)が18を下回る場合には、18を超えるまで体重を増やす必要があります。

たとえば身長160cmの方なら、18×1.6×1.6 = 46kg以上を目指してカロリーを摂りましょう。

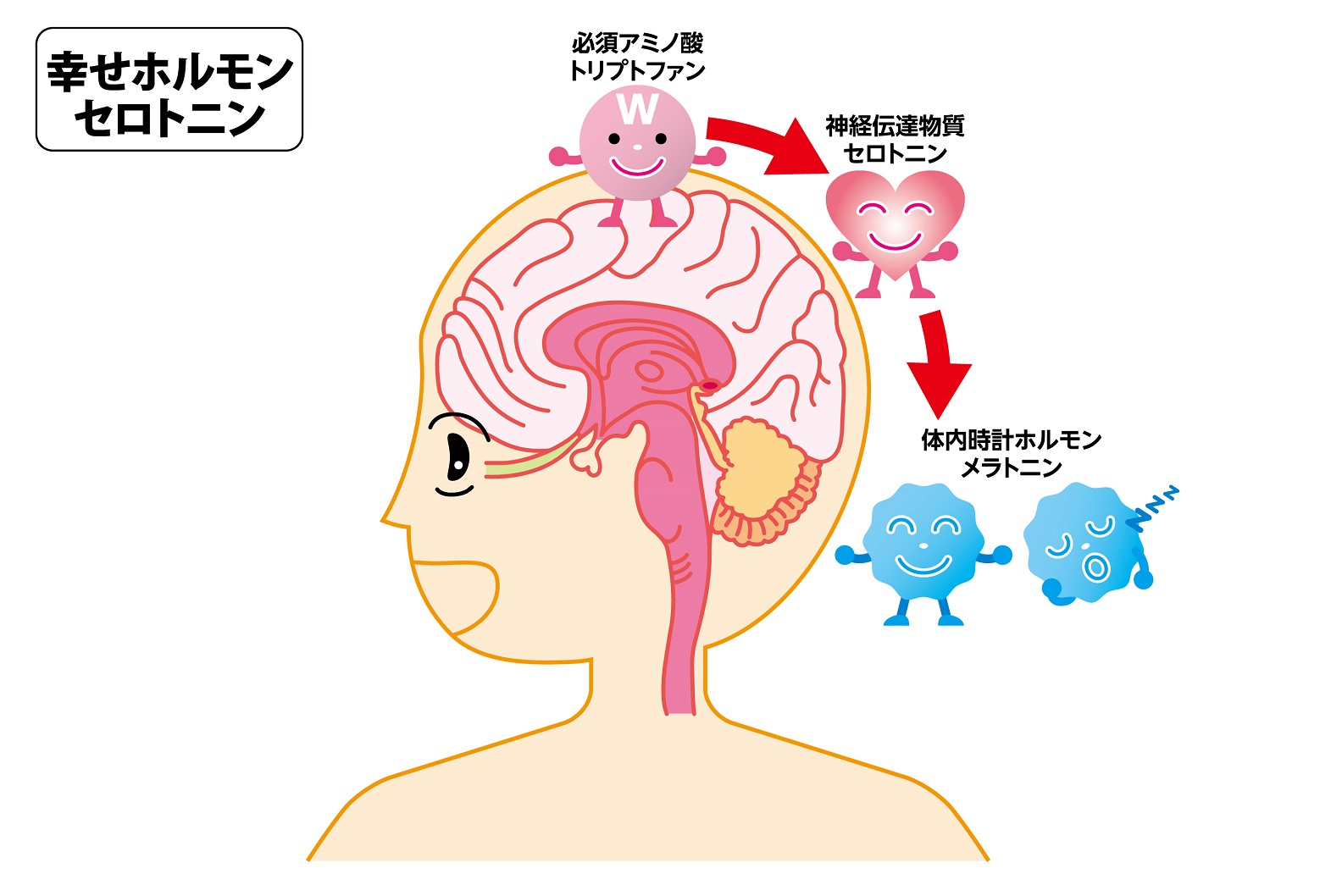

その上で一番重要なのは不安、抑うつ、焦燥感を抑える神経伝達物質「セロトニン」を増やすことが欠かせません。

セロトニンは体内で合成されますので、その原料である必須アミノ酸のトリプトファンを意識して食べましょう。

五月病予防におすすめの食べ物

トリプトファンを多く含む食材としては、以下などが代表です。

- 乳製品

- 豆類

- バナナ

- お蕎麦

3食それぞれ意識して摂取すると良いでしょう。

気持ちを安定させるセロトニンが増え、そのセロトニンが分解されてメラトニンという昼夜のリズムを司るホルモンが合成されます。その結果、睡眠の質も高まります。

控えめにするとよい食べ物は?

控えめにしたいのはやはりカフェインとアルコールです。

絶対ダメというわけではありませんが、いずれも交感神経を高めることで、心拍数や呼吸数を増やします。両剤ともその反動で不安や焦燥、倦怠感を出しますので、以下を意識して上手に付き合いましょう。

- カフェインは適量を18時までに摂取する

- アルコールはビール換算で1日500mlまでにする

とくに夜のカフェイン・アルコールは利尿効果もあり、夜間覚醒の原因ともなります。

どうしても食べたくなった場合の対処法

とはいえ、どうしてもお酒やコーヒー、エナジードリンクを常用してしまう。

そんなときは、ノンカフェインやデカフェ、ノンアルコールの各種飲料が豊富にありますので、それらを併用して総量を減らしてみてください。

食べ物だけで五月病対策はできる? ほかに気をつけるべきこと

最初に述べましたが、食事は五月病対策の全体の3分の1を占めると考えると、重要ではありますがそれだけでは不十分です。睡眠、ストレス対策も行う必要があります。

いつもと同じ時間に寝て、いつもと同じ時間に起床することで睡眠相がずれないよう意識してみてください。

ストレスをなくすことは困難なので、ストレスを感じた場合のリラックス法を連休中に探す、適切な相手に相談するなどしてみてください。

回答者プロフィール

池上おひさまクリニック院長・大和行男

医療法人社団先陣会理事長、池上おひさまクリニック院長。資格は子どものこころ専門医、精神科専門医、精神保健指定医。医療経営者として経済紙でのインタビューやTV出演を果たしている。今後は子どもの医療・福祉・教育、育児中の親御さんのサポートを進めるために政界への進出も視野に入れている。

医療法人社団先陣会理事長、池上おひさまクリニック院長。資格は子どものこころ専門医、精神科専門医、精神保健指定医。医療経営者として経済紙でのインタビューやTV出演を果たしている。今後は子どもの医療・福祉・教育、育児中の親御さんのサポートを進めるために政界への進出も視野に入れている。

<Edit:編集部>

「バナナ」で寒暖差の体調不良を撃退!寒暖差疲労にバナナを推す理由

「バナナ」で寒暖差の体調不良を撃退!寒暖差疲労にバナナを推す理由