なぜ高齢者の熱中症は減らないのか?対策意識は高いのに“倒れる”理由 (1/2)

大正製薬株式会社が行った「熱中症への対策意識および実態」についての調査では、高齢者の熱中症対策への意識は大変高いにもかかわらず、救急搬送人員はもっとも多いという結果が出ています。なぜ高齢者は、対策をしているにもかかわらず、熱中症になってしまうのでしょうか。

熱中症による救急搬送人員がもっとも多い高齢者、実は熱中症への対策意識はもっとも高い

総務省消防庁の発表によると、5月から9月までの熱中症による救急搬送者数は97,578人と、過去最多を記録しています。

とりわけ問題となっているのが、高齢者の熱中症。搬送者のうち、例年半数以上が高齢者であることからも、その深刻さがうかがえます。

室内でも意識しているのに……なぜ高齢者は熱中症になるのか?

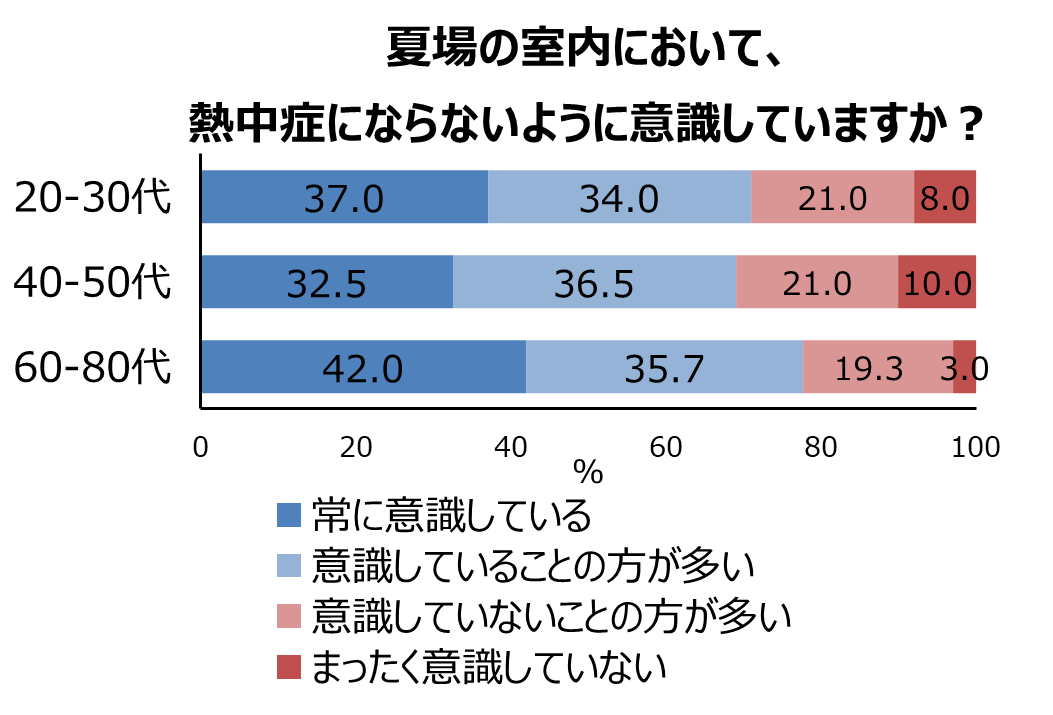

調査によると、60代〜80代の高齢者の約8割が「室内でも熱中症対策を意識している」と回答。

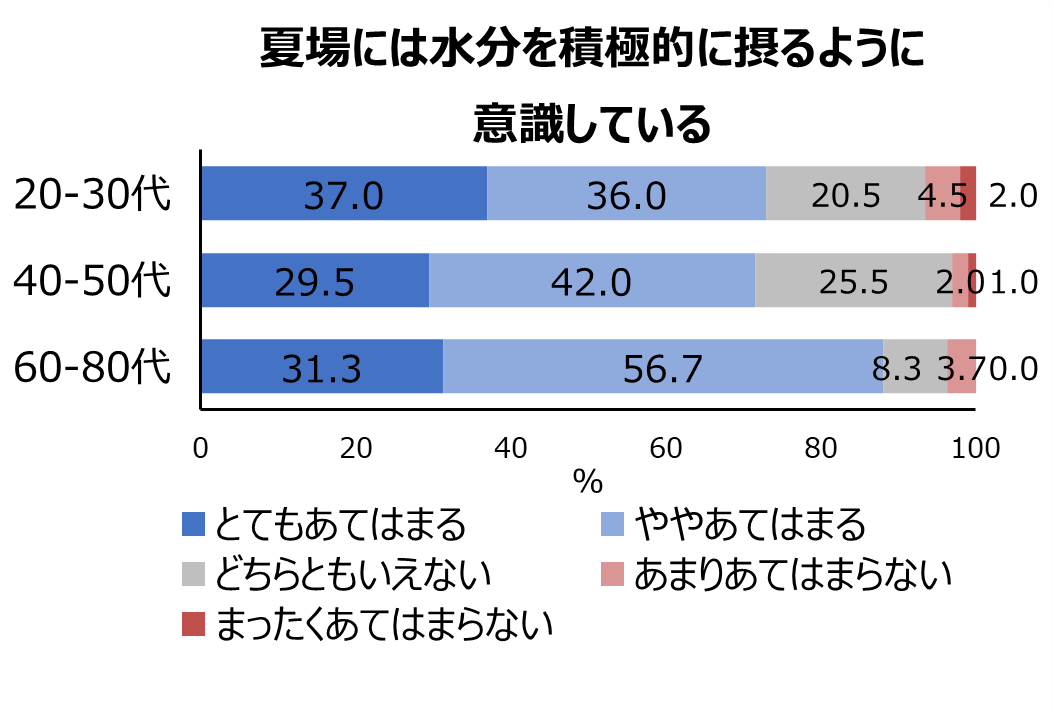

また、水分補給の意識も高く、夏場に積極的に水を摂るようにしていると答えた人は約9割にのぼり、全世代の中でもっとも高い割合を示しています。

つまり、「対策をしていないから熱中症になる」わけではないのです。

それでもなお、高齢者の熱中症による救急搬送が最多であるという事実。ここには、“自覚のない水分不足”という見逃せない落とし穴がありました。

実は「足りてない」? 水分補給の落とし穴

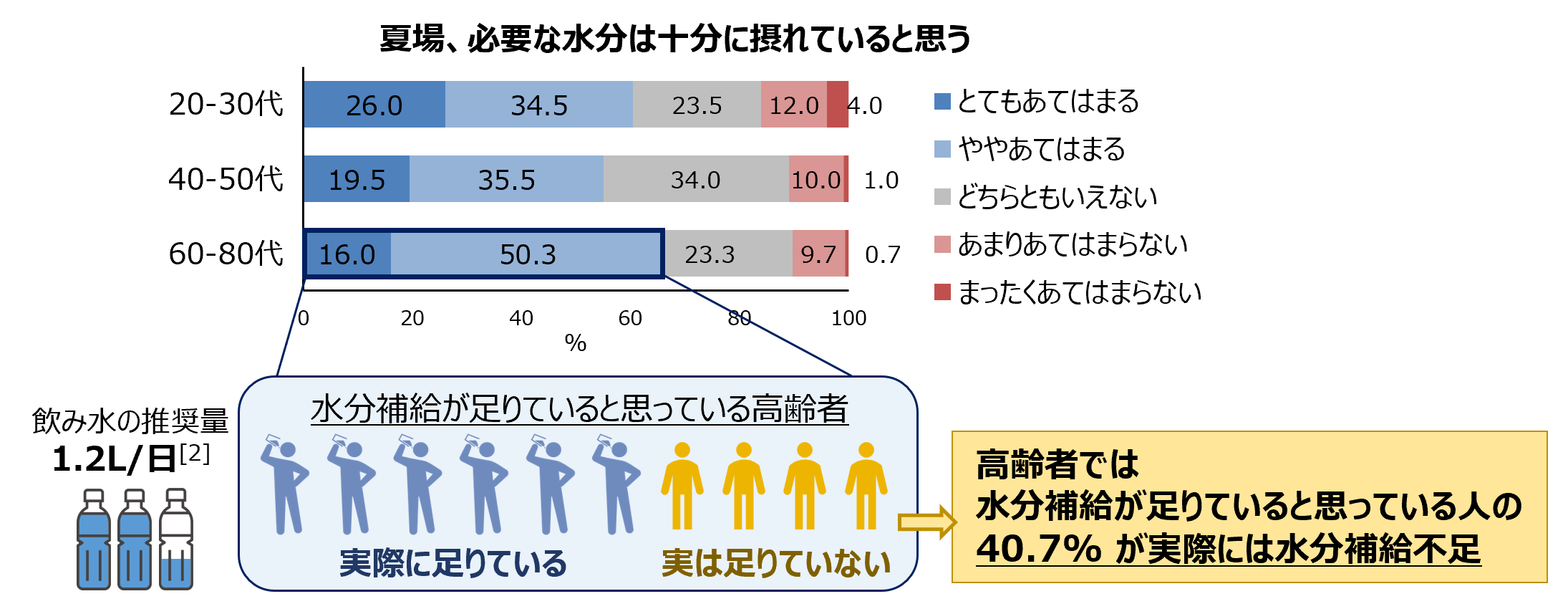

調査では、「十分に水分を取れている」と回答した高齢者の約40.7%が、実際には水分量が不足していたことがわかりました。

つまり、多くの高齢者が「水分はしっかり取れている」と思い込んでいるのです。

これは、加齢によって“喉の渇き”を感じにくくなることが一因とされています。喉が渇いたと感じなくても、体内では水分が足りておらず、知らぬ間に脱水状態に。

熱中症のリスクは年齢とともに高まるといわれていますが、そこに“自覚できない水分不足”という落とし穴が加わることで、高齢者にとっては非常に危険な状況が生まれているのです。

高齢者の熱中症対策には“新たなアプローチ”が必要

この調査結果を受けて、従来の「水分を意識的にとる」「室温に気をつける」といった対策に加えて、高齢者にはより客観的で定量的なアプローチが必要であるという声も高まっています。

水分補給に加え、熱中症対策で意識したい 「深部体温」

熱中症対策といえば「こまめな水分補給」が基本ですが、実はもうひとつ大切なポイントがあります。それが「身体を冷やす」こと。

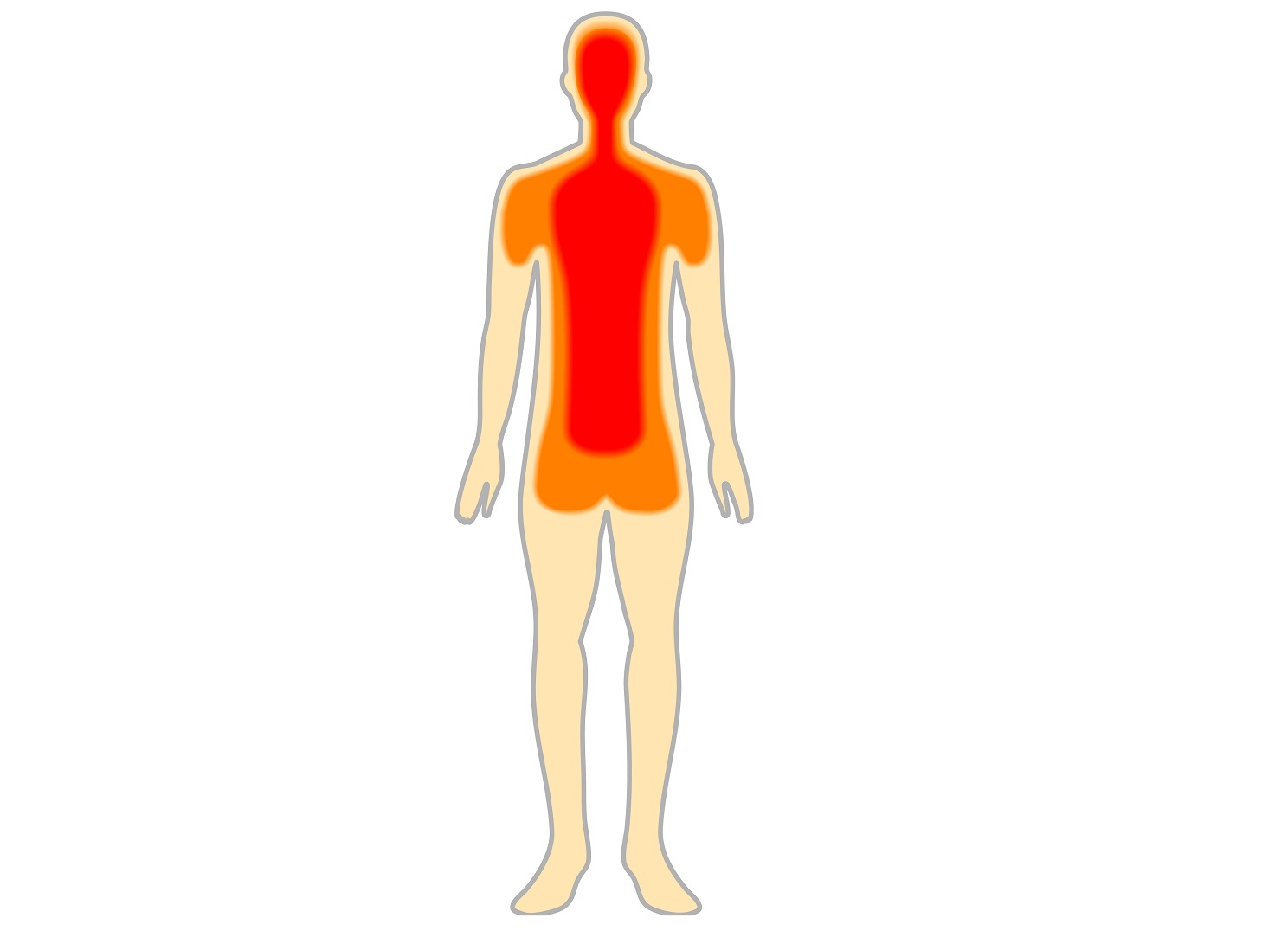

とくに意識したいのが、身体の“表面”ではなく“内部”を冷やす=深部体温のコントロールです。

「深部体温」とは、脳や内臓といったカラダの中心部の温度のこと。この深部体温が高くなると、身体は正常に働けなくなり、熱中症リスクが一気に上がってしまいます。

とくに高齢者は、汗をかきにくく、皮膚から熱を逃がしにくい体質になっているため、体内に熱がこもりやすい傾向にあります。そのため、外側からの冷却だけでなく、内部からの冷却が非常に重要になります。

次:新たに加えたい熱中症対策「アイススラリー」とは

なぜ暑い日は眠くなる?しっかり寝たのに眠気や疲れを感じる“納得の理由”

なぜ暑い日は眠くなる?しっかり寝たのに眠気や疲れを感じる“納得の理由”