“なんとなく不調”にサヨナラ。40代からの体と心を整える「更年期対策」、教えます

日本人の閉経年齢は平均で51歳といわれており、この前後5年間でエストロゲンの分泌は減少していきます。女性ホルモンの分泌が乱れて、さまざまな症状が現れるこの時期を「更年期」と呼びます。

更年期で特に減少する女性ホルモンは「エストロゲン」です。でも、このエストロゲンについてちゃんと知識を持っている人は、多くはないのではないでしょうか。

今回は更年期が近い40代~50代の女性に知っておいてほしい、とても大切なエストロゲンの働きについて、産婦人科医・前田 裕斗先生に教えてもらいました。

女性ホルモン「エストロゲン」が減るのはいつ?

前田先生:エストロゲン(卵胞ホルモン)は、主に卵巣から分泌されます。思春期から分泌が活発になり、女性らしい丸みのある体づくりや月経に関わり、妊娠・出産に適した20~30歳で安定してきます。

日本人の閉経年齢は平均で51歳といわれており、この前後5年間でエストロゲンの分泌は減少していきます。エストロゲンの分泌が減少することで、更年期障害になるといわれています。

知っておきたい「エストロゲン」の働き

前田先生:女性ホルモン「エストロゲン」には次のような働きがあります。

・自律神経を安定させる

・骨を強くする(骨の形成を促進し、血管の収縮を抑える)

・女性らしい体をつくる

・肌や髪にツヤを与える

・乳腺の発達を促進

・子宮に働きかけ、子宮内膜を厚くして、受精卵の着床を補助する

・脳の働きを活性化

・コレステロールの排出や分解を促進

不足ぎみのエストロゲンを補うには、食事や睡眠など生活習慣の改善が大事になります。

エストロゲン不足を補うために必要な3つの生活習慣

前田先生:エストロゲン不足を補うためには、エストロゲンの分泌を整える生活習慣にすることが大切です。

「食べ物」「睡眠」「温め」の3つの生活習慣を心がけるとよいでしょう。

大豆製品を摂取して、エストロゲンの働きを助ける

食事には次のような大豆由来の食品をとり入れましょう。

・豆腐

・納豆

・みそ

・おから

・油揚げ など

これらの食品には大豆イソフラボンが含まれています。大豆イソフラボンとエストロゲンは分子構造が似ているので、大豆イソフラボンはエストロゲンの働きを助け、足りないところを補助します。

一方、自然のエストロゲンを食品で補うのは基本的に困難なので、やはり基本となる「バランスのとれた食生活」を心がけましょう。

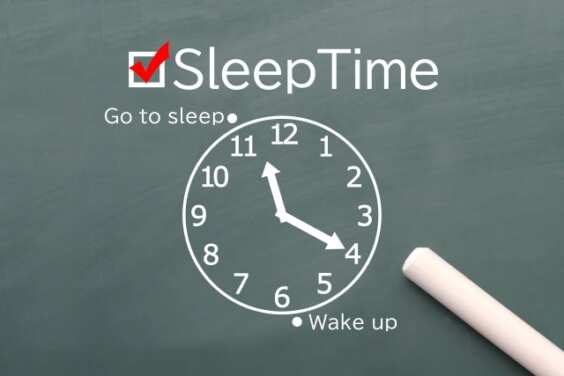

眠り始めの深い睡眠でホルモンが活性化

睡眠時間は最低でも6時間は確保してください。女性ホルモンの分泌は微妙なバランスで保たれており、わずかのストレスでも分泌が乱れることもあります。更年期においても睡眠不足は回避したほうがいいでしょう。

とくにホルモン分泌が活性化する「眠り始め」に深い睡眠をとると、女性ホルモンの分泌が活発になります。

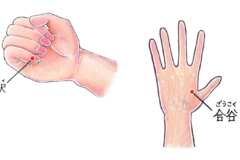

体を温めることで女性ホルモンの分泌を整える

湯船につかって体を温めると、ストレスが軽減され、女性ホルモンの分泌が整います。さらに、ストレスが緩和されて自律神経がスムーズに働くと、臓器血流がよくなり、エストロゲンの分泌も活発になります。

ほてりや睡眠障害……更年期症状に悩んだら医師に相談を

前田先生:ほてりや多汗などのホットフラッシュ、睡眠障害、関節痛の緩和、抑うつ状態の改善、骨密度増加といった更年期障害の症状がある場合は、医師に相談してみましょう。

エストロゲンを補う治療法には「ホルモン補充療法(HRT)」があり、更年期障害の症状を軽減する効果があります。日本では、飲み薬、塗り薬、貼り薬が保険適用で処方されています。

飲み薬:プレマリン、ジュリナなど

塗り薬:ディビゲルなど

貼り薬:エストラーナ、フェミエストなど

また、ホルモン補充療法では、子宮体がんの発症を抑えるためにプロゲステロンという女性ホルモンを併用して用います。すると、月経のように、性器からの出血を周期的に起こします。

ホルモン補充療法には副作用もある

ホルモン補充療法を始めて1~2ヶ月ほどすると、次のような副作用が現れることがあります。

・胸の張り感

・おなかの張り感

・おりものの増加

・胃の不調

また、5年以上連続してエストロゲン・プロゲステロンを含むホルモン補充療法を行うと乳がんを発症する確率が高まるといわれています。

副作用やがんのリスクを医師に相談しながら、治療を受けるようにしましょう。

監修者プロフィール

産婦人科医 前田 裕斗先生

日本産婦人科学会専門医

2013年 東京大学医学部医学科卒業

<Edit:編集部>

※本記事は、Medicalook(メディカルック)で掲載されていた内容を移管し、加筆・修正したものです。

そのイライラ、憂うつは「男性更年期」かも!男性の6人に1人が発症

そのイライラ、憂うつは「男性更年期」かも!男性の6人に1人が発症 運動できないときは「大豆製品」を食べよ。その“納得の理由”とは [医師監修]

運動できないときは「大豆製品」を食べよ。その“納得の理由”とは [医師監修] 効率よく疲労回復できる眠り方「濃縮睡眠」とは。“理想の睡眠時間”に惑わされない!(前編)

効率よく疲労回復できる眠り方「濃縮睡眠」とは。“理想の睡眠時間”に惑わされない!(前編) 最近よく聞く「自律神経」とは?自律神経が乱れる原因と整える方法[医師監修]

最近よく聞く「自律神経」とは?自律神経が乱れる原因と整える方法[医師監修]

![ヨーグルトはダイエットにいい?ダメ?太らない食べ方と選び方、市販のおすすめ3選[管理栄養士]](https://contents.melos.media/wp-content/uploads/2023/10/12162634/23585134_s-240x160.jpg)

![懸垂を毎日続けるとどうなる?「1日5回」でも体は変わる[トレーナー解説]](https://contents.melos.media/wp-content/uploads/2025/12/27153658/image007-240x160.jpg)