幸せホルモンを増やす昼食メニューは?セロトニンが出るお昼ごはんはコレだ! (1/6)

午後になると気分が落ち込む、やる気が出ない、集中力が続かない。そんな悩みを抱えていませんか? 実は、昼食の選び方を少し変えるだけで、午後のパフォーマンスや気分が大きく変わることがあります。

鍵を握るのが、通称“幸せホルモン”とも呼ばれる神経伝達物質「セロトニン」。この記事では、セロトニンを味方につける昼メニューと、コンビニでも買えるものをご紹介します。

監修は、神谷町カリスメンタルクリニック院長の松澤美愛先生です。

幸せホルモン「セロトニン」とは? 昼食メニューも重要な理由

幸せホルモンには、セロトニン、ドーパミン、オキシトシンなど複数ありますが、中でも昼食と深く関係しているのがセロトニンです。

まずはセロトニンの役割と、なぜ昼ごはんが重要なのかを理解しましょう。

セロトニンが心と体に与える役割

セロトニンは、脳内で働く神経伝達物質の一つです。「幸せホルモン」と呼ばれる理由は、心の安定や幸福感に深く関わっているからです。

セロトニンの主な働き

- 気分の安定:不安やイライラを抑え、穏やかな気持ちを保つ

- 睡眠の質向上:夜にはメラトニン(睡眠ホルモン)に変換され、良質な睡眠をサポート

- 集中力の維持:脳の覚醒状態を適度に保ち、集中力を高める

- 食欲のコントロール:過食や偏食を防ぎ、適度な満足感を与える

- 痛みの調整:痛みを感じにくくする効果があると言われている

セロトニンが不足すると、気分の落ち込み、イライラ、不眠、集中力の低下、食欲の乱れなど、様々な不調が現れやすくなります。

興味深いのは、セロトニンの約90%が腸で作られているという事実です。腸内環境を整えることは、セロトニンを作る土台を支える重要な要素です。

なぜ昼ごはんはセロトニン分泌に影響するのか?

昼食が幸せホルモンに与える影響は、単に栄養素を摂取するだけではありません。血糖値、自律神経、脳の働きが複雑に関係しています。

血糖値が安定すると気分も安定する

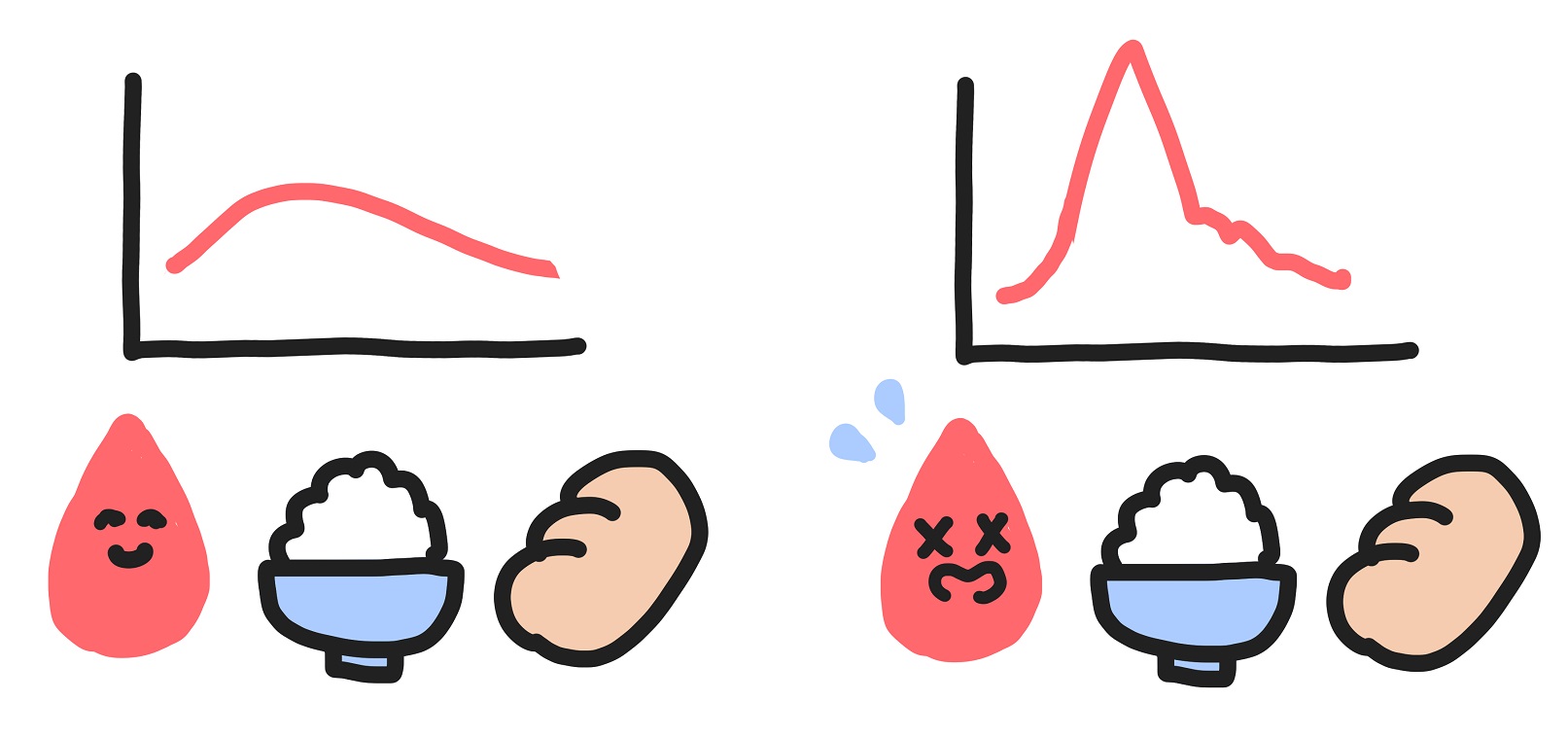

昼食で適切な炭水化物を摂ると、血糖値が穏やかに上昇します。このゆるやかな血糖値の上昇が、脳へのエネルギー供給を安定させ、セロトニン合成を後押しします。

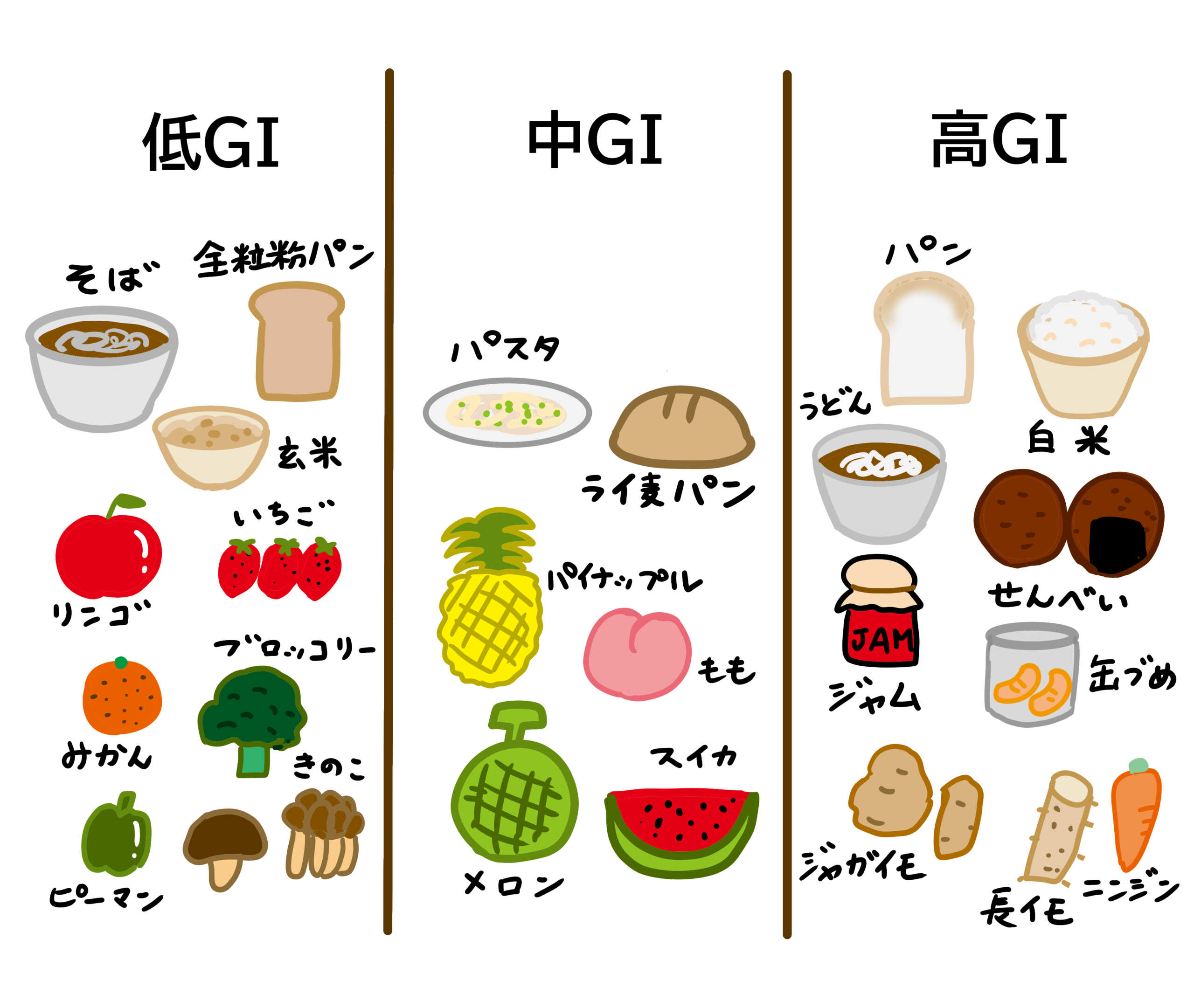

逆に、糖質を極端に制限したり、高GI食品(急激に血糖値を上げる食品)ばかり摂ったりすると、血糖値が乱高下し、気分も不安定になります。

「お昼に甘いものを食べたら一時的に元気になったけど、すぐに眠くなった」という経験はありませんか? これは血糖値の急激な変動が原因です。

規則正しい食事は自律神経のリズムを整える

私たちの体内時計は、食事のタイミングでもリセットされることがわかっています。とくに昼食は、午前の活動から午後の集中モードへと切り替えるスイッチとして重要な役割を果たします。

決まった時間に昼ごはんをとることで、交感神経(活動)と副交感神経(休息)の切り替えがスムーズになり、午後も安定した集中力やパフォーマンスが期待できます。

脳は定期的にエネルギー補給が必須だから……

脳は体重の約2%しかありませんが、エネルギー消費量は全体の約20%にも及びます。午前中の仕事や学習で脳のエネルギーが消耗されているため、昼食での栄養補給は非常に重要です。

また、セロトニンの材料となる「トリプトファン(必須アミノ酸)」は、体内で作ることができず、食事からの摂取が必要不可欠。

昼食でしっかり摂っておくことで、午後のセロトニン合成をサポートし、メンタルの安定にもつながるのです。

次:幸せホルモンを増やす昼食メニュー

幸せホルモン「セロトニン」を促す朝・昼・間食メニュー

幸せホルモン「セロトニン」を促す朝・昼・間食メニュー