運動音痴な親ほど、子どもに運動を教えるのがうまい理由 (1/3)

中学・高校生年代の選手たちがスポーツ界で輝かしい活躍を見せてくれています。サッカーやフィギュアスケート、卓球、ボルリングなど、さまざまな種目において、世界レベルで活躍する選手が続々と現れてきました。

そうした活躍を目にして、「うちの子どもも、運動ができるようにしたい」などと我が子へ期待を持つ方は多いでしょう。

そこで、指導者として活動する筆者から、子ども(幼児・小学生)が運動できるようになるための指導ポイントを3つご紹介します。

スポーツを教えるのが下手、運動指導がうまくできないと悩むコーチや先生だけでなく、運動が苦手な子を持つ親御さんまで、ぜひ参考にしてみてください。

例:足が上がらなくて逆上がりができない

まずは子どもの運動について、捉え方を変えてみてください。ここでは分かりやすいように、逆上がりを例にとって考えてみましょう。

「逆上がり=蹴る力を強化」だけではない

足が上がらなくて逆上がりができない。そんなとき、どう考えて教えようとするでしょうか。

おそらく多くの方は、「蹴る力が足りない」と考えるはず。そして振り上げる練習などを、トレーニングのように繰り返そうとします。

これでは、残念ながら子どもは育ちません。

もちろん、蹴る力があれば簡単に逆上がりはできます。しかし、たとえそれでできるようになっても、ただ逆上がりが単体で行えるようになるだけ。他の動作にはつながりません。

子ども、とくに幼児や小学生ごろまでは、このような「筋肉視点」での考えはオススメしません。練習やトレーニングといった「筋肉動作」を中心とした考えも避けたほうがよいでしょう。

具体的に、運動指導のポイントについて見ていきましょう。ここでは引き続き“逆上がり”を例に、3つの方法をご紹介します。

運動指導のポイント1.筋肉視点ではなく「神経視点」で考える

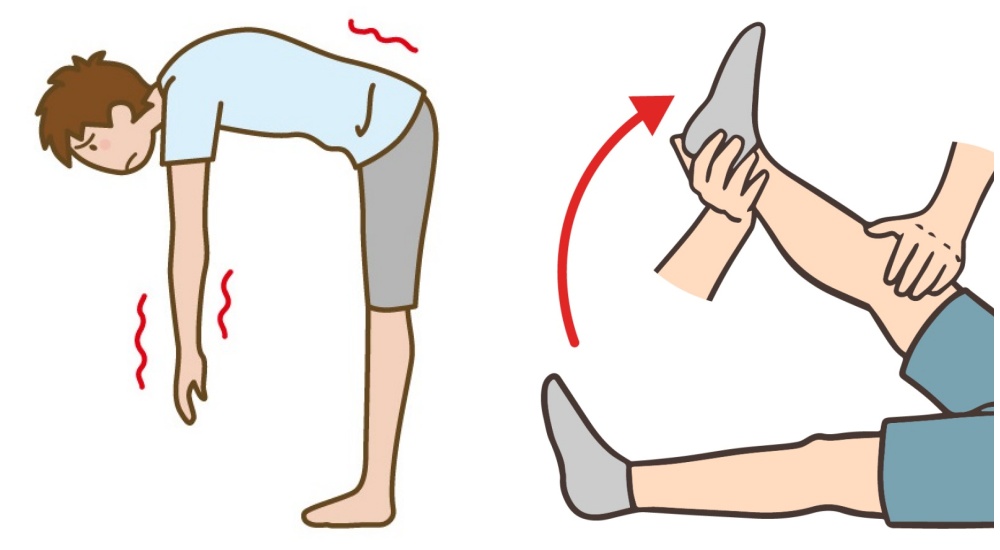

逆上がりなら、「逆さになった状態で、自分の身体(足)がどう動いているか、把握できていない」と考えるようにしてください。

理解しにくいかもしれませんので、身体で実験してみましょう。

ハイハイして前に進むのとブリッジ歩き、どちらが難しい?

ハイハイして前に進むのとブリッジ歩き(映画「エクソシスト」のようにブリッジをしながら前に進む)では、どちらが難しいでしょうか。

結論から言えば、ブリッジ歩きのほうが圧倒的に難しいですね。

手を動かそうとしても上げることすらできなかったり、足を前後どちらに動かそうとしているのか分からなくなってしまったり。まったく動けない、あるいは後ろに進んでしまう人もいるなど、プチパニックに陥ってしまうかもしれません。

まさしく、これができない子の状態です。そして、これは力がないからできないのではなく、神経をうまく使えない状態なのです。

人間は体勢が変わるだけで、自分の身体を認識しにくくなります。逆上がりができない子は、まさにこの状態。

小さな子どもは運動経験そのものが少ないのですから、ただでさえ自分の身体をうまく操れません。つまり、神経が上手に使えていないということです。

このように全ての運動を「神経視点」で考えるようにすると、行うべきことが見えてきます。

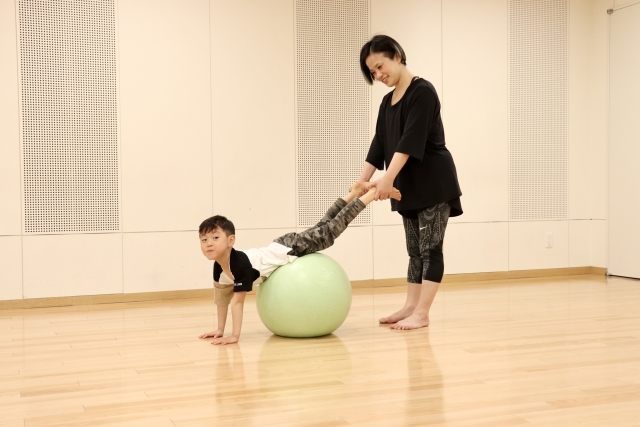

次:教え込むより遊びの中で慣れさせる