運動音痴な親ほど、子どもに運動を教えるのがうまい理由 (3/3)

3.スモールステップで経験を積ませる

幼児のうちにできるようにさせておきたい運動としては、連続前転・後転・逆立ち・側転・縄跳び・跳び箱・逆上がりなどが挙げられるでしょう。

これらの運動の神経視点もご紹介しておきます。

連続前転や後転、逆立ち

まずは連続前転や後転、逆立ちなど。

回転している、あるいは逆さになっているときでも、前転では頭の位置を前にし続けること、後転では手を耳の横に置くこと、逆立ちは逆さになっても手をしっかりまっすぐ伸ばすことを認識すればできるようになります。

なお、逆立ちは膝を曲げても問題ありません。

側転は、逆立ちができれば順番に手をつくだけ。縄跳びは足と手を同時に、跳び箱は足と手を順番に使えるようにしていきましょう。

後転や跳び箱

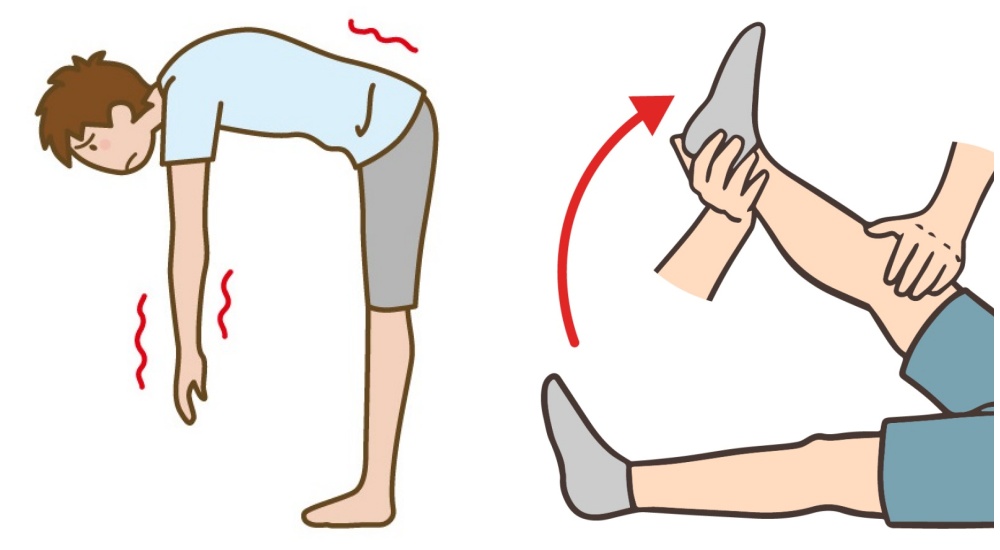

後転や跳び箱では、恐怖心が出てしまう子がいます。

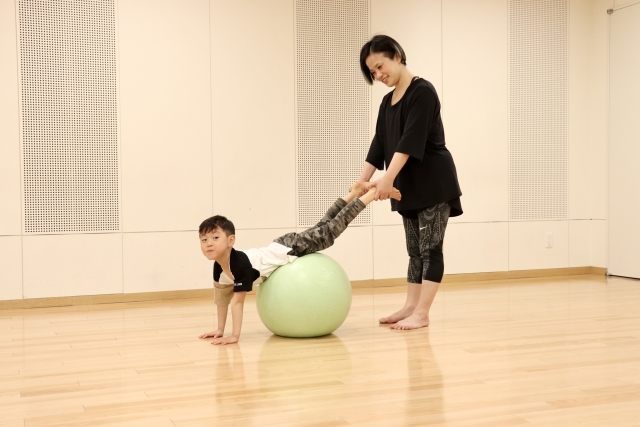

そのため、後転では寝た状態から、跳び箱ではもっとも低い段から少しずつ難しくしていく「スモールステップ」で、恐怖心を取りのぞいてあげてください。

ちなみに逆上がりは、鉄棒からより離れた位置で蹴り上げればできるようになります。

逆さになる感覚がない子は鉄棒の真下に近い場所で蹴り上げてしまい、角度的に足が鉄棒に乗りません。

先日も親戚の年長の子が「逆上がりができない」と言っていたので、このポイントを意識させて練習したところ、5~6回でできるようになりました。

運動が苦手だった人は、指導がうまい傾向も

どのような運動でも、筋肉視点ではなく神経視点で捉えることが、幼児・小学生にとってふさわしい指導法です。

子どもは大人のミニチュアではありません。大人のやり方ではできないため、大人の姿を見ながら真似・工夫して、子どもなりにオリジナルのものへと作り替えていくのです。

実はこの考え方は、これまで運動が得意だった人には難しいと感じる傾向があります。そして逆に、運動を苦手としていた人のほうが、上手に指導できることが多いのです。

ぜひこれまでの運動経験に縛られず挑戦してみてください。

監修者プロフィール

赤堀達也(あかほり・たつや)

1975年・静岡県出身。小中大でバスケを指導し、独創的理論・論理的指導で体力テスト低水準校が県大会優勝するなど選手育成を得意とする。最高戦績は全国準優勝。2019年度より旭川大学短期大学部准教授として、この理論を応用した幼児体育・健康の研究を行う。またパーソナルストレッチやスポーツスタッキング、部活動改革にも取組む。

[HP] https://mt-a.jimdo.com

<Text:赤堀達也>