なぜ暑い日は眠くなる?睡眠不足だと熱中症になりやすいってホント?医師に聞いた「猛暑と体のメカニズム」まとめ (2/2)

夏は寝つきが悪い、夜中に目が醒めてしまう。日中にできる対策は?

とはいえ猛暑でうまく眠れない、夜中に目が醒めるといった悩みも多く聞きます。いい対処法はないかと悩む編集部員の実録も交えて、解決の道を探していきます。

これはマスト! 寝室の温度と湿度をしっかり管理する

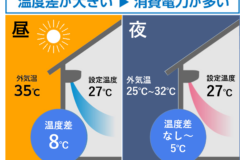

エアコンをつけっぱなしで寝ることに抵抗がある人も多いですが、熱帯夜に我慢するのは逆効果です。室温は26〜28℃、湿度は50〜60%程度を目安に。体感として暑くない程度の室温で夏用毛布を掛けるのがよいとされています。

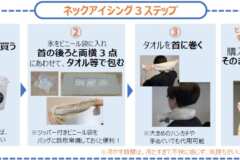

冷感シーツやピローカバーも、体温の放熱を助けてくれます。ジェルタイプのクールパッドやアイス枕を首もとに置くと、深部体温が下がりやすくなって眠気が促されます(小児・高齢者は下がりすぎに注意)。

また、軽く扇風機を併用することでエアコン設定温度を1~2 ℃上げても気流で体感温度は下げられるため省エネになります。

朝は太陽の光を浴びて体内時計を整える

起床後1時間以内に自然光(または明るい室内光)を浴びることで、体内時計がリセットされ、夜の眠気を引き出すメラトニンの分泌がスムーズになります。

日中、軽い運動やウォーキングを取り入れる

日中15〜30分程度の有酸素運動などを行うと、深部体温の自然なリズムが整い、夜にしっかり体温が下がって眠りやすくなります。

朝に散歩をすると、太陽の光も浴びることができ、一石二鳥ですね。

カフェインは14時までに

コーヒーやエナジードリンクなど、カフェインの摂取は遅くとも午後2時までに制限を。夜になっても覚醒作用が残り、寝つきを悪くする原因になります。

チョコレートやココア、コーヒーアイスクリーム、コーヒー飲料を使ったティラミスなどにもカフェインが含まれている場合があるので、夜のスイーツとして食べている場合は控えてみましょう。

ウーロン茶やジャスミン茶などにもカフェインは含まれています。

就寝1~2時間前にぬるめの入浴をする

暑いからとシャワーだけで済ませがちですが、就寝 1.5 ~ 2 時間前までに38〜40℃程度のぬるめのお湯で10〜15分入浴するほうが、入眠には効果的です。

体の深部体温がいったん上がることで、その後の自然な低下により眠気が訪れやすくなります。

光を調整してメラトニンの分泌を助ける

寝る1時間前は興奮するコンテンツを控え、リラックスするものをとり入れましょう。部屋は暖色照明にします。

ちょっと小話! 編集部員の「眠れるようになった実体験」

個人談ですが、以下の方法を行うとぐっすり眠れるようになりました。

・カフェイン飲料は1日1杯まで、午後13時までにする

これがもっとも実感がありました。その日のうちに寝つきもよく、中途覚醒もありません。それまではコーヒー2杯を15時まで楽しんでいましたが、午後はノンカフェインのチコリコーヒーに変えました。

・昼間の暑さ対策を念入りにする

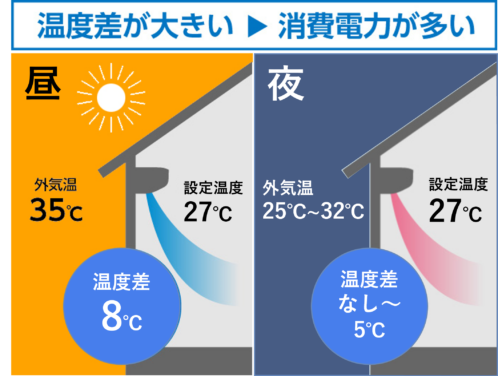

これが盲点でした。猛暑の日はカフェイン対策してもなぜか夜中に目が醒めてしまうことが多く、試しに日中はサングラスとアームカバーを行ったり、室内と室外の行き来を減らしたりしたところ、中途覚醒は収まりました。寒暖差が自律神経を乱すと聞きましたが、そうだったのでしょうか?

なぜ睡眠不足だと熱中症になりやすい?寝不足がリスクを上げる理由と、猛暑でもぐっすり眠るコツ

ここからは、睡眠と熱中症の関係性について。

暑い日に「ちゃんと寝たはずなのに眠い」と感じたこと、ありませんか? これは単なる「寝不足」だけが原因ではありません。実は、暑さによる身体へのストレスや体温調節の影響が、眠気を引き起こす大きな要因となっているのです。

林外科・内科クリニック理事長の林裕章先生に伺いました。

暑い日はなぜ眠くなるのか?そのメカニズム

きちんと寝たにもかかわらず、猛暑日は不思議と眠い。その理由はいくつか考えられます。

1.体温調節によるエネルギー消耗

人間の身体は暑いとき、汗をかいたり血管を広げたりして体温を下げようとします。これは無意識のうちに行われていますが、実はこの体温調節にかなりのエネルギーを使っているのです。

その結果、身体は思った以上に疲れていて、眠気を感じやすくなると考えられます。

2.意外と睡眠の質が下がっている

「7時間寝たのに眠い」という場合、寝ている“時間”より“質”が問題かもしれません。

人間は深い睡眠に入るとき、体温が自然に下がる必要があります。ところが、室温が高いと体温がうまく下がらず、深い眠りに入りにくくなります。そのため、浅い睡眠が続いてしまい、翌日に眠気が残るのです。

「環境省の節電指針28 ℃」は目安ではありますが、20〜25 ℃で睡眠効率が最良という最新の報告があり、疲れが取れないときは少し室温を下げてみるのもいいかもしれません。

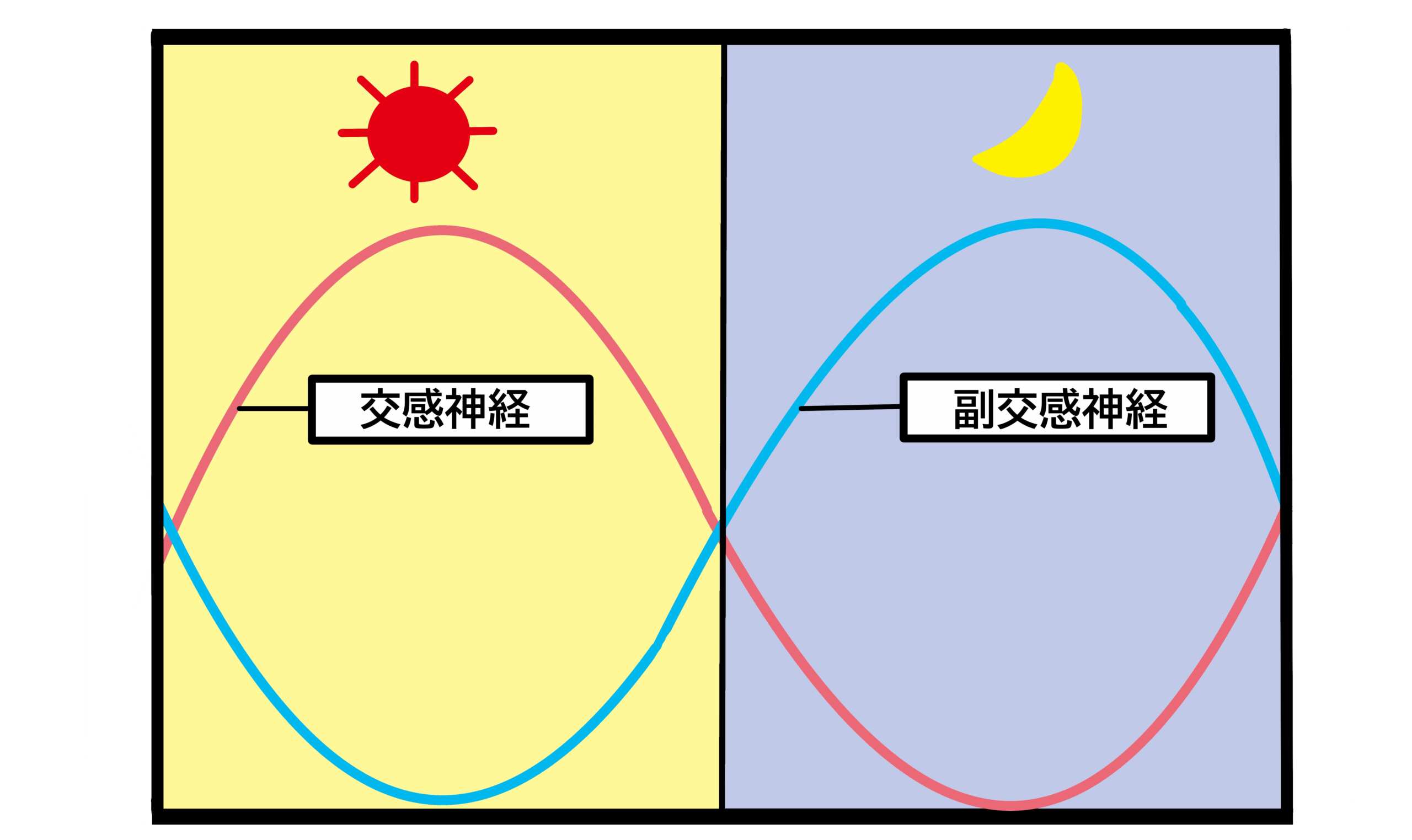

3.自律神経の乱れ

暑さや湿度は、身体の「自律神経(交感神経と副交感神経)」のバランスを崩しやすくします。この自律神経が乱れると、体のリズムがうまく整わず、日中の眠気やだるさにつながります。

また、外が35℃、室内が23℃なんていう環境を行き来していると、身体はそのたびに体温調節のために自律神経をフル稼働させます。

自律神経は、心拍や血管の収縮、汗の分泌などをコントロールしていますが、頻繁な温度変化にさらされると調整が追いつかず、疲労感や眠気、だるさを引き起こします。

そして冷房の効いた室内に長時間いると、血管が収縮して血流が悪くなりやすいです。とくに手足が冷える、むくむ、頭がボーっとするといった症状もこれが原因と考えられます。

4.強い日差しが目に刺激を与えて「脳が疲れる」

紫外線は、目(角膜)にもダメージを与えることがあります。目が強い光にさらされると、脳はそれを処理するために疲れやすくなります。

とくにサングラスをかけずに屋外で長時間過ごす、反射の多い場所(海やコンクリート道路など)では疲労を起こしやすく、それが眠気につながることも。

5. 食欲が減少することによる体力の低下

夏は以下などの理由で食欲が低下し、結果として体力が落ちてしまいます。

① 体は熱を逃がすために皮膚血管を拡張し、その分、胃腸への血流が減る

② 暑熱環境では交感神経が優位になりやすく、胃粘膜血管の収縮や蠕動抑制が続く

③ 冷房と屋外の寒暖差も加わると自律神経が乱れ、さらに食欲不振が悪化

④ 発汗で失った水分を一気に冷たい飲料で補うと、胃壁が冷え、膨張して早期満腹感が出る

⑤ 脱水による倦怠感も「食べたくない」感覚を強めやすい

暑い日の眠気を引き起こしたくない! 自分でできる対策は?

では、こうした暑い日の眠気を予防するには、どんな方法があるでしょうか。

ぬるめのお湯に浸かる

寝る1~2時間前にぬるめのお湯に浸かりましょう(38〜40 ℃・10分・就寝90分前)。いったん体温を上げることで、その後の自然な体温低下を促し、深い眠りに入りやすくなります。また、血流もよくなるため疲労回復しやすくなります。

どうしてもシャワーで済ませたいときは、ストレッチなどをとり入れると血流促進が期待できます。

寝室の「室温と湿度」を管理する

理想は室温25〜28℃、湿度50〜60%。エアコンや除湿機、サーキュレーターを使って、快適な環境を整えましょう。

冷感パッド、冷却ジェル枕、アイスノンなども活用すると、部分的な冷却で快眠サポートになります。

冷房で体を冷やしすぎない

外と室内の寒暖差を減らすため、冷房で冷えている室内では羽織ものを着る、お風呂上がりに急に冷房で体を冷やさないなど、「寒暖差」に注意するのも自律神経の乱れ予防に有効です。

熱中症対策をきちんと行う

UVカットの上着で肌を隠し、物理的に熱や紫外線を遮ったり、サングラスをかけたりすることで目から光や紫外線が入ることを防ぎましょう。

また、眠気の原因には軽い脱水症状も関係していることがあります。日中の水分補給も欠かさずに。

暑さで夏バテを起こし、食欲が出ず体力を消耗している場合、食事を工夫することで、体の中から夏バテ対策ができます。

●ビタミンB1を積極的に

糖質をエネルギーに変えるのに不可欠な栄養素です。豚肉やうなぎ、大豆製品に豊富に含まれます。不足すると疲れやすさやだるさの原因になります。●クエン酸で疲労回復

梅干しやレモン、お酢などに含まれるクエン酸は、疲労物質である乳酸の分解を助けます。●タンパク質で体力維持

筋肉や血液の材料となるタンパク質が不足すると、体力が落ち夏バテしやすくなります。肉や魚、卵、豆腐などを毎食バランス良く摂りましょう。

体温調節や日中の活動で消耗したエネルギーと栄養素を「食事で補う」ことは、夏バテ予防の基本です。

睡眠をしっかりとる

昼間に眠くならないためには、夜はしっかり眠ることが大切です。寝る前のカフェイン、ブルーライト暴露は控え、夕食は就寝2〜3時間前までに。高脂肪食は深部体温低下を妨げるので避けましょう。

15~20分程度の昼寝をするのも効果的です(30分以上は逆効果)。

林先生に聞いた! 医師が行っている夏の体調管理術

1)水分管理を“ルール化”

外来中や会議中も、常に水分を手元に置き、喉の渇きによらず少しずつ水分を摂取するようにしています(推奨は1日で体重kg×30mlを目標)。

2)夜間の室温

暑くて目が覚めると翌日きつくなるので、寝室は少し低めに室温23 ℃を目安にしています。

3)15分間の夕方仮眠

お昼休みや外来終了後に短時間の仮眠を取れたら取るようにしていますが、実際には手術や入院患者の管理などでなかなか難しいところです。

監修者プロフィール

林裕章(はやし・ひろあき)林外科・内科クリニック理事長

国立佐賀医科大学を卒業後、大学病院や急性期病院で救急や外科医としての診療経験を積んだのち2007年に父の経営する有床診療所を継ぐ。現在、外科医の父と放射線科医の妻と、全身を診るクリニックとして有床診療所および老人ホームを運営しており、医療・介護の両面から地域を支えている。また、福岡県保険医協会会長として、国民が安心して医療を受けられるよう、また医療者・国民ともにより良い社会の実現を目指し、情報収集・発信に努めている。日本外科学会外科専門医、日本抗加齢医学会専門医、日本骨粗鬆症学会認定医、日本医師会認定産業医、日本医師会認定スポーツ医

国立佐賀医科大学を卒業後、大学病院や急性期病院で救急や外科医としての診療経験を積んだのち2007年に父の経営する有床診療所を継ぐ。現在、外科医の父と放射線科医の妻と、全身を診るクリニックとして有床診療所および老人ホームを運営しており、医療・介護の両面から地域を支えている。また、福岡県保険医協会会長として、国民が安心して医療を受けられるよう、また医療者・国民ともにより良い社会の実現を目指し、情報収集・発信に努めている。日本外科学会外科専門医、日本抗加齢医学会専門医、日本骨粗鬆症学会認定医、日本医師会認定産業医、日本医師会認定スポーツ医

公式サイト https://www.hayashi-cl.jp/

<Edit:編集部>

冷房、“夜つけっぱなし”でも電気代は【約23円】!エアコンと睡眠のプロが解説

冷房、“夜つけっぱなし”でも電気代は【約23円】!エアコンと睡眠のプロが解説 体内時計とは?体内時計が狂う原因と、整える方法「カギは朝食にアリ!」

体内時計とは?体内時計が狂う原因と、整える方法「カギは朝食にアリ!」 なぜ筋トレが熱中症予防に効くのか?その理由と“体が暑さに勝つ”メカニズム

なぜ筋トレが熱中症予防に効くのか?その理由と“体が暑さに勝つ”メカニズム

カフェインレスコーヒーの代わりに「チコリ珈琲」もおすすめ。ノンカフェインで栄養豊富な飲み物です|編集部の食レポ

カフェインレスコーヒーの代わりに「チコリ珈琲」もおすすめ。ノンカフェインで栄養豊富な飲み物です|編集部の食レポ 最近よく聞く「自律神経」とは?自律神経が乱れる原因と整える方法[医師監修]

最近よく聞く「自律神経」とは?自律神経が乱れる原因と整える方法[医師監修] サングラスのメリットと専門家おすすめの選び方。「サングラス=おしゃれアイテムでしょ?」という人に読んで欲しい!

サングラスのメリットと専門家おすすめの選び方。「サングラス=おしゃれアイテムでしょ?」という人に読んで欲しい! 猛暑で夏バテ、食欲ない…医師や管理栄養士が勧める「意外な飲み物」とは?

猛暑で夏バテ、食欲ない…医師や管理栄養士が勧める「意外な飲み物」とは?

なぜ睡眠不足だと熱中症になりやすい?寝不足がリスクを上げる理由と、猛暑でもぐっすり眠るコツ

なぜ睡眠不足だと熱中症になりやすい?寝不足がリスクを上げる理由と、猛暑でもぐっすり眠るコツ 意外!梅干しを食べると「自律神経が整う」理由

意外!梅干しを食べると「自律神経が整う」理由