筋肉はなぜ必要?どんな働きをしているの?筋トレ初心者が覚えておきたい基礎知識 (2/2)

筋肉が力を発揮する“収縮”の仕組みとは

ここでは、筋肉の収縮について解説していきましょう。

屈筋と伸筋とは

筋肉には自ら伸びる能力はなく、縮むことしかできません。しかも、縮むのもカラダの中心に向かう一方向しかないのです。

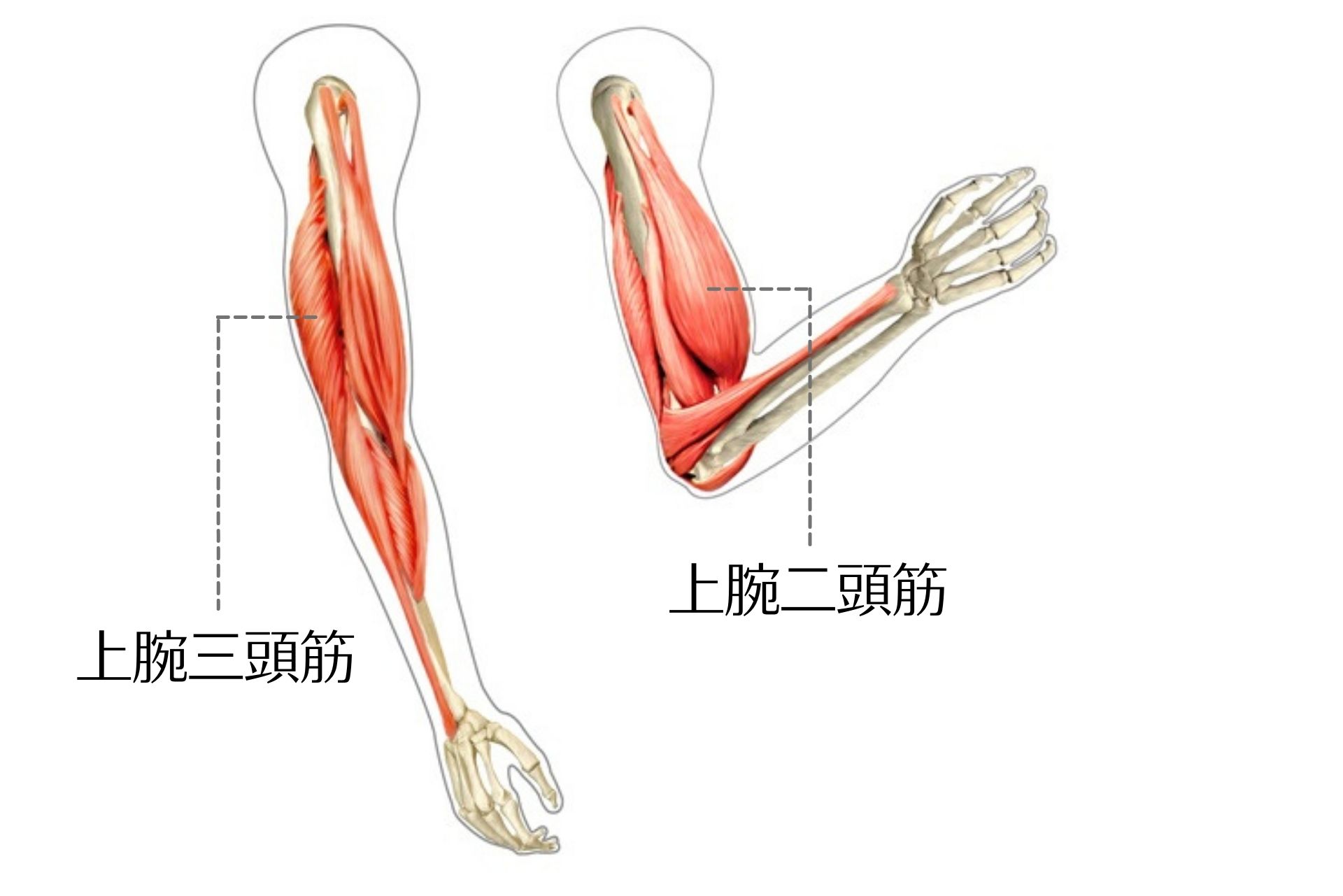

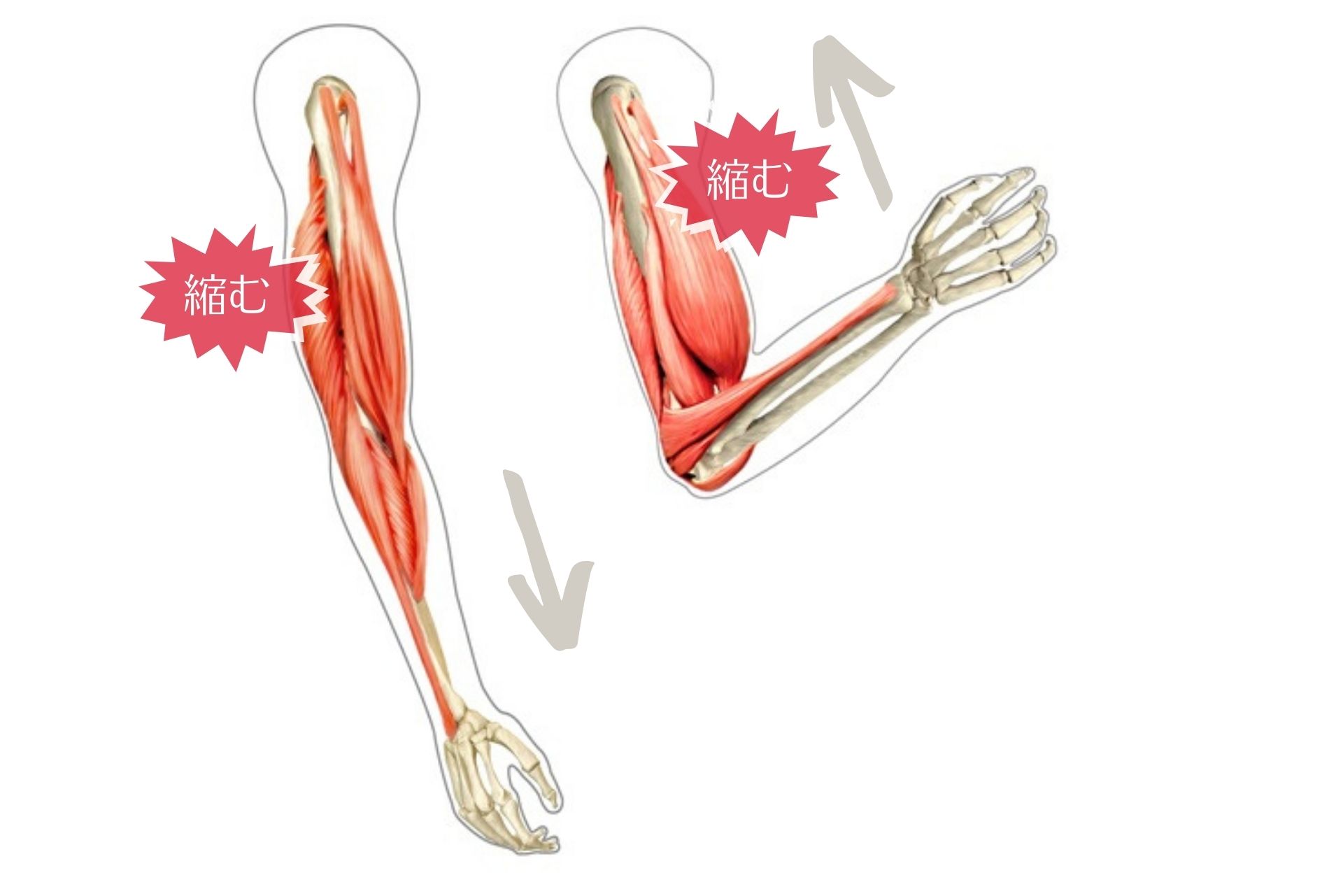

分かりやすく腕で考えてみましょう。肘を曲げる際には、上腕と前腕をまたいでいる筋肉である「上腕二頭筋(じょうわんにとうきん)」が縮むことによって、前腕が上腕に近づくように動いてきます。

しかし、腕を伸ばすときはこの上腕二頭筋は自ら伸ばすことができません。そこで働くのが、上腕二頭筋の裏側についていて逆の働きをする「上腕三頭筋(じょうわんさんとうきん)」です。上腕三頭筋が縮むことによって、前腕が上腕から離れていき肘が伸びていきます。

このとき、上腕二頭筋は自ら伸びているのではなく、上腕三頭筋の収縮によって起こる力で伸びているのです。

上腕二頭筋が縮むことで肘が曲がり、上腕三頭筋が縮むことで肘は伸びていく

このように、筋肉には必ず逆の働きをしてくれる筋肉が存在し、その筋肉のことを「拮抗筋(きっこうきん)」と呼びます。

また、関節を曲げる方向に動かす筋肉が「屈筋(くっきん)」、伸ばす方向に動かす筋肉が「伸筋(しんきん)」と呼ばれるものです。

短縮性収縮と伸張性収縮とは

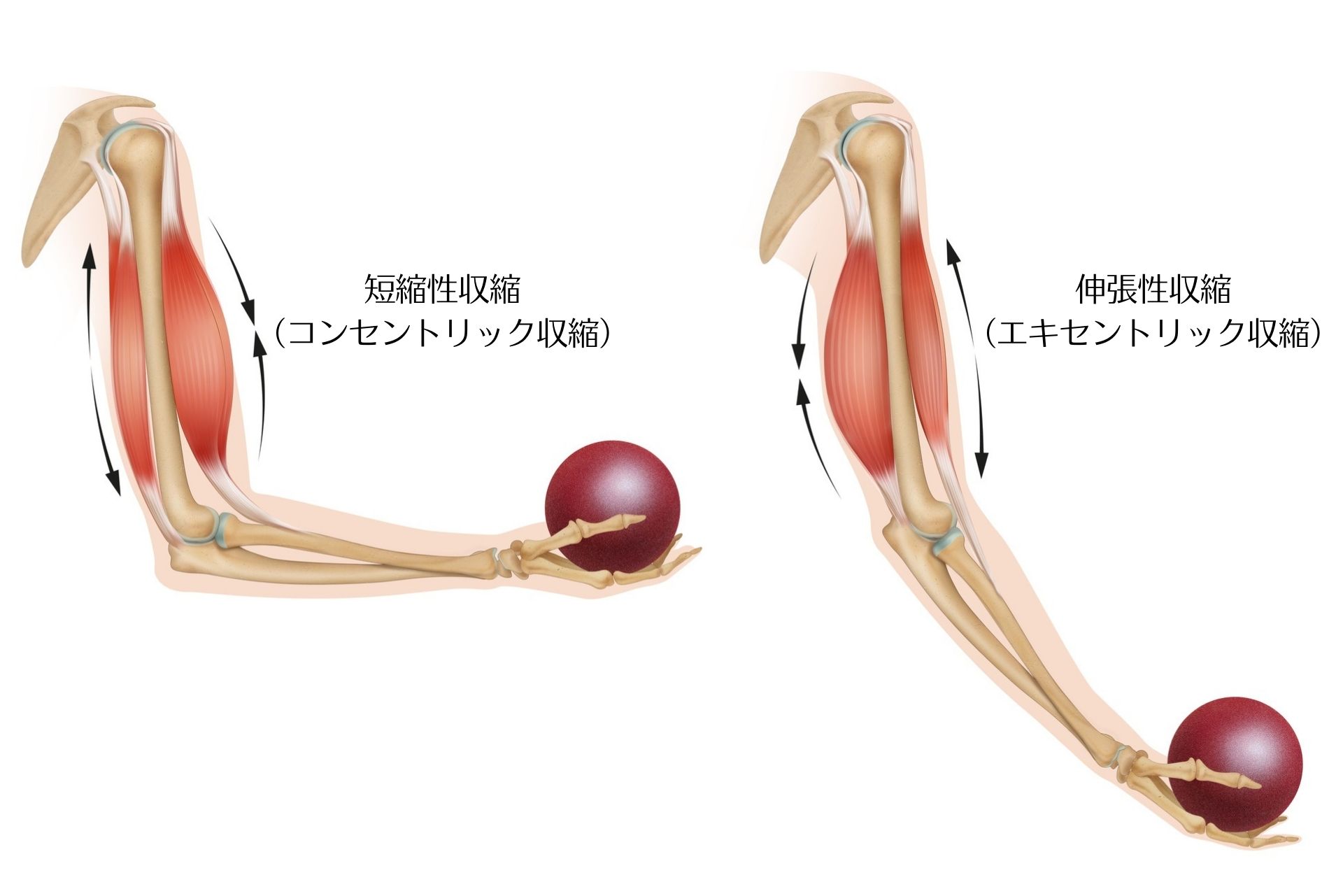

筋肉には縮みながら力を発揮する収縮形態と、引き伸ばされながら力を発揮する収縮形態があります。前者を「短縮性収縮(コンセントリック収縮)」、後者を「伸張性収縮(エキセントリック収縮)」と呼びます。

筋肉は、これらをどのように使い分けているのでしょうか。

ダンベルトレーニングを例に解説

ダンベルなどの重い物を持つときを想像してみましょう。

肘を固定したまま肘を曲げて持ちあげた場合、上腕二頭筋が縮むことによって力を発揮して肘を曲げています。これが短縮性収縮です。では、下ろすときはどうでしょうか。

「肘を伸ばしていくのだから、上腕三頭筋が収縮して……」と思う人もいるかもしれませんが、そうではありません。この場合、上腕二頭筋が引き伸ばされながら力を発揮しています。これが伸張性収縮です。

皆さんも無意識にこの両方の筋肉の収縮を行いながら、日々生活しています。

同じ筋肉が力を発揮しているのに、どうして動きが変わるのか

ここで疑問です。

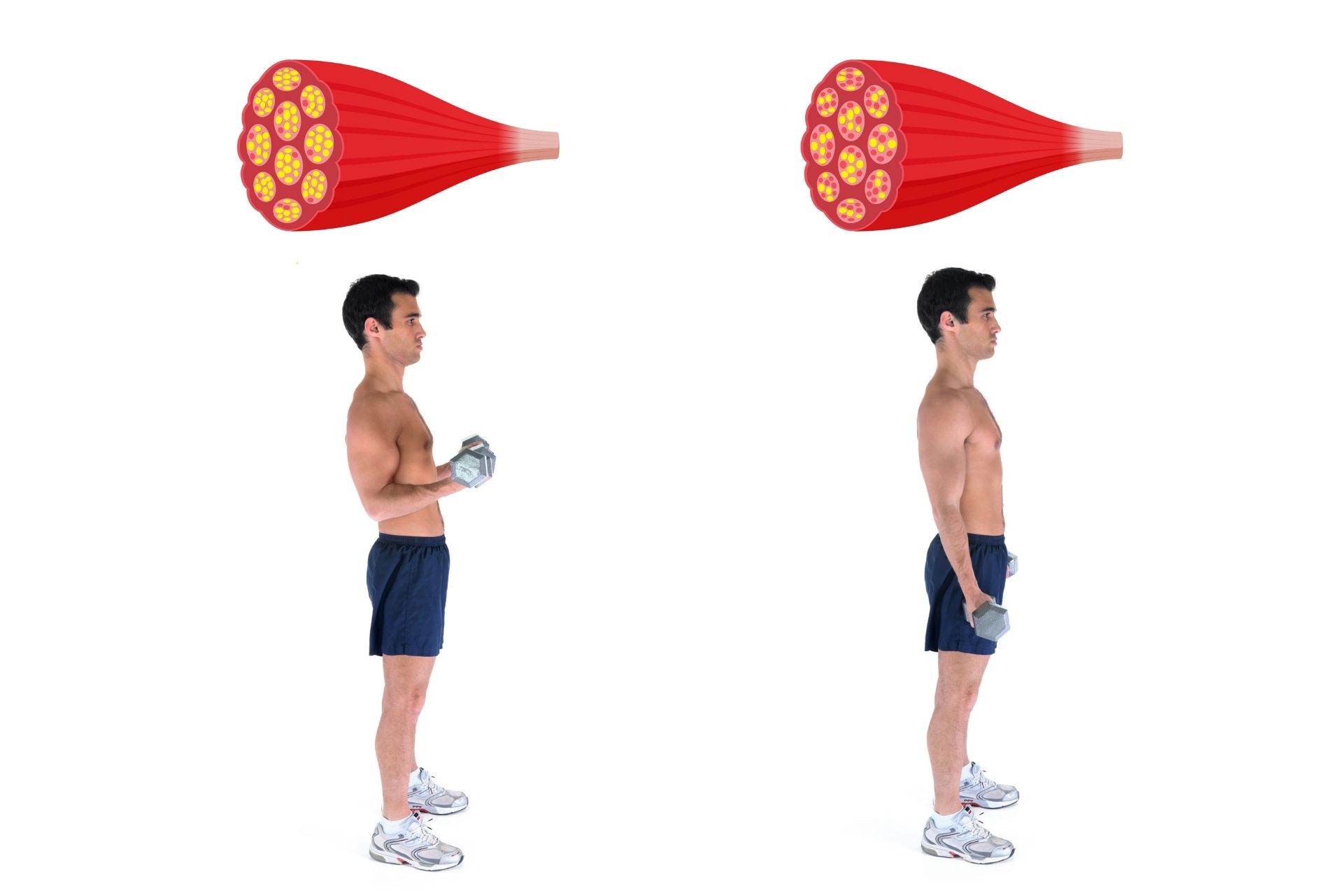

同じ筋肉が力を発揮しているのに、どうして動きが変わるのでしょうか。これは、筋肉の発揮する力が変わっているということなのですが、それを調整しているのが「筋線維」の動員です。

たとえばダンベルを挙げる力を発揮するためには「100本の筋線維」が必要だった場合、ダンベルを下ろす際は筋線維の動員を少なくして50本しか働かないように制御され、重さに負けるようになっているのです。

筋トレでは「ウエイトをゆっくり下ろすことを意識して」と言われたことがある人も少なくないでしょう。それは、この伸張性収縮によって筋肉を効果的に刺激するためです。持ち上げるときより筋線維の動員が少なくなるということは、筋線維1本1本にかかる負荷が大きくなるということ。そのため、刺激が強くなるのです。

ちなみに、筋肉痛が起こりやすいのは伸張性収縮です。筋肉の仕組みが分かれば、どうして伸張性収縮で筋肉痛が起こりやすいかが理解できるのではないでしょうか。

関連記事:なぜ筋肉痛は2〜3日後にくる?筋トレや運動はしていい?専門家に予防・対策法を聞いてみた

筋肉の仕組みを理解すると筋トレにも役立つ

今回は基本的な筋肉の仕組みについてご紹介しました。筋肉については、まだまだ判明していないことも山ほどあります。これからも筋肉について新しい情報を取得しながら、トレーニングに活かしましょう。

[著者プロフィール]

和田拓巳(わだ・たくみ)

プロスポーツトレーナー歴16年。プロアスリートやアーティスト、オリンピック候補選手などのトレーニング指導やコンディショニング管理を担当。治療院での治療サポートの経験もあり、ケガの知識も豊富でリハビリ指導も行っている。医療系・スポーツ系専門学校での講師や、健康・スポーツ・トレーニングに関する講演会・講習会の講師を務めること多数。テレビや雑誌においても出演・トレーニング監修を行う。運営協力メディア「#トレラブ(https://tr-lv.com/)」などで多くの執筆・監修を行い、健康・フィットネスに関する情報を発信している。日本トレーニング指導者協会 JATI-ATI

・公式HPはこちら

・公式Facebookはこちら

<Text:和田拓巳/Photo:Getty Images>

![ヨーグルトはダイエットにいい?ダメ?太らない食べ方と選び方、市販のおすすめ3選[管理栄養士]](https://contents.melos.media/wp-content/uploads/2023/10/12162634/23585134_s-240x160.jpg)