疲れているときに避けたほうがいい食べ物7選|疲労を悪化させるNG食品と理由を解説 (1/4)

「なんだか最近、疲れが取れない」「朝起きても体が重い」「午後になるとぐったりしてしまう」――そんな慢性的な疲労感に悩まされていませんか?

十分な睡眠を取っているはずなのに疲れが抜けないとき、実は毎日の食事が疲労を悪化させている可能性があります。「疲れたときは甘いものを」「スタミナをつけるために肉を」といった常識が、かえって体を疲れさせているかもしれません。

この記事では、疲れているときに避けるべき食べ物と、その理由を詳しく解説します。食事を見直すことで、慢性疲労から抜け出すヒントが見つかるかもしれません。

なぜ疲れているとき「食べ物選び」が重要なのか

疲労と食事は、思っている以上に深く関係しています。私たちの体は、食べたものからエネルギーを作り出し、細胞を修復し、様々な生命活動を維持しています。

つまり、食べ物の選択は、そのまま体のパフォーマンスに直結するのです。

疲労のメカニズムと食事の関係

疲労には「末梢性疲労」と「中枢性疲労」の2種類があります。

末梢性疲労は筋肉に乳酸が溜まるなど、体の組織レベルで起こる疲労です。一方、中枢性疲労は脳の疲労で、精神的なストレスや睡眠不足、栄養不足などが原因となります。

現代人の多くが抱える慢性疲労は、この中枢性疲労が主な原因です。そして、食事の内容はこの中枢性疲労に大きく影響します。

とくに、血糖値の急激な変動、消化に負担がかかる食事、栄養素の偏りなどは、疲労を悪化させる三大要因と言えます。

栄養不足や偏食は疲労に影響する

体がエネルギーを作り出すには、炭水化物、脂質、たんぱく質という三大栄養素だけでなく、ビタミンB群、鉄、マグネシウムといった補助的な栄養素も必要です。

これらが不足していたり、バランスが崩れていたりすると、食べているのにエネルギーに変換できない、という状態に陥ります。

疲れていると消化機能も低下

また、疲れているときは消化機能も低下しています。普段なら問題なく消化できる食べ物でも、疲労時には胃腸に負担をかけ、さらなる疲労を引き起こす悪循環に陥ることがあります。

だからこそ、疲れているときに何を食べるか、何を避けるかを意識的に選択することが、回復への近道となるのです。

疲れているときに避けるべき食べ物7選

では、具体的にどんな食べ物が疲労を悪化させるのでしょうか。科学的根拠とともに、7つのNG食品をご紹介します。

砂糖たっぷりの甘いもの(お菓子・ケーキ・清涼飲料水)

「疲れたときは甘いもの」という常識は、実は半分間違っています。

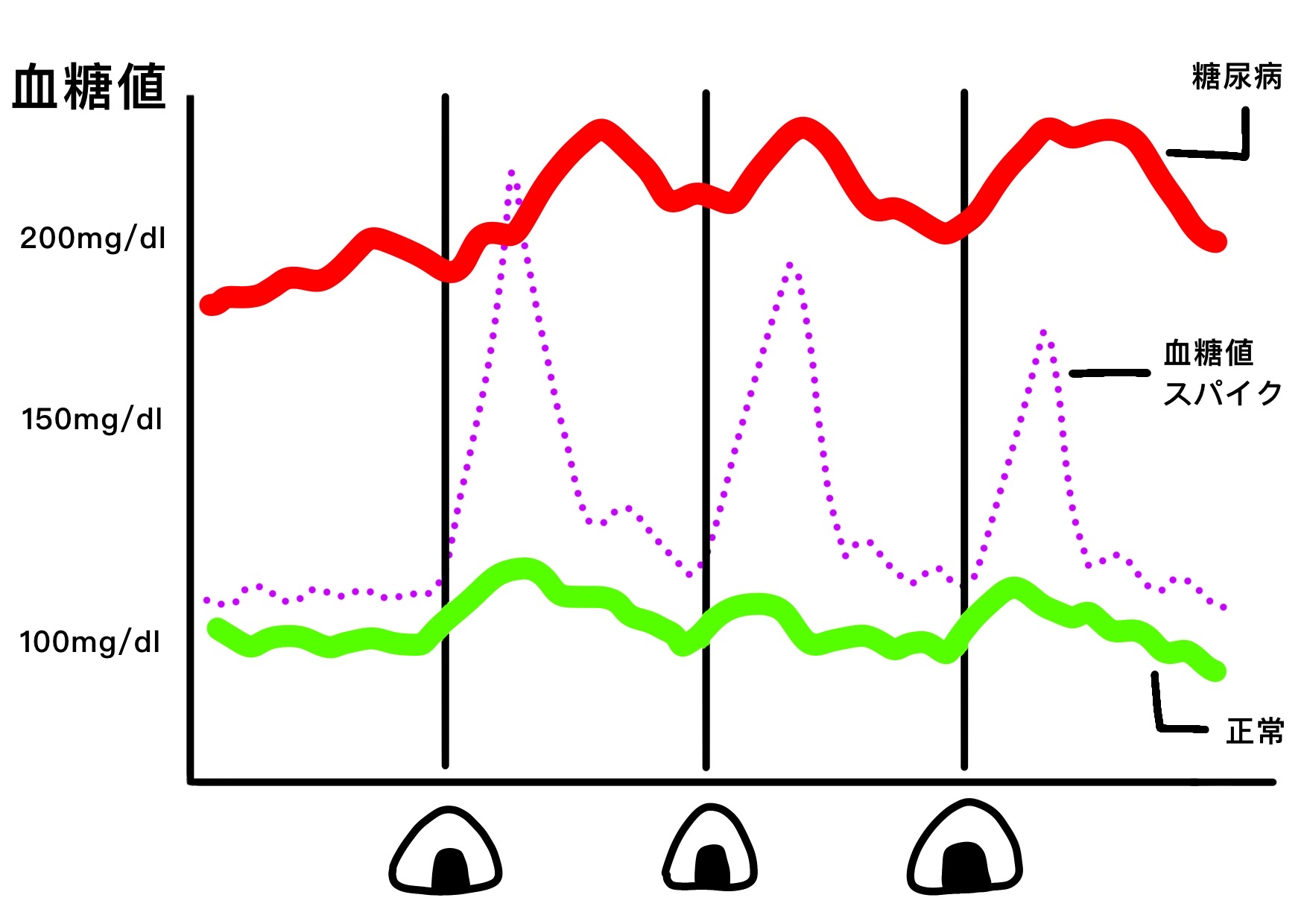

確かに糖分は脳のエネルギー源ですが、砂糖がたっぷり入った食品は血糖値を急激に上昇させます。すると体は血糖値を下げようと大量のインスリンを分泌し、今度は血糖値が急降下。

この「血糖値スパイク」が、かえって疲労感や倦怠感、集中力の低下を引き起こします。

チョコレート、ケーキ、菓子パン、炭酸飲料、缶コーヒーなど、精製された砂糖を多く含む食品は、一時的な満足感はあっても、その後に訪れる疲労感は避けられません。

とくに空腹時に摂取すると、血糖値の変動が激しくなるため要注意です。

揚げ物や脂っこい料理(唐揚げ・天ぷら・ファストフード)

疲れているときに「スタミナをつけよう」と、揚げ物や脂身の多い肉を選んでいませんか?

脂質の多い食事は消化に時間がかかり、胃腸に大きな負担をかけます。消化にはエネルギーが必要なので、消化に手間取る食事を摂ると、体は消化にエネルギーを奪われ、余計に疲れてしまいます。

とくにトランス脂肪酸を含む食品(一部のマーガリン、ショートニングを使った菓子、揚げ物)は、炎症を引き起こし、疲労感を増幅させる可能性があります。

唐揚げ、とんかつ、フライドポテト、ドーナツなどは、疲労時には避けたい食品です。

アルコール(ビール・ワイン・日本酒など)

「疲れたから一杯」というのは、リラックス効果はあっても、疲労回復にはなりません。アルコールは肝臓で分解される際に大量のエネルギーと水分を消費し、体に大きな負担をかけます。

また、睡眠の質を低下させるため、翌日の疲労回復を妨げます。

アルコールは利尿作用があり、体内の水分やミネラルを排出してしまうため、脱水状態を引き起こします。脱水は疲労感の大きな原因の一つです。疲れているときのアルコールは、疲労を上塗りするようなものと考えましょう。

疲れが取れないのは「脳疲労」が原因かも。専門家に聞いた、脳の疲れを回復させる方法

疲れが取れないのは「脳疲労」が原因かも。専門家に聞いた、脳の疲れを回復させる方法

アルコールは胃腸や肝臓にどんな害を及ぼす?「少量でもがんリスク高める」と消化器内科医も警告

アルコールは胃腸や肝臓にどんな害を及ぼす?「少量でもがんリスク高める」と消化器内科医も警告