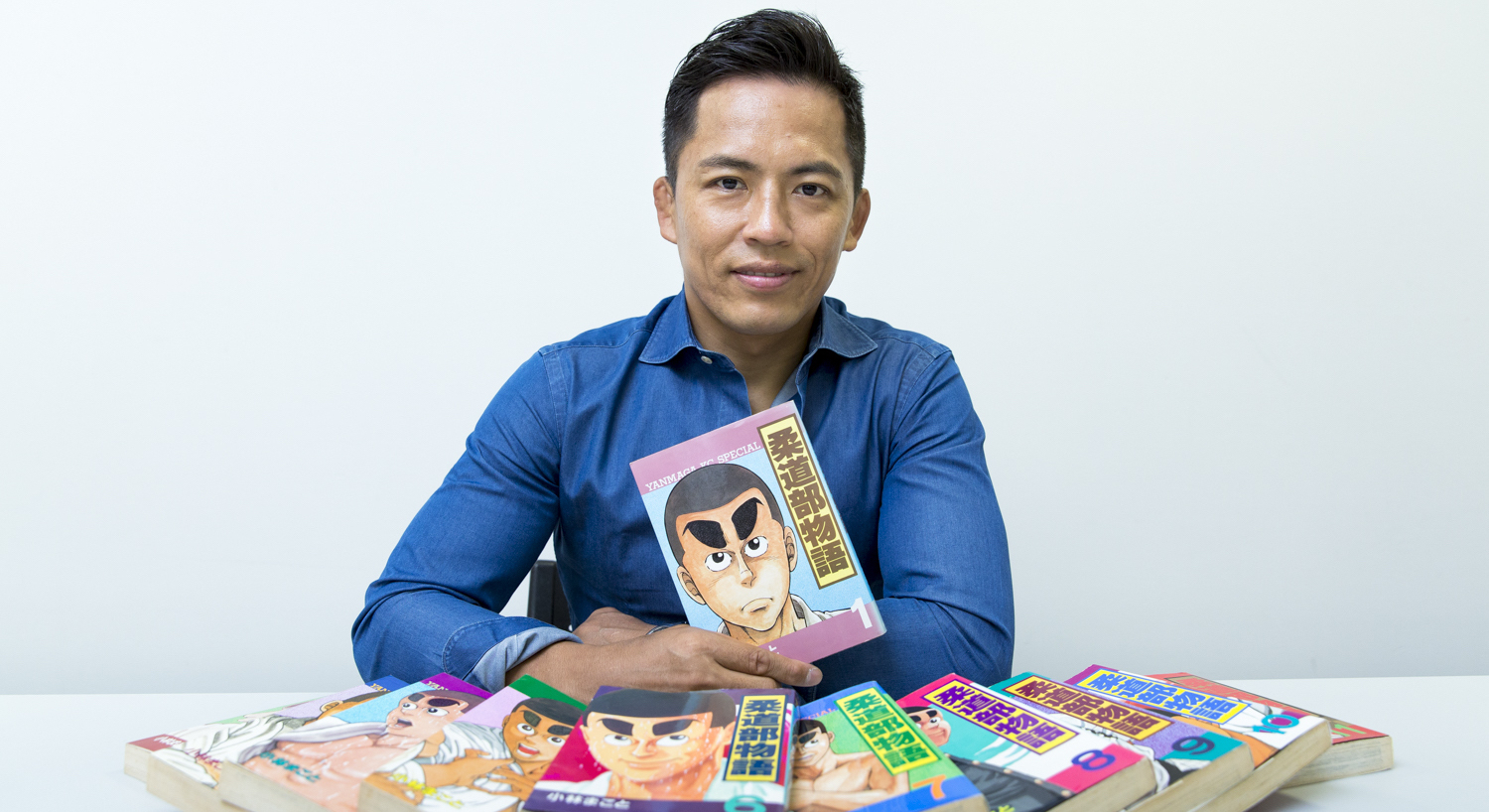

背負投を武器に強くなる主人公に自分を重ねて。柔道・野村忠宏『柔道部物語』【私のバイブル #1(前編)】 (2/3)

― 三五は初めて背負投で五十嵐寛太先生を投げたときに、何かを掴んでそこから一気に成長を遂げましたが、野村さんは練習しているとき、マンガで何かを掴んだみたいな感覚を覚えたときはありますか?

正直そういう感覚はなかったですね。練習の中で少しずつ出せるようになっていってということの繰り返しで気づいたら通用するようになっていました。ただ、自分が勝負するのは背負投しかないと思っていたし、中高の弱かった時代にも、ごくたまに練習の中で背負投が決まる瞬間があって、その喜びが大きかったですね。

その喜びを糧に、背負投を信じて磨いていけばいつか自分はすごい選手になれるんじゃないかと、当時それは現実的ではなかったかもしれないですが、自分への期待、背負投への期待だけで続けてこれたようなものです。

現実の畳の中をリアルにイメージできた

― 連載当時は『柔道部物語』だけでなく『YAWARA!』や『帯をギュッとね』など、柔道を題材にしたマンガが多く連載されていました。その中で特に『柔道部物語』に心を奪われたのは三五の影響が大きいのでしょうか?

それもありますが、自分らからしてこれだ! と思ったのが、まず『柔道部物語』は描写がリアルというのが大きかったですね。自分も強くなかったけど真剣に柔道をやっていたから、柔道のシーンでの組み方、投げ方、極め方っていう動きがリアルかどうかはすごく重要だったんです。自分たちが現実に畳の中で向かい合ったとき、動きや相手の崩しがいちばんリアルにイメージできたのが『柔道部物語』だったんです。

― 実際投げが決まる前の崩しの描写など、他のマンガではスポイルされがちですが、実際に競技を経験している方にとっては「そうそう、これがないと」という部分をきめ細かく丁寧に描写している作品でした。その上でスピード感も失わず投げが決まった瞬間のコマなど非常にダイナミックで、リアイティはもちろん、「空気」が感じられる作品でした。

空気感でいうと、リアルな柔道部の理不尽さとか、男臭さというのが描かれていたのも魅力でしたね(笑)。「こういうのあるよなー」とか、「こういう先輩いるよなー」って言うのをよく柔道部で話していましたね。

空気感でいうと、リアルな柔道部の理不尽さとか、男臭さというのが描かれていたのも魅力でしたね(笑)。「こういうのあるよなー」とか、「こういう先輩いるよなー」って言うのをよく柔道部で話していましたね。

次:高校時代は先輩に対して「できません」「知りません」と絶対に言ってはいけない