不眠の原因は脳疲労だった!【心療内科医が解説】 現代人に必要な快眠のための新習慣とは? (3/5)

脳を疲労させる原因は過剰なストレス

実際、“脳の疲労”とはどのような状態なのでしょうか。

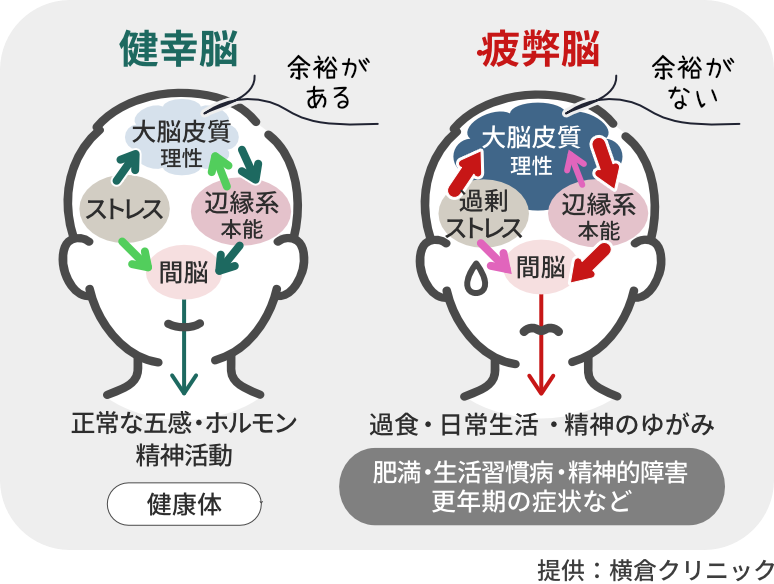

「脳の疲労のいちばんの原因はストレスです。過剰なストレスがかかると、理性をつかさどる大脳皮質がオーバーヒートし、脳に大きなダメージを与えます。すると、ストレスを必要以上に大きく不快なものと感じるようになり、自律神経を緊張させ、脳の疲労を深刻化(疲弊脳)させます(下記イラスト・右)。

一方、大脳皮質に余裕があれば、ストレスをキャッチしても、ストレスを小さく軽いものと感じるため、自律神経に影響を及ぼすことはなく、“健幸脳”を維持できます(下記イラスト・左)。

特に脳の疲労と密接に関わっているのが、体の動きを24時間自動で調整している自律神経です。

自律神経には交感神経と副交感神経があり、緊張やストレスを感じた時には交換神経(活動モード)が優位になり、リラックス時や睡眠時には副交感神経(休息モード)が優位になります。この2つがバランスよく切り替わることで、心も体も健康を保つことができます。

ストレスを感じると、交感神経が優位になり血圧の上昇や呼吸が速くなるといった体の変化がおこります。脳が正常に働いていれば、次に防衛反応が働き、副交感神経が作動して、交感神経の緊張が弱まり休息モードに切り替わります。

しかし、過剰なストレスがかかり続けて脳が疲れていると、副交感神経が作動しても交感神経がうまくオフにならず、交感神経と副交感神経が同時に働き続け、緊張状態がエスカレート。さらに脳が疲弊するという悪循環に陥ってしまうんです。つまり、脳も体も、活動モードから抜け出せなくなるということです。

ぐっすり眠るためには、副交感神経を優位にする=休息モードに切り替える必要があります。これを正常に作動させるためには、日常生活の中で、活動モード(交感神経)と休息モード(副交感神経)のスイッチを、意識的に切り替える習慣をつけることが大切です」

次:脳を休ませるカギは?

最近よく聞く「自律神経」とは?自律神経が乱れる原因と整える方法[医師監修]

最近よく聞く「自律神経」とは?自律神経が乱れる原因と整える方法[医師監修]

![ヨーグルトはダイエットにいい?ダメ?太らない食べ方と選び方、市販のおすすめ3選[管理栄養士]](https://contents.melos.media/wp-content/uploads/2023/10/12162634/23585134_s-240x160.jpg)

![懸垂を毎日続けるとどうなる?「1日5回」でも体は変わる[トレーナー解説]](https://contents.melos.media/wp-content/uploads/2025/12/27153658/image007-240x160.jpg)