ノーベル賞で話題の「制御性T細胞」を増やす食事とは?免疫バランスを整える“腸内環境の整え方”[医師監修] (1/2)

2025年10月、大阪大学の坂口志文特任教授がノーベル生理学・医学賞を受賞し、「制御性T細胞」が注目を集めています。実は、この細胞を増やす鍵は、腸内細菌が作る「酪酸(らくさん)」にあります。

制御性T細胞を増やして、感染症に備える方法を、小児科医で赤坂ファミリークリニック院長を務める伊藤明子先生に解説していただきました。

免疫の「ブレーキ役」制御性T細胞とは?

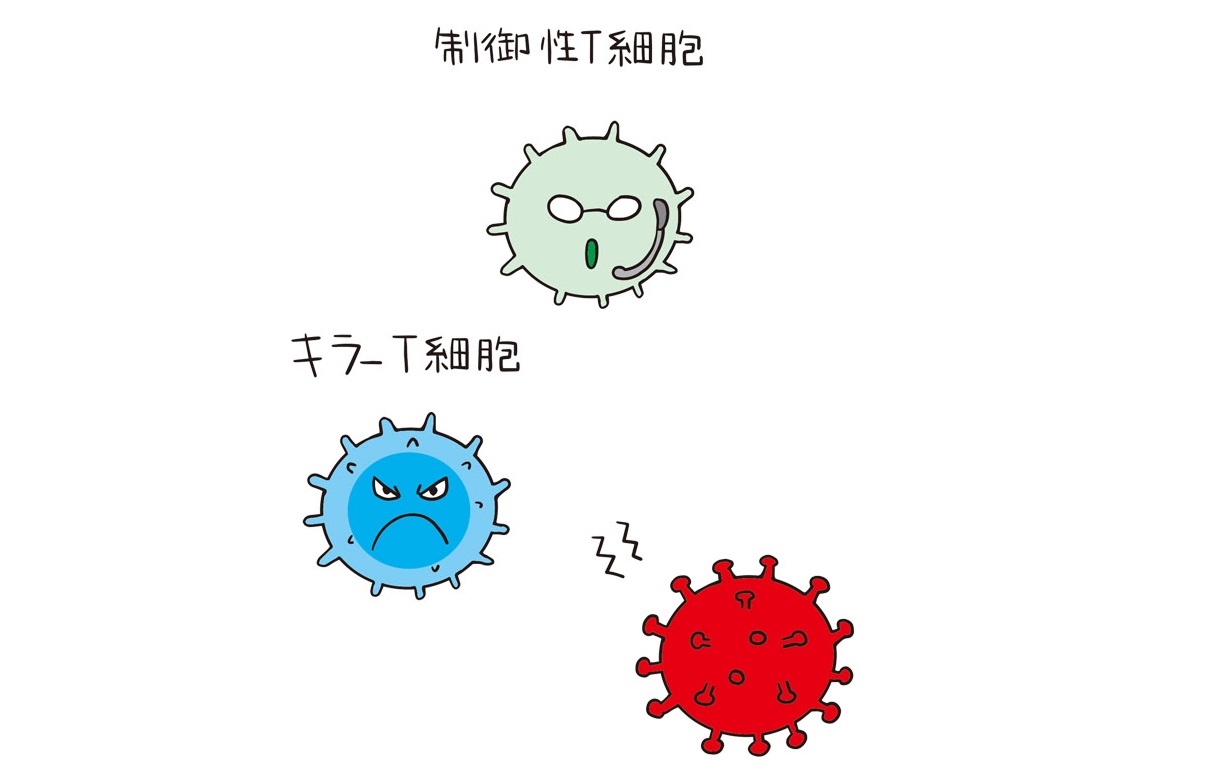

私たちの体には、ウイルスを見つけて排除する「キラーT細胞」という免疫細胞がいます。しかし、敵がいなくなっても炎症物質を出し続けたり、健康な細胞まで攻撃してしまうのです。これがアレルギーや自己免疫疾患の原因になります。

そこで登場するのが「制御性T細胞」。この細胞は免疫システムの「ブレーキ役」として、暴走したキラーT細胞を抑制します。

つまり、制御性T細胞が十分に働いていれば、免疫バランスが正常に保たれ、過剰な免疫反応を防ぐことができます。

腸内細菌が作る「酪酸」が制御性T細胞のスイッチに

最新の研究では、腸内細菌が産生する「酪酸」という物質は、制御性T細胞の分化を誘導して数を増やすことがわかっています。

さらに酪酸には、大腸のエネルギー源となり、ぜん動運動を促進し、全身の炎症を抑制するなど、多くの健康効果があります。この酪酸は酪酸菌によって生み出されますが、腸内環境が乱れると酪酸菌が減少してしまいます。

とくに秋から冬は、寒さによる運動不足や食生活の変化で腸内環境が乱れやすくなるため、この時期の腸内環境改善は感染症シーズン対策として非常に重要です。

酪酸を効率的に作り出す「腸内細菌リレー」

酪酸を腸内で効率的に作り出すには、酪酸菌だけでなく複数の腸内細菌による連携が必要です。これを「腸内細菌リレー」と呼びます。

腸内細菌リレーの流れ

第一走者:ヨーグルトや納豆などの発酵食品に含まれるビフィズス菌が酢酸を産生

第二走者:穀物由来の発酵性食物繊維が酪酸菌のエサとなり活動を促進

アンカー:酪酸菌がビフィズス菌が作った酢酸を原料として酪酸を産生

腸活と聞くと、発酵食品をイメージする方が多いと思いますが、実はそれだけでは不十分なのです。

酪酸菌は大腸の奥の方に生息する腸内細菌で、酪酸を産生します。この酪酸菌を活性化させるには、小麦ブランやもち麦などの穀物由来の発酵性食物繊維が欠かせません。これらの食物繊維は大腸の奥まで届き、酪酸菌のエサとなります。

つまり、発酵食品+発酵性食物繊維の両方を摂ることで、腸内細菌リレーが起こり、初めて酪酸が産生されます。どちらか一方が欠けても、このリレーは成立しません。

実際の取り入れ方は、ヨーグルトに小麦ブランシリアルをトッピングしたり、もち麦ごはんに納豆をのせたりするなど、日々の食事に少しの工夫を加えることで、腸内細菌リレーが活性化し、免疫バランスが整い、健康的な体づくりに近づくことができます。

次:制御性T細胞を増やす食事法