フィットネス

2024年11月25日

チェストプレスの効果と正しいやり方、平均重量と回数 (1/4)

鍛え上げた胸筋を手に入れるためには、チェストプレスマシンは欠かせません。一般的な平均重量を気にしたり、単に重い重量を持ち上げることが重要なのではなく、正しいフォームとやり方、そして目的に合わせた重量と回数を行うことが、大胸筋を効率よく鍛える鍵となります。

今回は、効果的なチェストプレスのやり方について、動画と画像をもとに解説します。理想の胸筋を手に入れるための秘訣を掴んで、引き締まった上半身を手に入れましょう。

チェストプレスとは

チェストプレスは、胸の筋肉を鍛える筋トレ種目です。ダンベル、マシン、バーベルなどを用いて行います。

チェストプレスはどこに効く? 鍛える筋肉部位

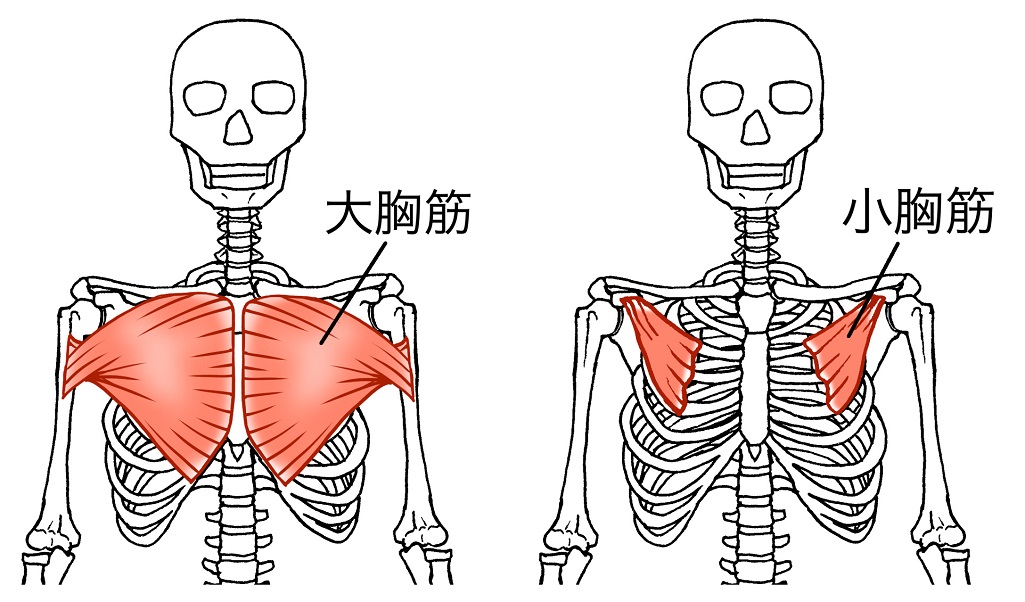

筋トレマシン「チェストプレス」は、胸の筋肉『大胸筋』をバランスよく鍛える効果があります。サブとして、二の腕の筋肉『上腕三頭筋』と肩の筋肉『三角筋(前部)』を鍛えます。

チェストプレスのバーを押し出す動きで、大胸筋に刺激を与えます。

チェストプレスの正しいフォームとやり方

まずはマシンセット

- イスに座り、バーを握る

- 胸を張り、背中をシートにつけて肩甲骨を寄せる

- バーを引き、乳頭の高さにくる位置になるよう、シートやイスを調整する

やり方

1.イスに座り、シートに背中をつけ、両手でグリップを握る

2.胸を張り、肩甲骨を寄せるようにバーを押す(息を吐く)

3.ゆっくりとバーを引き(息を吸う)、ウエイトが床につくギリギリのところで止める

4.この動作を繰り返す

バーを押すとき、お尻が動かないよう注意!

また、押すときに手首をひねって動作しないようにしましょう。前腕の延長線上の位置で握ることを意識します。

次:こんなやり方はNG! 大胸筋に効かない!