ランニングの効果は脳にこそ大きい!集中力・記憶力・ストレス改善に効く (2/3)

海馬の活性化で「記憶力アップと認知症予防」

ランニングなどの有酸素運動は、記憶を司る脳の部位である「海馬(かいば)」の活動を活発にします。継続的に運動することで、海馬の神経細胞の新生が促され、海馬の体積が増加することも分かっています。これは、記憶力の向上に直結します。

また、ランニングによって、BDNFというタンパク質が増加します。BDNFは、神経細胞の成長や維持、シナプス(神経細胞同士の結合部)の形成を助ける働きがあり、学習や記憶の定着に深く関わっています。

さらに中高年ではランニングの習慣により海馬の萎縮を防ぐ効果が報告されており、認知症予防に役立つと考えられています。

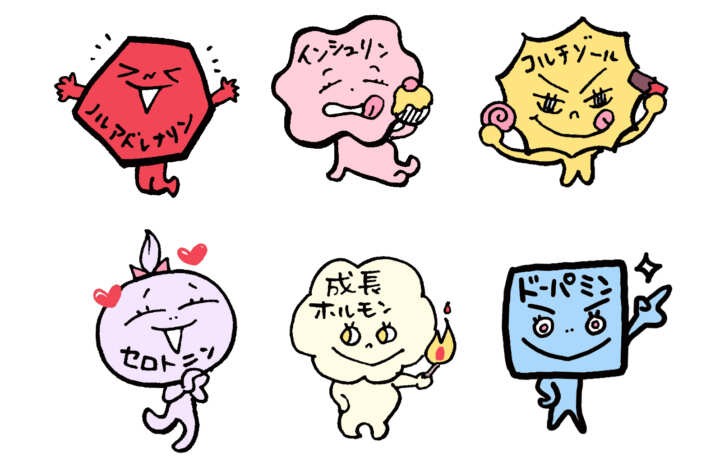

神経伝達物質の働きで「メンタル安定とやる気向上」

ランニングをすると、セロトニンやエンドルフィン、ドーパミン、ノルアドレナリンといった神経伝達物質が分泌されます。これらは「幸福物質」とも呼ばれ、気分を安定させる作用があります。

「セロトニン」は気分を安定させ、不安感を和らげる効果があります。また10分以上長時間のランニングであるほど分泌が増える「エンドルフィン」は多幸感をもたらし、ストレスを緩和するランナーズハイの感覚を引き起こします。「ドーパミン」は集中力、「ノルアドレナリン」はやる気を高める作用があり、仕事や勉強の効率向上にもつながります。

さらにランニングはストレスホルモンである「コルチゾール」の分泌を調整する効果もあり、ストレスに対する耐性を高めることが期待できます。

このようにランニングは、メンタルを整えるとともに、タスクへの集中を助ける習慣として現代人に適した運動です。

適度な疲労で「睡眠の質改善」

ランニングによる適度な疲労は寝つきを良くし、深い眠りを促します。セロトニンの分泌が増えることも、睡眠の質改善に良い影響を与えます。良質な睡眠は翌日の集中力や気分の安定にもつながります。

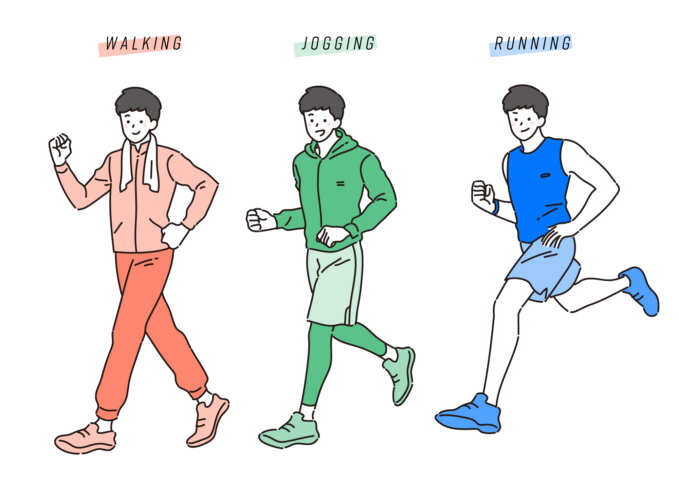

ジョギングやウォーキングではだめなのか?

ジョギングやウォーキングも健康効果の高い運動であり、脂肪燃焼や気分転換には十分役立ちます。リラックス効果や継続のしやすさを考えると、誰にでも取り入れやすい点が魅力です。

一方で、研究では脳の前頭前野や海馬といった領域を広範囲に活性化させるには、より強度の高いランニングのほうが有効であることが報告されています(筑波大学、ScienceAlert)。

まとめると、重要なのは種目やスピードではなく、「自分にとって少しきついと感じる中強度の運動」であること。心拍数や呼吸の負荷が重要です。目安は最大心拍数の60〜70%(おおよそ120〜140程度)で、「会話はできるが息が弾む」程度です。

そのため体力や年齢によっては、ジョギングでも十分に中強度となります。自分にとって「少しきつい」と感じる負荷を保つこと、その基準を満たしていれば、ジョギングでもランニングでも脳の活性化に効果があります。

次:脳への効果を高めるランニング方法

【医師回答】ランニングで腹筋は割れる?脂肪を落とす順番とやり方を解説

【医師回答】ランニングで腹筋は割れる?脂肪を落とす順番とやり方を解説 ジョギング、ランニング、ウォーキング。どれが一番痩せる?

ジョギング、ランニング、ウォーキング。どれが一番痩せる?