プロテインを飲みすぎるとどうなる?「痛風になる」って本当?[理学療法士監修] (2/2)

結果から述べるとプロテイン(タンパク質)の過剰摂取は、腎機能を悪化させる可能性があります。

タンパク質は体内で分解される過程で、尿素窒素などの毒素を産出します。これら毒素は腎臓の機能によりろ過され、尿として排出されます。もともと腎臓が悪い方は、そのろ過機能が正常に働かず、身体に重篤な悪影響を及ぼします。

肉や魚、卵などの食品からタンパク質を摂っている場合は、よほどのことがない限り過剰摂取になりません。

しかし、人工的に作られたプロテインパウダーには多量のタンパク質が含まれているため、摂取量を間違えると過剰摂取となり腎臓に負担をかけることになります。

プロテインの飲みすぎで「腸内環境が悪化する」って本当?

タンパク質の過剰摂取によって、腸内環境が乱れる可能性があります。腸内環境の乱れによって、さまざまな病気につながる可能性が考えられます。

人の腸管、主に大腸には約1000種類、100兆個にも及ぶ腸内細菌(腸内フローラとも呼ばれます)が生息しています。

人の腸内細菌は、善玉の菌と悪玉の菌、そのどちらでもない中間の菌と、大きく分けて3グループで構成されています。これらの菌は、互いに密接な関係を持ち、複雑にバランスをとっています。

動物性タンパク質をたくさん摂ると、身体で吸収しきれなかったタンパク質が腸内で悪玉菌の餌となってしまい、悪玉菌が増え腸内環境の乱れにつながります。

プロテインの飲みすぎで「痛風になる」って本当?

プロテインの飲みすぎによって、痛風になる可能性は考えられます。しかし、この可能性はプロテインの種類や摂取量によって異なります。

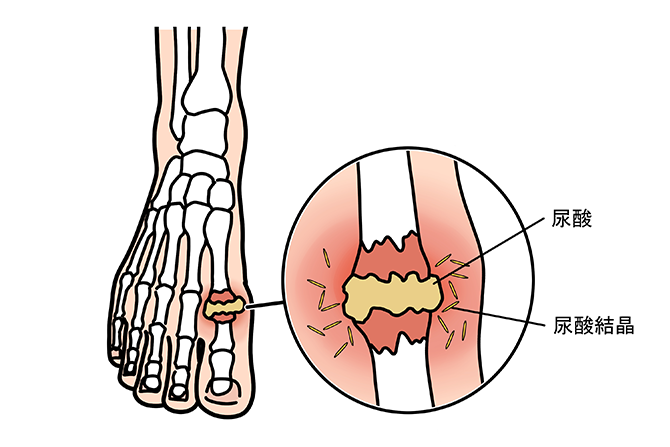

そもそも、痛風という病気には背後に「高尿酸血症」という病気が潜んでいます。高尿酸血症は、尿酸濃度が高い状態が続くことにより、血液に溶けきれなかった尿酸が結晶化して、関節や組織に溜まっていく病気です。

関節に溜まった尿酸結晶に対して免疫細胞が反応して、炎症を引き起こして痛風となります。

痛風の原因となる高尿酸血症は、食生活が大きく関わってきます。

まず尿酸は、プリン体が分解されて作られます。プリン体は、高カロリーな食事やビールなどに多く含まれているというイメージがありますが、実はタンパク質の過剰摂取も尿酸の産生を増大させます。

▲プリン体が多いのは、白子・レバー・ビールだけではなかっ

大豆にもプリン体は含まれるため、大豆プロテインを飲んでいる場合は、痛風のリスクが上がりますが、牛乳を原料にしているホエイプロテインやカゼインプロテインにはほとんどプリン体が含まれていませんので、これらのプロテインを飲んでいる人はそこまで注視しなくて良いでしょう。

どれくらい? プロテインの飲みすぎ目安量

プロテイン(タンパク質)を過剰摂取しても、健康な人の場合は問題がないという報告もありますが、体重1kgあたり2.0g未満に抑えておくのが良いでしょう。体重50kgの人の場合は、100g未満という計算です。

体重1kg当たりのたんぱく質量が2.0gを超えたあたりから、「摂取してもタンパク質合成が高まることはなかった」という報告*があるためです。

*参考文献:日本スポーツ栄養研究誌 第2巻 アスリートのタンパク質栄養の考え方 - 岡村 浩嗣

ちなみに、「ザバス アドバンスト ホエイプロテイン100」の場合、タンパク質100gは5杯分(1食28gのプロテインパウダー)。毎日5杯以上プロテインを飲む人は少ないかと思いますが、食事からもタンパク質を摂取することを考えると、1~2杯に収めると良いでしょう。

タンパク質の摂り過ぎサイン

タンパク質を摂取しすぎると、以下の症状が生じる可能性があります。

- 吐き気

- 嘔気

- 下痢

- 便秘 など

これは、消化管への負担増加や腸内環境の変化から生じる症状です。あまりにも過度にタンパク質を摂取した場合、高アンモニア血症を起こし、意識障害を起こすこともあります。

プロテインの正しい飲み方は「食事で摂れない分を補う」

プロテインはあくまでも補助食品として、食事で摂れない分のタンパク質をプロテインで補うイメージで活用しましょう。

肝臓や腎臓に負担をかける可能性があるため、1度にプロテインを大量に飲むのは避けてください。「筋トレなどの運動後」「間食」「就寝前」などに摂るのがおすすめです。

▼参考

腸内細菌と健康 - eヘルスネット(厚生労働省)

日本人の食事摂取基準(2020年版) - 厚生労働省

監修者プロフィール

なか整形外科京都西院 リハビリテーションクリニック

李 滝二

理学療法士免許取得後、スポーツ整形外科で勤務。バレーボールVリーグ(サントリーサンバーズ)のトレーナーも務める。プロスポーツ選手のトレーニング、一般の方のボディメイクなど、幅広く活動している。

理学療法士免許取得後、スポーツ整形外科で勤務。バレーボールVリーグ(サントリーサンバーズ)のトレーナーも務める。プロスポーツ選手のトレーニング、一般の方のボディメイクなど、幅広く活動している。

<Text:編集部>