「納豆×お酢」が最強タッグ!血糖値コントロール、腸内環境を整える…“酢納豆”に期待できる効果

納豆は発酵食品として腸内環境や免疫力に良いことで知られていますが、実は「お酢」と組み合わせることで、さらに健康効果がアップするのをご存じですか?

いま話題の“酢納豆”は、血糖値の急上昇を抑えたり、脂肪の蓄積を防いだりと、糖質コントロールを目指す人にぴったりの食べ方。手軽に取り入れられるうえ、クセになりやすいおいしさも魅力です。

この記事では、納豆とお酢を一緒に摂ることで得られる効果や、血糖値安定につながる理由、さらに美味しく食べるポイントまで、健康食育シニアマスターであんしん漢方管理栄養士の小原水月さんが解説します。

酢納豆とは「納豆」と「お酢」を混ぜたもの

酢納豆とは、納豆にお酢をくわえた食べ物です。普段食べている納豆と料理酢で作ることができ、特別な材料は必要ありません。

納豆パックに付属されているタレやしょうゆは、添加物や塩分が多く含まれています。そこでお酢を合わせることで、タレやしょうゆなどの調味料の使用量を減らせるため、減塩効果が期待できます。

では、納豆にお酢を加えた「酢納豆」に期待できるメリットとは。

「酢納豆」にはどんなメリットが期待できる?

1.糖質・脂質の吸収を抑制する

納豆に含まれる食物繊維は糖と一緒に摂ると吸収が穏やかになり、血糖値の急上昇を抑えるのに効果的です。また、食物繊維は余剰な脂質を吸着して排出する働きもあります。

さらに、酢には食後血糖値の上昇を穏やかにするとの論文もあります(※)。

(※)遠藤美智子・松岡 孝,食酢の食後血糖上昇抑制効果

2.鉄分やカルシウムの吸収率がアップする

酢に含まれるクエン酸は、鉄やカルシウム、マグネシウムなどのミネラルの吸収を助ける働きがあります。

食べ物に含まれる栄養素は、「食べた=吸収した」ではありません。ミネラルは吸収率が25%〜30%といわれており、意識的に摂るだけでなく、より多く吸収できるようにすることも重要です。

納豆に酢を加えることで、納豆に含まれるミネラルの吸収率のアップが期待できます。

3.腸内環境を整え、便通や肌荒れ予防にメリット

納豆に含まれる食物繊維は以下の働きをしてくれます。

・腸管を刺激してぜん動運動を促したり、便のカサを増やしたりすることで排便をサポート

・腸内の善玉菌に働きかけ腸内環境を改善し、便の腐敗を防ぐ

ちなみに、酢にも善玉菌を増やす働きがあります。

善玉菌は、悪玉菌の増殖を抑えて腸の活動を活発にさせる働きをもっています。善玉菌を増やすことで腸内環境が整い、便通が改善されるのです。

また、腸内環境が悪いと腸内で有害物質が発生しやすくなり、血液を介して肌まで届けられ、肌荒れの原因になる場合があります。

納豆に含まれる食物繊維のおかげで腸内環境が改善すると、結果的に肌質の改善も期待できるというわけです。

酢納豆の作り方

酢納豆の作り方は簡単。

納豆1パックに対して、小さじ1杯(5ml)の酢と、付属のタレやしょうゆを適量入れるだけです。

酢の味が気になる場合は半分に減らしてもOK。好みに合わせて酢の量を調節しましょう。

酢の種類は自由

納豆に合わせる酢は、どの酢でもかまいません。好みや気分に合わせて、いろいろ試してみてください。

- 米酢

- 穀物酢

- りんご酢

- 梅酢

- 黒酢

- ワインビネガー など

米酢と黒酢、りんご酢とワインビネガーのように、2種類の酢を合わせて使うのもいいでしょう。

酢納豆を食べるタイミング。朝・昼・夜いつ食べればいい?

いつでもOK! 続けられるタイミングで食べよう

酢納豆は、1回食べたからといって効果を実感できるものではありません。

継続が大事なので、時間やタイミングを固定せず、続けやすいタイミングで食べることを優先しましょう。

※本記事は酢納豆の効果と作り方。ダイエットにいい食べ方は?毎日食べると痩せる?[管理栄養士監修]の一部を再編集したものです。

<Edit:編集部>

食物繊維が多い食べ物一覧

食物繊維が多い食べ物一覧 毎日便が出ると痩せる?便秘だと太る?排便回数とダイエットの関係性

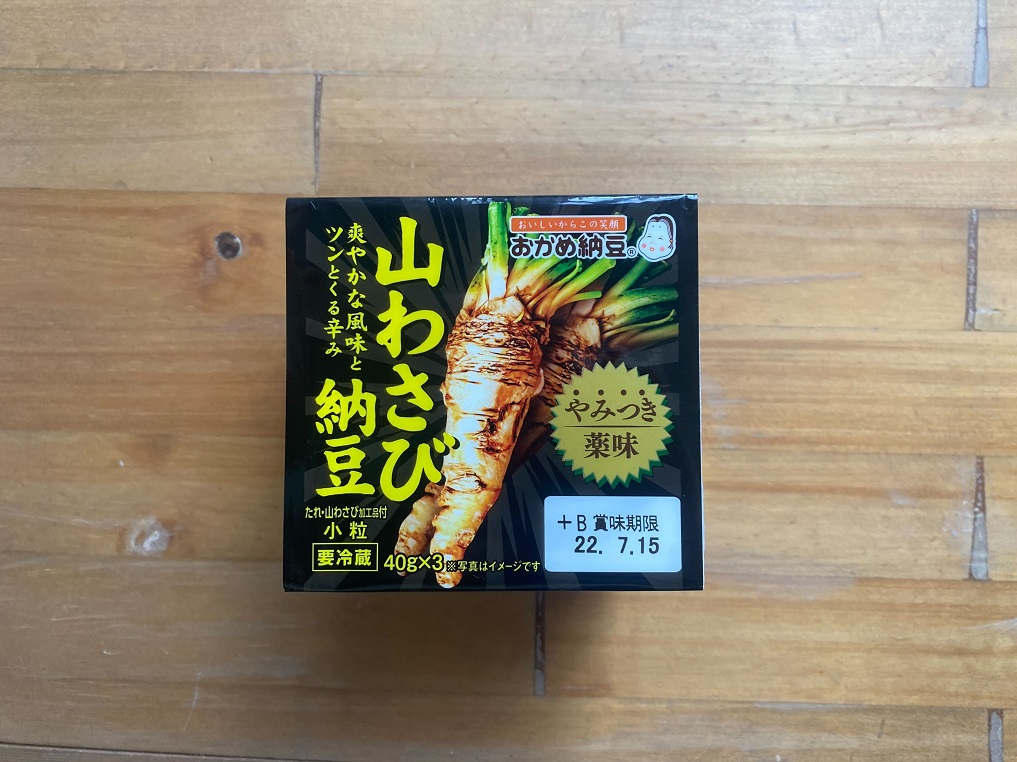

毎日便が出ると痩せる?便秘だと太る?排便回数とダイエットの関係性 【激推し!おすすめ市販納豆】タカノフーズの「山わさび納豆」|編集部の食レポ

【激推し!おすすめ市販納豆】タカノフーズの「山わさび納豆」|編集部の食レポ 酢納豆の効果がなくなるNGな食べ方

酢納豆の効果がなくなるNGな食べ方

![ヨーグルトはダイエットにいい?ダメ?太らない食べ方と選び方、市販のおすすめ3選[管理栄養士]](https://contents.melos.media/wp-content/uploads/2023/10/12162634/23585134_s-240x160.jpg)