懸垂(チンニング)だけで十分?体の変化と限界を専門医に聞いた (2/2)

懸垂で鍛えられる筋肉と得られる変化

懸垂は上半身を中心に、複数の筋肉を同時に鍛えられる効率の良いトレーニングです。自分の体重を使って行うため、初心者でも筋肉にしっかりと刺激が入り、見た目にもわかりやすい変化が現れます。

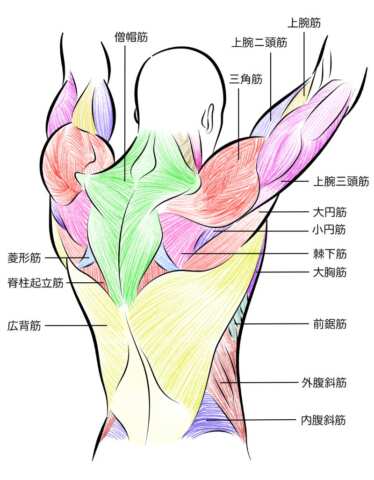

主に鍛えられるのは背中と腕

懸垂では、背中の広背筋を中心に、上腕二頭筋や三角筋後部、僧帽筋、脊柱起立筋といった筋肉が同時に働きます。

背中を広く見せたり、腕を太くしたりといった「細マッチョらしい見た目」に直結しやすい部位が集中的に鍛えられるのが特徴です。

以下に懸垂で鍛えられる主な筋肉と、それによって得られる見た目の変化をまとめました。

| 鍛えられる筋肉 | 主な部位 | 得られる効果 |

| 広背筋 | 背中の両側 | 背中が広くなり、逆三角形のシルエットになる |

| 上腕二頭筋 | 腕の前側 | 力こぶがつき、腕にメリハリが出る |

| 三角筋後部 | 肩の後ろ側 | 肩幅が広がり、肩まわりが立体的になる |

| 僧帽筋 | 肩から背中の上部 | 背中上部に厚みが出て、姿勢も整いやすくなる |

| 脊柱起立筋 | 背骨まわり | 背筋が伸びやすくなり、姿勢改善につながる |

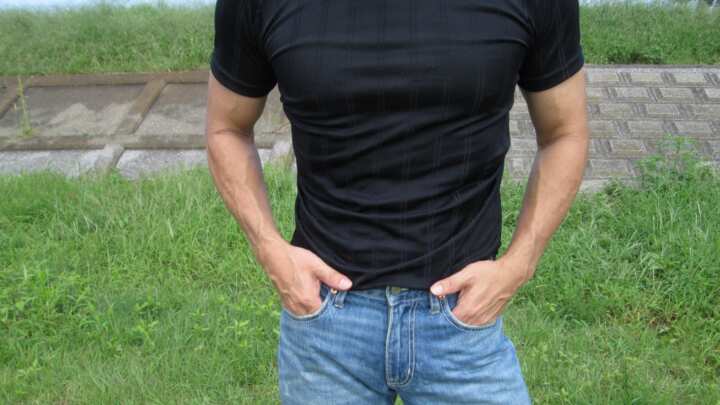

背中が広がることでシルエットが変わる

懸垂を続けていると、肩甲骨まわりの筋肉が活性化して、背中が横に広がるように見えるようになります。

この変化によってウエストが細く見え、上半身の逆三角形シルエットが際立ちます。Tシャツやジャケットを着たときにも、体のラインがはっきり出るようになります。

初心者でも、継続して懸垂を行うことで「見た目の変化」を感じやすい部位です。

腕に厚みが出ることで力強さが増す

懸垂では、腕の前側にある上腕二頭筋にも強い刺激が入ります。体を引き上げる動作では、背中だけでなく腕もかなりの力を使います。

その結果、筋肉がついてくるとTシャツ越しでも腕の形がはっきりと出てきます。腕まわりに厚みが出ると、全体的にたくましい印象に見えやすくなります。

特に細身の体型の方にとっては、腕の変化が「細マッチョらしさ」を感じられるポイントになりやすいです。

姿勢の改善や肩こり予防にも効果的

懸垂で鍛えられる背中の筋肉は、日常の姿勢にも大きく関わります。デスクワークやスマホ操作で前かがみの姿勢が続くと、肩甲骨が外側に開き、姿勢が悪くなりがちです。

懸垂によって肩甲骨まわりが鍛えられると、自然と胸が開き、背筋が伸びやすくなります。その結果、猫背の改善や肩こりの軽減も期待できます。

体を引き締めるだけでなく、日常生活の中で感じている不調の予防にもつながるのが、懸垂の大きな魅力です。

初心者でもできる懸垂の始め方

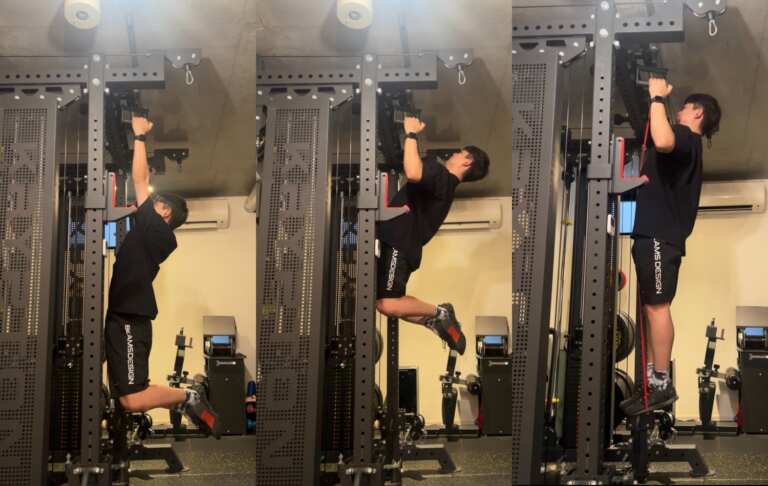

懸垂はハードルの高いトレーニングに見えますが、段階を踏めば誰でも取り組めます。まずは体を支えることからスタートして、少しずつ筋力とフォームを整えていくのがポイントです。

まずは「ぶら下がる」ことから始める

最初の一歩は「ぶら下がることに慣れる」ことです。

いきなり体を引き上げようとすると、腕や背中に力が入らず、フォームが崩れてしまうことがあります。まずはバーにつかまり、10〜20秒間ぶら下がる練習から始めてみましょう。

肩甲骨を下げて、首がすくまないようにするだけでも、体幹や背中の筋肉が刺激されます。

ネガティブ動作で背中を鍛える

懸垂が1回もできない場合は、「下ろす動作」からトレーニングするのが効果的です。

足を台に乗せたり、ジャンプしてあごをバーの上に持っていき、そこからゆっくりと体を下ろす動きを行います。これを「ネガティブ懸垂」と呼び、筋肉に強い刺激を与える方法として知られています。

最初は5秒かけて下ろす動作を3回、週に2〜3回繰り返すだけでも、背中と腕に十分な負荷がかかります。

補助バンドやチューブを使って練習する

自力で懸垂ができるようになるまで、トレーニング用のゴムチューブ(アシストバンド)を使うのもおすすめです。

チューブをバーに引っかけて、足をかけて負荷を軽減することで、フォームを崩さずに動作の練習ができます。徐々にチューブの強度を下げていけば、自力で懸垂ができるようになる過程もスムーズです。

家トレ用に懸垂器具を購入する場合、チューブ付きのモデルや別売りバンドも多数あります。

初心者が意識すべきフォームのコツ

懸垂は回数よりも「フォーム」が大切です。間違った動きでは筋肉に刺激が入らず、肩や肘を痛める原因にもなります。

初心者が意識したいポイントは次の通りです。

- 胸を張って、肩甲骨を下げながら引く

- 肘を真下ではなく、やや斜め後ろに引く

- 反動を使わず、ゆっくりと動作する

- 首をすくめないようにする

まずは1回1回を丁寧に行うことが、筋肉にしっかり効かせるための第一歩です。

最初に目指すべき回数と頻度

最初は1回できるかどうかが目安になります。1回でも正しくできれば十分な負荷がかかるため、週に2〜3回、1〜3セットを目安に継続してみてください。

ネガティブ懸垂やチューブ補助からスタートして、少しずつ「自力1回」に近づけていくことが大切です。成長に応じて、回数よりも「コントロールできる動作」を意識して取り組みましょう。

懸垂だけでは足りない筋トレ要素

懸垂は非常に効果的なトレーニングですが、それだけで細マッチョの体を仕上げるのは難しいです。見た目のバランスや筋肉の連動性を高めるためには、足りない要素を補う必要があります。

下半身の筋肉には刺激が入りにくい

懸垂では、太ももやお尻の筋肉に直接的な刺激が入りません。特に下半身は体積が大きく、全身の印象や代謝にも大きく関わる部位です。上半身だけでなく、下半身にも意識を向けることで全体のバランスが整いやすくなります。

スクワットやランジなどの自重トレーニングは、器具がなくても始めやすく、懸垂との相性も良いです。

胸まわりの筋肉は別で鍛える必要がある

懸垂では大胸筋への刺激が弱いため、胸の厚みを出したい場合は別の種目が必要です。胸の筋肉をしっかりつけると、Tシャツの上からでも上半身のシルエットが変わって見えます。特に細身の体型で厚みがほしい方には重要なポイントです。

腕立て伏せは、大胸筋だけでなく肩や腕にも効かせられるため、懸垂とあわせて取り入れたい基本種目です。

体幹部の筋肉は補助的に使われる程度

懸垂でも体幹はある程度使いますが、それだけで鍛えきるのは難しいです。腹筋や腰まわりの引き締め、姿勢の安定を目指すなら、体幹を狙ったトレーニングを追加するのがおすすめです。

プランクやレッグレイズは、初心者でも取り組みやすく、懸垂のフォーム改善にも役立ちます。

全身を整えるために追加したい種目

懸垂を軸にしながら、最低限の種目を組み合わせることで、よりバランスの取れた体づくりが可能になります。

| 鍛える部位 | 種目 | 得られる効果 |

| 下半身 | スクワット | 太もも・お尻の引き締め、代謝の活性化 |

| 胸・腕前側 | 腕立て伏せ | 胸の厚み、腕の張り感、肩のライン形成 |

| 体幹 | プランク、レッグレイズ | 姿勢改善、腹部の引き締め、懸垂動作の安定感向上 |

これらはどれも自宅で取り組める種目ばかりです。懸垂に少しずつ追加していくことで、無理なく全身を鍛えることができます。

Q&A|懸垂トレーニングに関するよくある疑問

Q1:懸垂は毎日やってもいいですか?

A.筋肉はトレーニング後に休息を取ることで成長します。毎日行うと回復が間に合わず、効果が出にくくなることがあります。週2〜3回を目安に、1日以上の休みを挟みながら続けるのがおすすめです。

Q2:懸垂の効果はどれくらいで出ますか?

A.個人差はありますが、正しいフォームで週2〜3回の頻度を継続すれば、約2〜3ヶ月で背中や腕の変化を実感できるケースが多いです。まずは継続が何より大切です。

Q3:懸垂がきつくて1回もできません…

A.ネガティブ懸垂やチューブを使った補助練習から始めましょう。最初は1回もできなくて当然なので、無理に回数をこなすよりも「正しいフォームで体をコントロールする」ことを優先してください。

Q4:順手と逆手、どちらがいいですか?

A.初心者には順手(オーバーハンド/チンニング)がおすすめです。背中全体にしっかり効かせられるフォームだからです。逆手(アンダーハンド/リバースグリップ)は、腕への刺激が強くなる傾向があります。

Q5:女性が懸垂をしても大丈夫ですか?

A.もちろん大丈夫です。むしろ女性こそ取り入れたい全身運動のひとつです。懸垂は背中や腕、体幹を引き締めるのに効果的で、猫背の改善や美しい姿勢づくりにもつながります。自重トレーニングなので、過度に筋肉が大きくなる心配もありません。

最初は補助バンドや斜め懸垂などから始めて、少しずつ慣れていくのがおすすめです。

監修者プロフィール

なか整形外科京都西院リハビリテーションクリニック

院長 樋口 直彦 先生

帝京大学医学部卒業後、いくつかの病院で勤務し、院長を経験後、2021年1月に医療法人藍整会 なか整形外科の理事長に就任。バレーボールVリーグ「サントリーサンバーズ」のチームドクターも務める。骨折治療をはじめ関節外科、スポーツ整形外科を専門に治療。

帝京大学医学部卒業後、いくつかの病院で勤務し、院長を経験後、2021年1月に医療法人藍整会 なか整形外科の理事長に就任。バレーボールVリーグ「サントリーサンバーズ」のチームドクターも務める。骨折治療をはじめ関節外科、スポーツ整形外科を専門に治療。

<Edit:編集部>

1回でもできたらスゴイ!広背筋にズドンと効く「懸垂トレーニング」

1回でもできたらスゴイ!広背筋にズドンと効く「懸垂トレーニング」

懸垂(チンニング)ができない!やり方のコツは「斜めポーズ」から

懸垂(チンニング)ができない!やり方のコツは「斜めポーズ」から 女子の考える「細マッチョ」とは?理想の体型になる方法をトレーナーが解説

女子の考える「細マッチョ」とは?理想の体型になる方法をトレーナーが解説 懸垂(チンニング)ができない初心者へ!やり方&トレーニングのコツ

懸垂(チンニング)ができない初心者へ!やり方&トレーニングのコツ 懸垂(チンニング)バーの握り方|順手、逆手、広く握る、狭く握る…効果の違いは?

懸垂(チンニング)バーの握り方|順手、逆手、広く握る、狭く握る…効果の違いは? 懸垂(チンニング)のすごい効果とは。5回、10回…毎日やると体にどんな変化が出てくる?

懸垂(チンニング)のすごい効果とは。5回、10回…毎日やると体にどんな変化が出てくる?