医師が語る、「皮下脂肪」と「内臓脂肪」を最速で減らす方法

体につく脂肪には、内臓脂肪や皮下脂肪などいくつかの種類があり、それぞれつき方や落とし方などに違いやコツがあります。では、その特徴や違いとはどのようなものなのでしょうか。

そこで今回は、脂肪の見分け方やチェック方法のほか、皮下脂肪・体脂肪との違い、内臓脂肪がついてしまう原因や体への影響について解説します。

内臓脂肪を減らすには、どんな方法があるのか。また、食事や日常生活で注意したいことやおすすめの運動には、どんなものがあるのか。医療法人社団たいなTAINA渋谷クリニックの循環器内科医師の原田明子先生に解説していただきます。

<このページの内容>

内臓脂肪とは

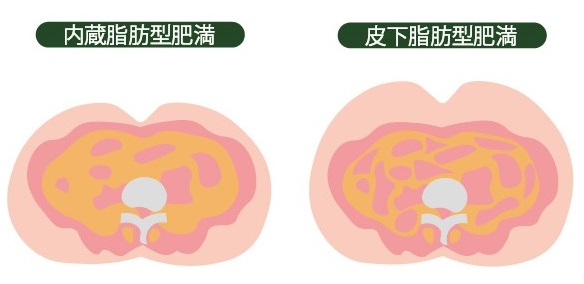

内臓脂肪は内臓周辺に蓄積する脂肪で、とくに胃や腸を覆う膜につくため、お腹まわりを中心に上半身に多く脂肪がつきます。

男性と女性では男性の方につきやすく、短期間で蓄積される一方、減らしやすいことが特徴です。

また、内臓脂肪型肥満に高血圧・高血糖・脂質代謝異常が2つ以上組み合わさると、心臓病や脳卒中などになりやすい病態のメタボリックシンドローム(通称:メタボ)となります。

内臓脂肪が多くても太って見えない場合もある!

しかし、内臓脂肪が蓄積されているのに、見た目には太って見えない“隠れ肥満症”の人もいますので、注意が必要です。

内臓脂肪が増える原因とは

一体、なぜ内臓脂肪が増えてしまうのでしょうか。そのおもな原因には、以下のようなことが要因としてあげられます。

◎摂取エネルギー過多

消費エネルギーより摂取エネルギーが増え、余剰エネルギーが脂肪となり体内に蓄積する。つまり、食べ過ぎや運動不足

◎基礎代謝量の低下

加齢や運動不足などで筋肉量が減少することで基礎代謝量が低下し、摂取エネルギーが消費エネルギーを上回り体内に脂肪が蓄積する

◎睡眠不足

睡眠不足により乱れた体内時計が脂肪を蓄積させるホルモン分泌を促進するとも言われる

◎自律神経の乱れ

ストレスや不規則な生活などで乱れた自律神経が体内の脂肪の燃焼と貯蔵をコントロールする交感神経の働きを低下させ、脂肪がつきやすい体となる

◎過度な飲酒

糖質を多く含むお酒は、エネルギーとして消費されない分が脂肪になりやすく、さらに食欲を高めるホルモンを分泌させるため内臓脂肪を増加させる要因に

内臓脂肪の落とし方

では、上記の要因を踏まえ、内臓脂肪を減らすためにはどうすればよいのでしょうか。

食事のポイント

「内臓脂肪を燃焼させるには基礎代謝を上げることが大事です」と原田先生。基礎代謝はカラダの筋肉が多ければ多いほど上がるため、筋肉を作るたんぱく質を食事から摂ることが必要とも。

また、たんぱく質はエネルギーを燃やすための酵素やホルモンの原材料でもあるとのこと。では、毎日の食事で気を付けたい点は?

「バランスよく3食食べることが大事ですが、3大栄養素の中でも炭水化物や脂質を減らして、内臓脂肪を燃焼させる働きのあるたんぱく質を多くとることをおすすめします。糖質や脂質を排泄しやすくする食物繊維を一緒に摂ると効果的です。またいわし、さんま、サバなどの青魚に含まれる必須脂肪酸であるEPAやDHAはコレステロールや中性脂肪の低下にも効果があります」(原田先生)

食事は腹八分目を目標に、ゆっくり噛んで時間をかけて食べることも、満腹中枢を刺激して少ない量でもお腹が満たされるようになりますと原田先生。

「内臓脂肪を減らすためには、揚げ物などの高カロリーな食品を控え、低カロリーな野菜や豆腐などを積極的にとり、バランスのよいメニューで食べ過ぎないことを意識しましょう」(原田先生)

それでは運動は?

運動のポイント

「30分以上の有酸素運動が脂肪の燃焼に適しています。強度は、ちょっときついと感じる程度がおすすめです。1分間の心拍数で表すと最大心拍数*の40~60%程度の運動が脂肪燃焼によく、速足のウォーキングやジョギング、サイクリング、水泳など続けられるものを選びましょう」(原田先生)

さらに筋力トレーニングもおすすめと、原田先生。「脂肪燃焼を促進させるアディポネクチンはAMPKという酵素を活性化する働きがあります。AMPKはインスリンの働きをよくして、体内の糖質や脂肪やたんぱく質からエネルギーを作り出す働きを持っています。筋力の収縮や、虚血と再灌流によってもAMPKは活性化するため、筋力トレーニングを続けることで脂肪を燃焼しやすい身体を作ることができます」とのこと。

健康維持のためにも、筋トレは必須です!

*最大心拍数(回/分)=220-年齢 または208-0.7×年齢にて算出

たとえばこんなトレーニング。2分でも継続することで内臓脂肪をやっつけることができます。

内臓脂肪対策に活用したいサプリ&お茶

ダイエットをサポートするサプリメントには、「カット系」「燃焼系」「整腸系」の大きく3つに分類されるといわれています。

◎カット系サプリメント

胃腸の中で食べたものを吸着し、消化吸収を遅らせる成分を含んだサプリメント。吸収を緩やかにすることで食事量を減らさなくても太りにくくする効果が期待できる

◎燃焼系サプリメント

体脂肪の分解、代謝を高めて脂肪の燃焼を促進する成分を含んだサプリメント。加齢などによる基礎代謝の低下で痩せにくくなった場合などに効果が期待できる

◎整腸系サプリメント

便秘を解消し、お腹の調子を整える整腸成分を含んだサプリメント。食生活が乱れがちで便秘がちという場合に効果が期待できる

◎トクホのお茶

最後に、ダイエットをサポートするお茶。TVCMなどでよく見る、内臓脂肪を減らすと謳った「トクホのお茶」など、内臓脂肪対策やダイエットサポートなどさまざまな商品が販売されています。

お茶に含まれる成分の中でも「茶カテキン」に、脂肪を燃焼する効果があるといわれています。なので、ダイエットや脂肪燃焼のサポート効果を期待するなら緑茶がおすすめ。

あわただしくストレスフルな日常の中で、急須でゆっくり淹れたお茶を飲んでホッとリラックスすることも、ダイエットや内臓脂肪を減らすために大切なひとときとなるはずです。

皮下脂肪、体脂肪との違い

日頃よく目に耳にする「内臓脂肪」や「皮下脂肪」、「体脂肪」という言葉。これらはすべて脂肪ですが、どんな違いや特徴があるのでしょうか。

皮下脂肪とは

皮下脂肪は皮膚のすぐ下、筋肉との間に蓄積されます。お尻や太ももなど下半身にとくに多くつきますが、二の腕などにもつき、全身につきます。

こちらは女性の方がつきやすく、少しずつじわじわとつき、減らしにくいといった特徴があります。

体脂肪とは

体脂肪とは、体に貯えられた脂肪の総称をいいます。

よく聞く「体脂肪率」は、体重に占める体脂肪の比率を表す数値のことで、男性で25%以上、女性で30%以上になると体脂肪量過剰(厚生労働省)とされています。

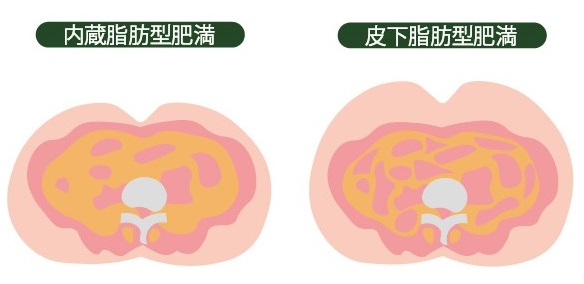

内臓脂肪と皮下脂肪は見分けられる?

内臓脂肪と皮下脂肪では脂肪がつく場所が異なるため、体形の変化や皮膚の感触、表面温度などで見分ける方法があります。自分がどのタイプなのか、チェックしてみましょう。

◎体型でチェック

太ももやお尻など下半身を中心に脂肪がつく「洋ナシ型」体型は、皮下脂肪型肥満。お腹に脂肪がついて大きく膨らんで丸いリンゴのように見える「リンゴ型」体型は、内臓脂肪型肥満。

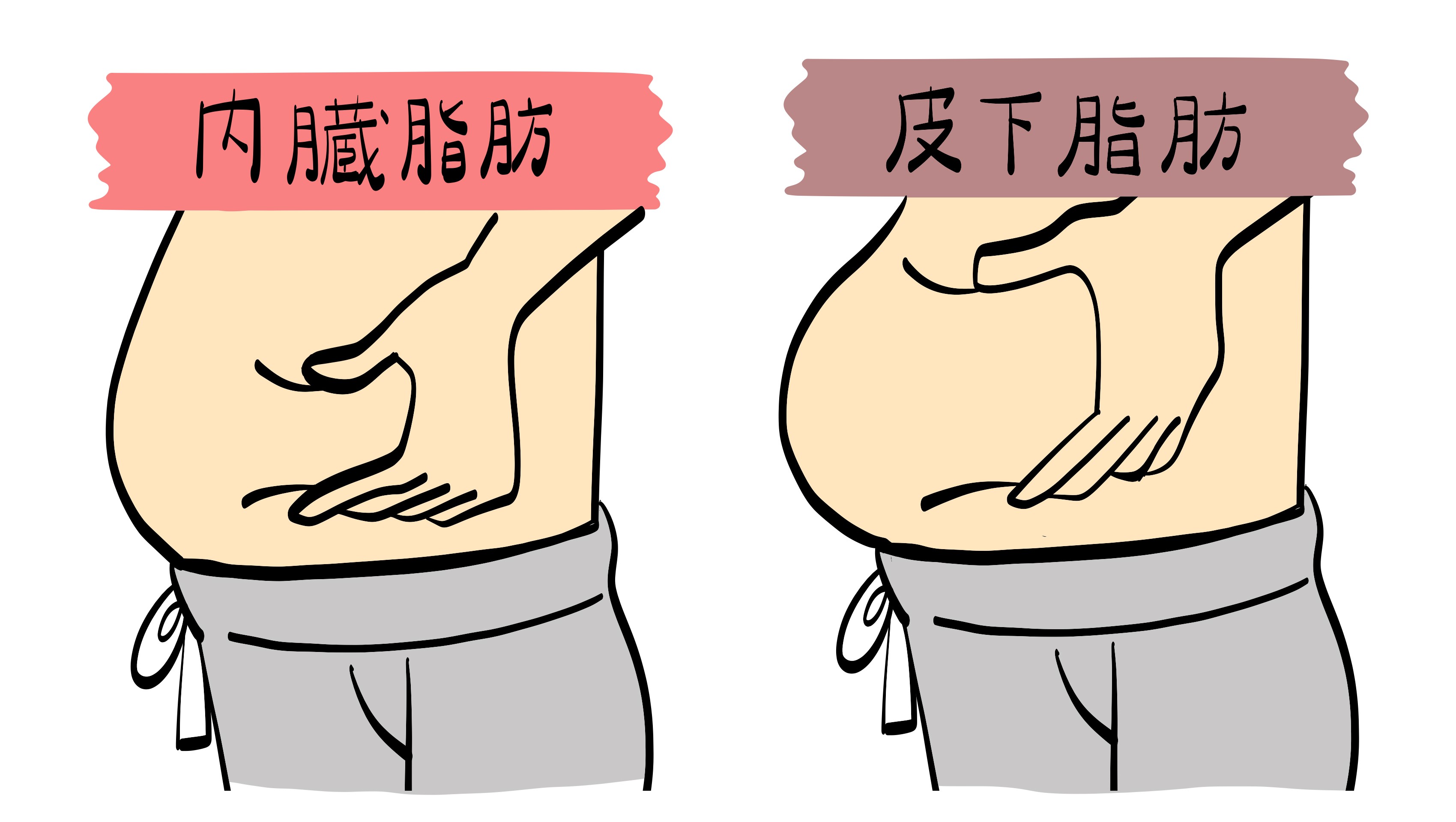

◎皮膚の感触の違いでチェック

皮膚がやわらかく、皮膚の表面からつまめるのが皮下脂肪。皮膚が張っているような感触で、皮膚の表面がつまみづらいのが内臓脂肪。

◎皮膚表面温度でチェック

皮下脂肪は保温の役割を持つため、基本的に触ると温かい。一方、冷えているように感じたら内臓脂肪だと考えられる。

また、簡単な判断方法として、ウエストとヒップのサイズを計り、その比が0.9を超える場合は内臓脂肪型肥満、0.9以下なら皮下脂肪型肥満といわれます。

内臓脂肪はデメリットだけじゃない!?

お腹ポッコリ、リンゴ型肥満を引き起こす内臓脂肪ですが、不必要なものかというと、そうではないようです。「内臓脂肪は内臓を正常な位置に保持し、衝撃から内臓を守る役割を持っています」と、原田先生。

カラダにとって内臓脂肪は、実はなくてはならない存在なのだそうです。そこで、内臓脂肪のメリットとデメリットについて伺いました。

「脂肪燃焼、インスリンの働きの正常化、動脈硬化予防、高血圧予防、心臓の保護などの働きをするアディポネクチンの分泌があります。さらに、食欲を抑えるホルモンで、肥満抑制や体重抑制の役割を持つレプチンの分泌もメリットといえます」(原田先生)

アディポネクチンは脂肪細胞から分泌される善玉ホルモンの一種で、ヒトの健康維持に重要な役割を持つといわれる物質です。では、デメリットについてはどうでしょうか?

「内臓脂肪過多になるとメリットであるアディポネクチンやレプチンの分泌が逆に低下してしまい、体重増加、動脈硬化の促進、血栓を作りやすくなります。また、高血圧、高血糖、血中コレステロールや中性脂肪の増加も引き起こしやすくなります」(原田先生)

内臓脂肪は、少なすぎても多すぎても、そのメリットとデメリットが逆転! 適度に保つことが大切なポイントなのですね。

なお、体脂肪率とは別に、お腹(腹腔内)に蓄積された内臓脂肪がどれくらいのレベルかを示す「内臓脂肪レベル」があります。内臓脂肪レベルは動脈硬化疾患などの生活習慣病にリスクを判断する指標で、脂肪の蓄積状態を推定します。

内臓脂肪レベル年齢別・男女別平均値

|

男性 |

女性 |

||

|

内臓脂肪レベル年齢別平均値 |

20代 |

6 |

3 |

|

30代 |

8 |

4 |

|

|

40代 |

9 |

5 |

|

|

50代 |

10 |

7 |

|

|

60代 |

12 |

6.5 |

|

※判定レベル/1~10:標準、11~14:やや高い、15~18:高い、19~30著しく高い

体脂肪率や体脂肪レベルはあくまでも目安ですが、体組成計で計ることができます。たとえばタニタの体組成計ではほかに筋肉量判定、筋質点数、基礎代謝量、体年齢、推定骨量、皮下脂肪率などの項目があります。

メーカーによって計れる項目に違いはありますが、こういった機器を利用してチェックするのもひとつの方法です。

[監修者プロフィール]

原田明子(はらだ・あきこ)

医学博士・日本循環器学会専門医。2007年、台湾へ留学し中国医薬大学卒業後、台湾中医師免許を取得。2012年明クリニック院長、2021年より医療法人社団たいなTAINA渋谷クリニックにて内科、漢方内科、鍼灸治療に従事。

Text:京澤洋子(アート・サプライ)

続いて皮下脂肪を徹底解説!

皮下脂肪は「体を守るエネルギーの貯蔵庫」ともいわれ、健康のためには一定量必要ですが、過剰になると見た目や体調に悪影響を及ぼします。

特にお腹や太ももまわりにつきやすく、落とすのは一筋縄ではいきません。

ディオクリニック理事長/統括医師 藤井崇博先生監修のもと、皮下脂肪が落ちにくい理由をはじめ、早く落とすコツなどを解説します。

皮下脂肪とは

皮下脂肪は皮膚のすぐ下、筋肉との間に蓄積されます。お尻や太ももなど下半身にとくに多くつきますが、二の腕などにもつき、全身につきます。

こちらは女性の方がつきやすく、少しずつじわじわとつき、減らしにくいといった特徴があります。

皮下脂肪と内臓脂肪、何が違う?

皮下脂肪と内臓脂肪は、脂肪が蓄積する場所が異なります。

- 皮下脂肪:体の表面に近い部分に位置する。外見や体温調節に影響する

- 内臓脂肪:内蔵器官の周りに位置する。代謝や健康に関与することが多い

見た目・健康を考えた場合、どちらの脂肪も多すぎ・少なすぎには注意が必要です。

まずは皮下脂肪を落とすべきかチェック!

皮下脂肪を落とすべきか確認するために、まずは以下のことを実践してみてください。

お腹の脂肪をしっかりとつまめる

ある程度、皮下脂肪があると判断できますので、皮下脂肪を落としてあげましょう。

お腹の脂肪があまりつまめない

皮下脂肪は少ないと判断できます。体重や体脂肪率などを考慮した上で、健康的なボディメイクを行うと良いでしょう。

皮下脂肪のみを測定するのは難しい

皮下脂肪のみを、家庭用の体組成計で測定することは困難です。体組成計だと、皮下脂肪と内蔵脂肪が合わさった数値を体脂肪としてまとめて測定するからです。

皮下脂肪がつく原因はコレ!

皮下脂肪がつく原因としては、以下のことが考えられます。

- カロリーや糖質の過剰摂取

- 運動不足による消費カロリー量の減少

ひとつずつ詳しく解説します。

原因1 カロリーや糖質の過剰摂取

- 食事で摂取するカロリーが、消費するカロリーよりも多い場合

- 過剰な糖質(糖分や炭水化物)を摂取した場合

余ったエネルギーは、脂肪として蓄積されます。特に、高カロリーで栄養価の低い食品・加工食品・スナック菓子などがこれに該当します。

▼脂肪になりやすい食べ物の一例

| 高カロリー&栄養価が低い | ファーストフード、砂糖が多く含まれている清涼飲料水、インスタント食品、菓子パン |

| 加工食品 | ソーセージ、冷凍食品、レトルト食品、シリアル |

| スナック菓子 | ポテトチップス、ポップコーン |

原因2 運動不足

運動不足だと、体がエネルギーを消費する機会が減ってしまいます。そのため、余ったエネルギーが脂肪として蓄積し、皮下脂肪が増えてしまいます。

運動は、基礎代謝を上げて脂肪の燃焼を助けるだけではなく、血糖値改善・ストレス解消・ガンや骨粗しょう症などの予防といった効果もあります。

健康を考える上でも、運動習慣をつけることは非常に大切です。

皮下脂肪が多いとどんなデメリットがある?

皮下脂肪が多いと、見た目だけではなく健康にも問題を与える可能性が考えられます。具体的には、以下の危険性があると言われています。

- 心臓病や脳卒中などの心血管疾患リスクの増加

- 糖尿病リスクの増加

- ガンの発症リスクの増加

- 睡眠時無呼吸症候群などが起こる可能性がある

- 関節痛や関節炎のリスクの増加 など

というわけで、余分な皮下脂肪は落とすのが健康的。効率のいい落とし方を見ていきましょう。

皮下脂肪の落とし方! 食事と運動はマスト

皮下脂肪を落とすためには、摂取カロリーを減らして消費カロリーを増やす必要があります。そのため、「食事内容の変更」「運動」を行うと良いでしょう。

女性の皮下脂肪の落とし方は?

皮下脂肪の落とし方に、男女差はありません。そのため、女性も「食事内容の変更」「運動」を行いましょう。

ホルモンバランスの影響で、女性の方が皮下脂肪が蓄積しやすいです。女性で皮下脂肪が気になる人は、地道に脂肪燃焼を目指しましょう。

皮下脂肪を落とす食事方法

「摂取カロリー<消費カロリー」になるよう、カロリー制限を行いましょう。

過度な食事制限をすると、リバウンドしやすい体になってしまいます。摂取カロリーだけを気にした過度な食事制限は行わず、バランス良く栄養を摂りながら、筋肉を減らさないよう運動も取り入れて健康的なダイエットを行いましょう。

基本的には、以下の食事を心がけて、お酒はなるべく控えるようにしましょう。

- 低炭水化物

- 低脂質

- 高タンパク

▼おすすめの食材例

| 低炭水化物 | そば、ライ麦パン、玄米、さつまいもなど |

| 低脂質 | 野菜類、果物類、脂の少ない肉や魚など |

| 高タンパク | 卵、肉類、魚類、大豆製品、乳製品など |

皮下脂肪を落とす筋トレ

基礎代謝量が多いほど、効率良く皮下脂肪を落とせます。そのため、筋トレで筋肉量を増やして、基礎代謝をアップさせましょう。

初心者でも自宅で取り組みやすい筋トレをご紹介します。

スクワット

1.足を腰幅に開き、つま先は膝と同じ向きにする

2.お尻を後ろへ突き出すように、股関節から折り曲げる

3.太ももが床と平行になるまで下ろしたら、ゆっくりと元の姿勢に戻る

| 実施回数 | 15回×3セット |

| 鍛えられる部位 | ・大臀筋 ・大腿四頭筋(太ももの前側) ・ヒラメ筋(ふくらはぎ) ・脊柱起立筋背中(背中) |

クランチ

1.仰向けに寝転がり、手を頭の後ろにセットし、膝を軽く曲げる

2.上半身を丸めながら起こす

3.腹筋を意識しながらゆっくりと戻していく

| 実施回数 | 15回×3セット |

| 鍛えられる部位 | ・腹直筋 など |

皮下脂肪を落とす有酸素運動

有酸素運動は、脂肪燃焼に効果的です。食事の改善と筋トレの継続をメインにしつつ、余裕があれば有酸素運動を取り入れてみましょう。継続しやすいおすすめの有酸素運動をご紹介します。

ランニングステップ

1.肩幅に足を開き軽く膝を曲げて、かかとを少し浮かせて腰を落とす

2.細かく素早く地団駄を踏む

3.この動きを繰り返す

| 実施回数 | 30秒×3セット |

バーピー

1.足を軽く開いて立つ

2.両手を地面につけてしゃがみ、両足を後ろに伸ばす

3.伸ばした足を元の位置に戻して、しゃがんだ状態になる

4.膝を伸ばしてジャンプし、両手は上げて手を合わせる

| 実施回数 | 20秒×6セット |

皮下脂肪はどれくらいの期間で落ちる?

個人差がありますが、3〜6ヶ月程度で皮下脂肪が落ちてくるでしょう。

基本的に、減量をすると内臓脂肪から落ちて、腕やふくらはぎなど手足の皮下脂肪、最後に腰やお腹周りの皮下脂肪が落ちていきます。

なぜ? 皮下脂肪が全然落ちない! 考えられる原因

ダイエットをしても皮下脂肪が全然落ちない原因として、以下が考えられます。

原因1 遺伝的要因

皮下脂肪の減少・蓄積は、遺伝的な影響を受けることがあります。

具体的には、遺伝子によって、脂肪細胞のサイズには個人差があります。そのため、ダイエットの結果に影響を及ぼすことがあるのです。

原因2 ホルモンの影響

脂肪の蓄積や分解には、複数のホルモンが影響を及ぼすことがあります。例えば、レプチン・コルチゾール・エストロゲン・プロゲステロンなどです。

特に女性の場合、月経周期や更年期などによってホルモンバランスが変動しやすいため、ダイエットをしても皮下脂肪が減りにくいということがあるでしょう。

原因3 脂肪が落ちづらい部位がある

部位によって、脂肪の蓄積や減少の傾向が異なることがあります。そのため、ダイエットをしても特定の部位の皮下脂肪が減っていないと思うことがあるのでしょう。

皮下脂肪が減りにくい部位は以下などです。

- お腹

- 太もも

- お尻

- 二の腕(特に上腕の裏側)

これらの部位の筋肉は、普段の生活で使われることが少ないため皮下脂肪が減りづらいと考えられます。

監修者プロフィール

ディオクリニック

理事長/統括医師 藤井崇博先生

専門領域は循環器内科。2021年までの約10年間大学病院、関連病院で臨床、研究、教育に従事。現在も循環器疾患を含め、内科外来での診療を継続している。SNSやその他コラムなどでの、健康に有益な情報の発信にも力を入れている。

専門領域は循環器内科。2021年までの約10年間大学病院、関連病院で臨床、研究、教育に従事。現在も循環器疾患を含め、内科外来での診療を継続している。SNSやその他コラムなどでの、健康に有益な情報の発信にも力を入れている。

<Text:編集部>