フィットネス

2025年4月15日

筋トレの王道「スクワット」の効果とやり方|正しい姿勢、フォームの種類、回数 (1/3)

自重筋トレ「スクワット」。簡単に見えますが、実は奥深いメニュー。

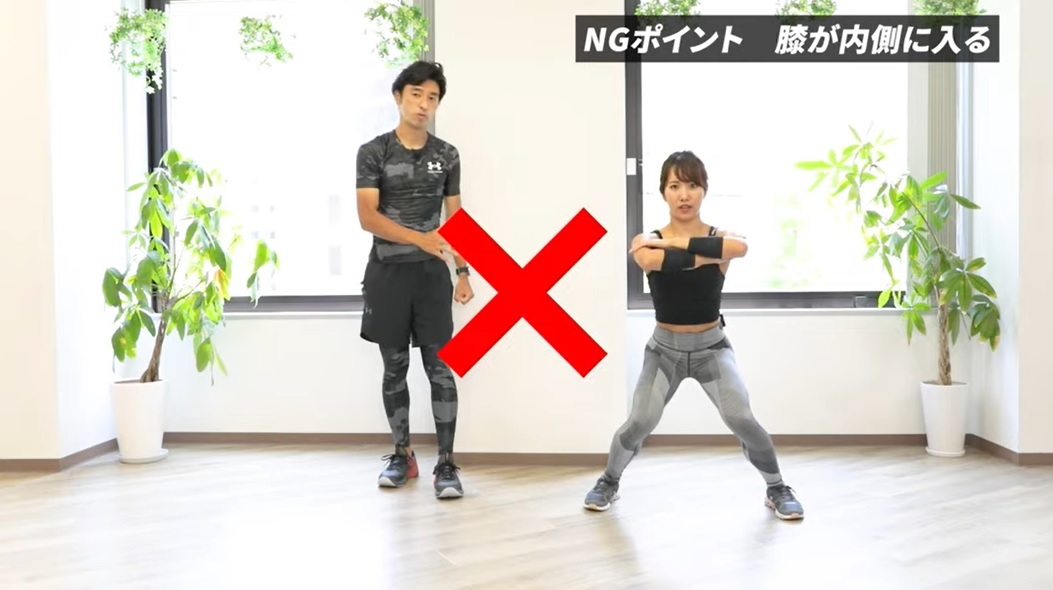

正しい仕方で行わないと、腰痛や膝の痛みの原因になるほか、意図しない場所を鍛えてしまいがち。

今回は、スクワットの種類と効果、正しい姿勢フォーム、回数のほか、負荷設定など解説していきます。

スクワットの効果とは

大きな筋肉が鍛えられ、効率よく筋力アップできる

スクワットはおもに、下半身を鍛えるフリーウエイトトレーニングです。 “筋肉BIG4”と呼ばれる大きな筋肉(胸・背中・腹筋・太もも)が鍛えられるため、効率よく筋力アップを狙うことができます。

筋力が増えると基礎代謝も上がるため、食べても太りにくくなる、日常の消費カロリーが増えるなど、ダイエットにもうれしい効果が期待できます。

下半身の柔軟性を高める

下半身の柔軟性と安定性、足の筋力も身につくため、ランニングをする人にもおすすめです。

ケガ予防として、運動前の動的ストレッチに取り入れるアスリートも少なくありません。

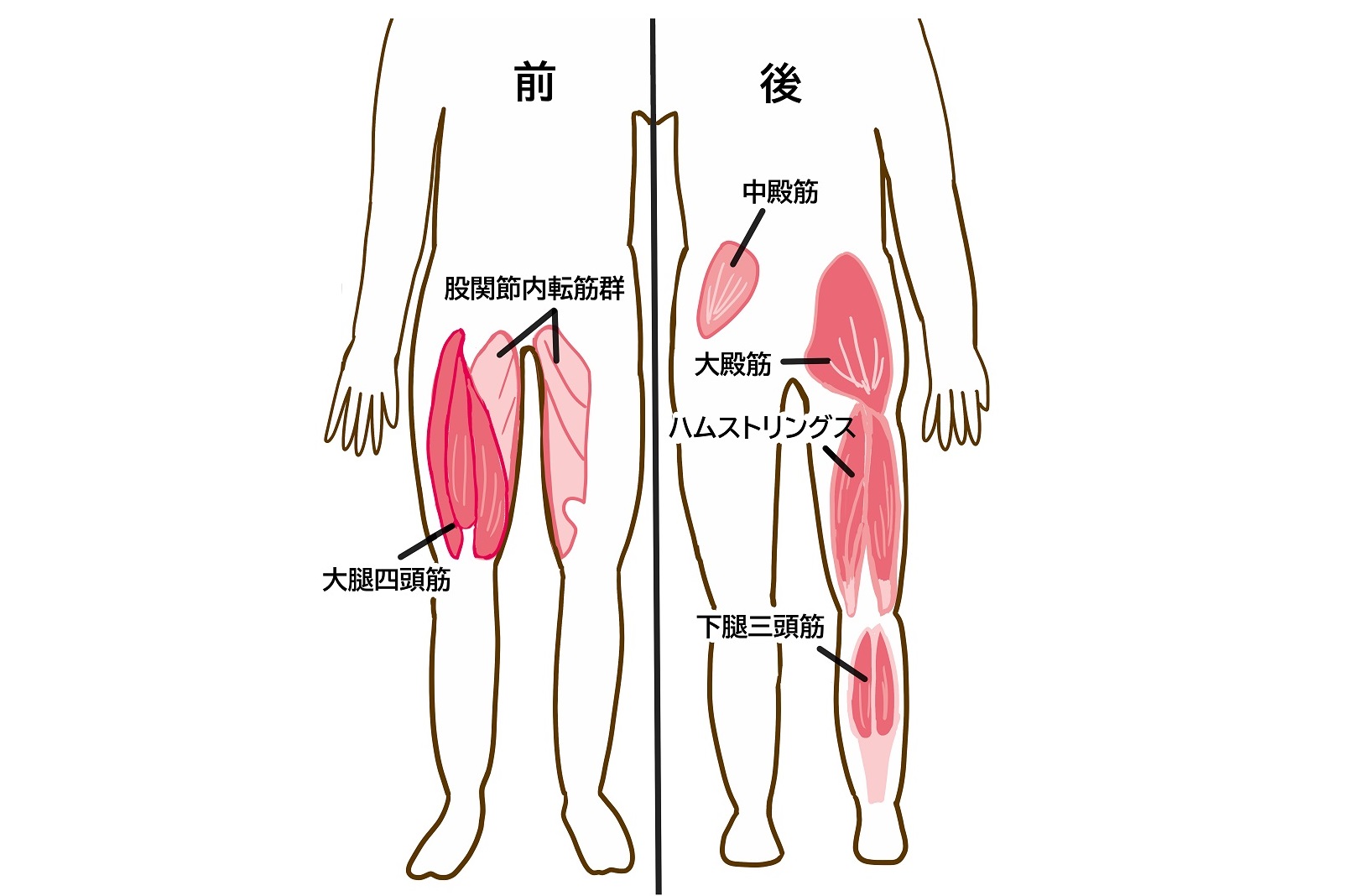

スクワットはどこに効く? 鍛えられる筋肉部位

スクワットでは、おもに以下を鍛えることができます。

- お尻(大臀筋)

- 太ももの前側(大腿四頭筋)

- 太ももの裏(ハムストリングス)

- ふくらはぎ(ひふく筋・ヒラメ筋)

- 背中(脊柱起立筋)

スクワットの正しいフォームとやり方

まずは、一般的なスクワット「ノーマルスクワット」から解説します。

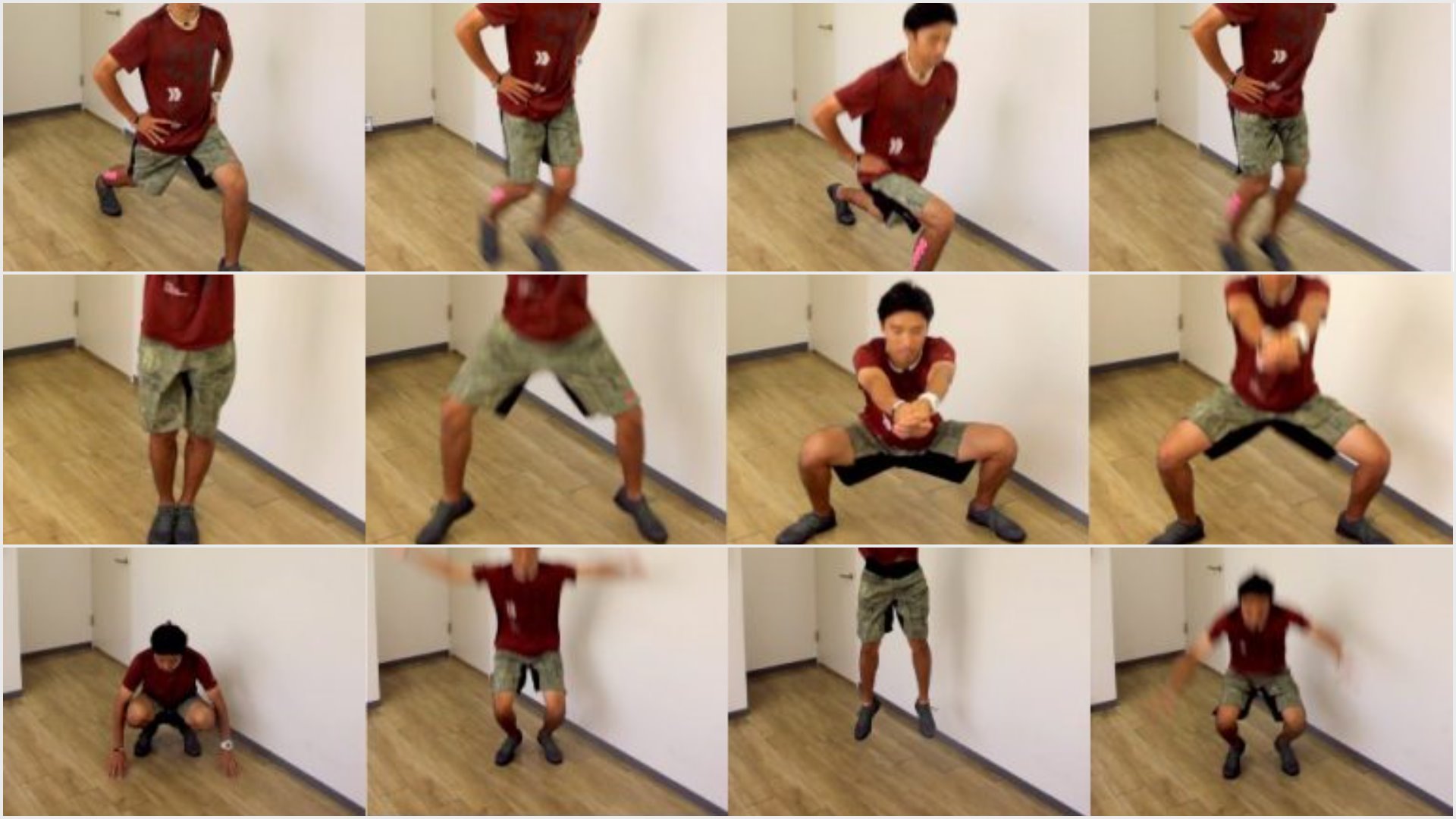

ノーマルスクワットのやり方

- 足を腰幅に開き、つま先は膝と同じ向きにする

- お尻を後ろへ突き出すように、股関節から折り曲げる

- 太ももが床と平行になるまで下ろしたら、ゆっくりと元の姿勢に戻る

肩甲骨を寄せて下げ、自然な背筋を保ちます。膝がつま先よりも前に出ないよう注意!

マラソンランナーも「筋トレ」をやるべき理由とは。高重量×低回数トレーニングで効果的に筋肉をつける

マラソンランナーも「筋トレ」をやるべき理由とは。高重量×低回数トレーニングで効果的に筋肉をつける

スクワットをすると腰が痛い!なぜ腰にくる?原因と対処法[重症膝痛専門整体師監修]

スクワットをすると腰が痛い!なぜ腰にくる?原因と対処法[重症膝痛専門整体師監修]