お米はダイエット向きか、否か。白米の糖質とカロリー、効果的な食べ方を探る[栄養士監修] (1/3)

古来より日本人は、米を主食としてきました。どんなに食が多様化しようとも、それは変わりません。しかし、糖質制限ダイエットのブーム以来、“瘦せるためには糖質を多く含む白米は避けるべき”と思われています。果たして、本当にそうなのでしょうか?

そこで今回は、白米に多方面からアプローチし、ダイエットへの正しい活用法を探ります。白米についてのさまざまなギモンを、Japanマラソンクラブでマラソンインストラクターとして走り方の指導や食事指導にあたる管理栄養士の深野裕子さんに解説していただきます。

そもそも白米って? 意外と知らない白米のこと

日本人は、いつから白米を食べていたのでしょうか? 約3000年前の縄文時代に大陸から伝わった稲作が、本格的に米が主食となったのは弥生時代からといわれています。さらに白米が食べられるようになったのは、そのずっとあとの奈良時代になってから。しかし、白米(しらげのよね)を食べていたのは貴族のみで、庶民は黒米やアワ、ヒエなどを食べていました。

そして江戸時代になってようやく、庶民でも白米が食べられるようになりました。ただし、それは江戸などの都市部限定で、農村部では玄米に近い分付き米に雑穀などを混ぜて食べていました。その後、誰もが白米を口にできるようになったのは、明治になってからのことでした。

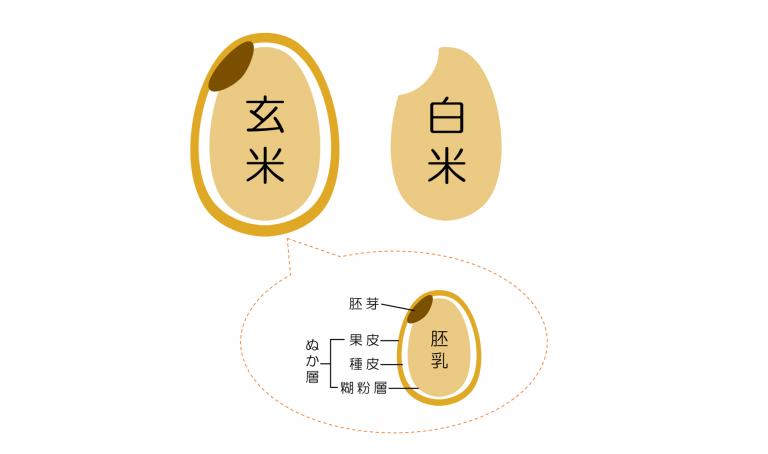

白米は、玄米から糠(ぬか)と胚芽(はいが)を取り除き、胚乳(はいにゅう)のみにしたお米のことで、この工程を精米といい、「精米」「精白米」「銀シャリ」とも呼ばれます。

銀シャリは、炊きあがったお米が銀色に輝いて見えるから、ツヤツヤで真っ白な様が仏様の尊い遺骨「仏舎利」に似ているからなど、その由来には諸説あります。

さて、スーパーのお米コーナーに行くと白米のほかにも、玄米や発芽玄米、胚芽米、雑穀米やもち米など、実にさまざまな種類のお米が売られています。

◎白米

「うるち米」とも呼ばれ、精米された米のこと

◎玄米

稲の実(籾)から籾殻だけを外し米ぬかや胚芽はそのまま残った状態のもの

◎発芽玄米

玄米をわずかに発芽させたもの。玄米特有のボソボソとした食感が軽減され食べやすい

◎胚芽米

玄米から糖層(ぬか層)を取り除き、胚芽部分が8割以上残るように精米した米のこと

◎雑穀米

白米に玄米・アワ・キビ・もち麦・キヌア・アマランサスなどを加えたもの。雑穀とは米、小麦、トウモロコシの主要穀類以外の穀類のことを指す

◎もち米

お餅やお赤飯、おこわなどに使われる米で、真っ白で不透明な丸みを帯びた形状が特徴

なお、お米には「新米」「古米」といった呼び名もあります。新米とは、その年の秋(8~10月)に収穫され、年を超えるまで(12月31日)のお米のことをいいます。年を超えた(1月1日以降)は、古米となります。

白米に含まれる栄養と働きとは

以下は、ごはんお茶碗1杯(150g)に含まれる栄養と働きです。

| 栄養素 | 含有量 | 主な働き |

| エネルギー | 234kcal | 体を動かすためのエネルギー |

| 炭水化物 | 55.7g | 体を動かすためのエネルギー源 |

| たんぱく質 | 3.8g | 筋肉や骨、血液など体の材料 |

| 食物繊維 | 2.3g | 便のカサを増し腸内環境を整える |

| 脂質 | 0.5g | エネルギー源。ホルモンや細胞膜の材料 |

| マグネシウム | 11mg | 骨を形成、体内の代謝を助ける |

| カルシウム | 5mg | 骨や歯を作る。筋肉の正常な収縮を保つ |

| 亜鉛 | 0.9mg | 代謝や細胞形成に必須。酵素を活性化 |

| 鉄 | 0.2mg | ヘモグロビンの材料。酸素を運び二酸化炭素を回収 |

| ビタミンB1 | 0.03mg | 糖質の代謝に必須。疲労回復を助ける |

※文部科学省「八訂日本食品標準成分表」をもとに作成

白米は実はダイエット食だった⁉

さて、ここで本題。白米はダイエット向きの食べ物なのか、否か? 以下は、各種主食の1食たりのエネルギー、炭水化物、たんぱく質、脂質の含有量です。注目は、精白米の脂質の低さ。

| 1食あたりの目安量 | エネルギー(kcal) | 炭水化物(g) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |

| ごはん1膳<精白米(めし)150g> | 234 | 55.7 | 3.8 | 0.5 |

| ごはん1膳<玄米(めし)150g> | 228 | 53.4 | 4.2 | 1.5 |

| 食パン1枚<(6枚切り)60g> | 149 | 27.8 | 5.3 | 2.5 |

| クロワッサン1個<40g> | 162 | 20.6 | 2.6 | 8.2 |

| パスタ1食<乾100g> | 347 | 73.1 | 12.9 | 1.8 |

※文部科学省「八訂日本食品標準成分表」をもとに監修者作成

「白米は主食の中でも脂質が少ないので、パンやパスタなどを選ぶなら白米を選んだほうが脂質を低く抑えることができます」と深野さん。

また、パンやパスタなどの「粉食」よりも、「粒食」の白米は比較的ゆっくり消化されるので腹持ちがよいとのこと。満腹感が持続し、間食が減るのでダイエットに向いているといえそうです。

さらに深野さんは、「白米として摂取するなら炊き立てのホカホカごはんよりも冷めしや、おにぎりのほうがダイエットには向いている」とも。その理由は、冷めたごはんに多く含まれるレジスタントスターチ(難消化性でんぷん)にあります。

通常、でんぷんは小腸で消化されるが、レジスタントスターチはあまり消化されることなく大腸まで届き、食物繊維と同様の働きをします。

「瘦せ成分」「ハイパー食物繊維」とも呼ばれ、近年、そのダイエット効果が注目される成分です。

◎腸内環境を整える:便のカサを増し、便通をよくする。腸内細菌のエサになり有用菌の増殖を促す

◎血糖値の上昇をゆるやかにする:脂肪の合成を抑える

◎脂肪の蓄積を抑える:余分な脂質を吸着して排泄する

一般に常温で1時間程度冷ますとよいとされ、おにぎりにしたり、お弁当のごはんを温めずに食べれば、白米はダイエット向きといえます。さらに白米には、太りやすい食べ方と瘦せやすい食べ方があります。

次:太りやすい食べ方と瘦せやすい食べ方