「筋肉痛の時に筋トレを続ける」は逆効果!治りかけならいい?痛みが少し残ってるときのトレーニング方法も[トレーナー監修]

運動後にやってくる「筋肉痛」。筋トレに励み、筋肉痛がない日は無いという人もいるかもしれませんね。でも、筋肉痛の時って筋トレをしても問題はないのでしょうか?

今回は筋肉痛について解説し、筋肉痛が出たときの筋トレの方法をアドバイス。

解説は、プロアスリートやアーティスト、オリンピック候補選手などのトレーニング指導やコンディショニング管理を担当する、日本トレーニング指導者協会(JATI-ATI)認定トレーナー・和田拓巳さんです。

<このページの内容>

筋肉痛の正体とは。痛みの原因を探る

そもそも筋肉痛とは何なのでしょうか。まずは、筋肉痛の正体について学んでみましょう。

筋肉痛とは。筋肉痛は「ケガ(即発性筋痛)」とは異なる

筋肉痛は、ケガをしているから? と勘違いしている人もいるかもしれませんね。しかし、ケガであれば運動中すぐに痛みが出るはずです。

皆さんが想像する筋肉痛は、運動の翌日などに遅れてくる痛みのことではないでしょうか。このように遅れて出てくる痛みを、「遅発性筋肉痛:Delayed-onset muscle soreness(DOMS)」と呼びます。

遅発性筋肉痛は、筋肉が外部からの刺激を受けてから12時間~48時間程度経過してから起こる筋肉の痛みであり、ケガ(即発性筋痛)とは異なります。

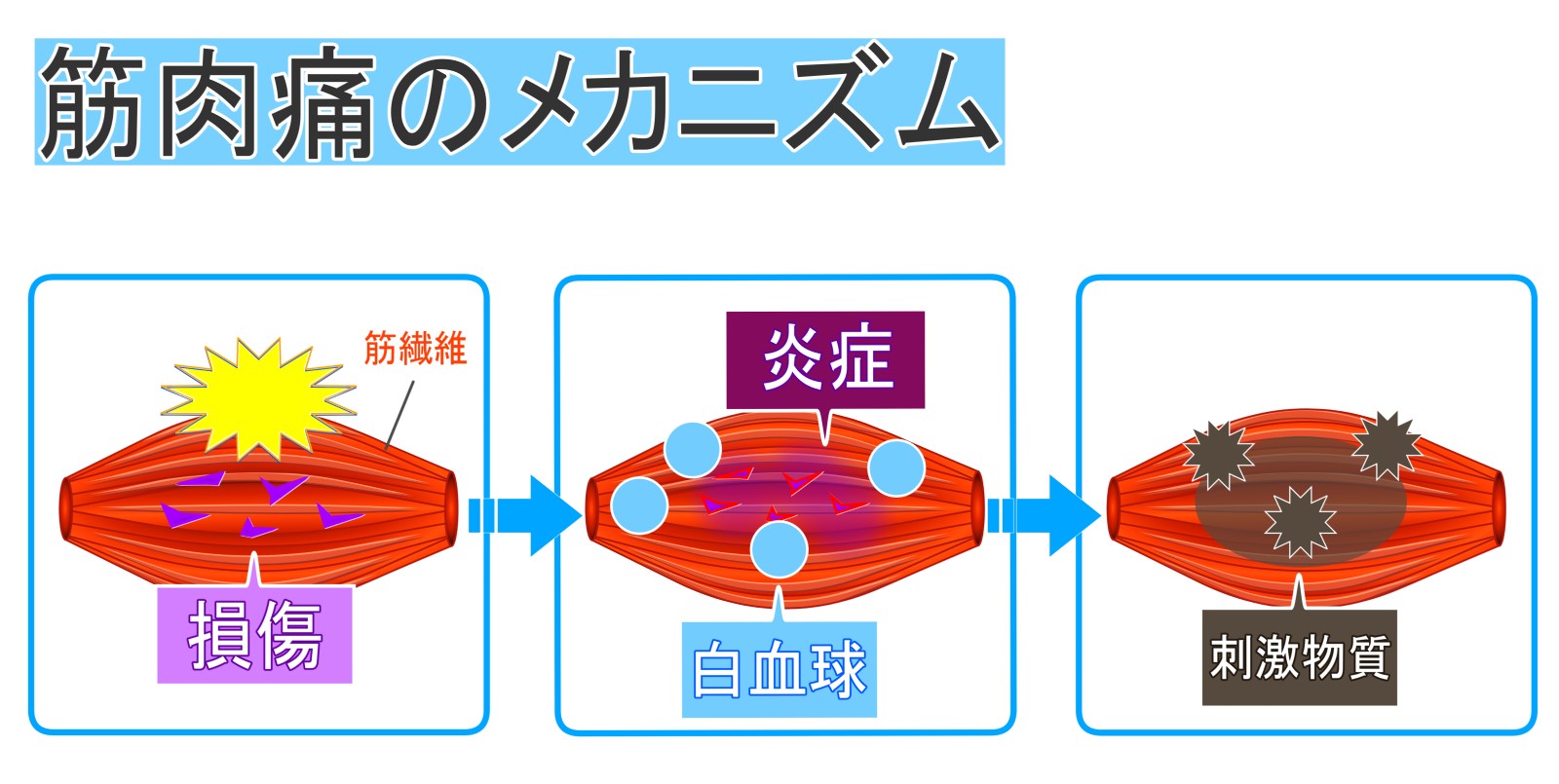

筋肉痛の原因は「筋線維の炎症による痛み」

筋肉を増やし大きくするために、筋トレなどで筋肉に負荷をかけると、筋肉を構成する筋線維に微弱な損傷が起き、炎症が起こります。

この炎症が起こることで、痛みを引き起こす物質が分泌されます。これが筋肉痛の正体です。

筋線維が損傷してから炎症が広がるまでには時間がかかります。そのため、運動後から時間がたってから痛みが現れてくるのです。

筋肉痛の時に筋トレしても大丈夫?

トレーニングは、定期的に行わなければ効果は現れにくくなってしまいます。しかし、次の筋トレのタイミングでも筋肉痛が残っているということもあるでしょう。

そんな時は筋トレをしてもいいのでしょうか?

筋肉痛のまま筋トレをすると逆効果!?

結論から言えば、筋肉痛時に筋トレをすることはNGです。筋肉痛のまま筋トレをしても良いことはありません。

筋肉痛時のトレーニングには、以下のデメリットがあります。

●痛みで力を出しにくい

筋肉痛のときにトレーニングを行っても、痛みによって力を出せなくなります。その結果、いつもよりも少ない重量(負荷)でしか筋トレを行うことができなくなってしまいます。

筋肉を追い込むことも難しくなるでしょう。

●動かしにくい

筋肉痛により、痛みだけでなく、関節可動域の制限も起こります。筋肉の張りによって、いつもよりも体の動く範囲が狭まってしまうのです。

筋トレで効果を出すには、関節を最大限に動かすことが必須。力の発揮制限同様、筋肉への刺激が少なくなってしまいます。

●オーバーワークになる

筋肉痛のまま無理をして筋トレをすると、使い過ぎによるオーバーワークが起こる可能性もあります。

筋肉が回復しないうちに負荷がかかることで、どんどん疲労が蓄積し、ケガを引き起こしたり、効果が低下してしまうのです。

上記の理由から、トレーニング全体の質が低下してしまうため、筋肉痛時の筋トレは避け、しっかり筋肉を休ませた方が効果は高いといえるでしょう。

トレーナーが提案! 筋肉痛の時の筋トレ方法

筋肉痛が回復しないことによって、次のトレーニングができない……という人もいるかもしれません。そんな時は、トレーニングの組み方を変えてみましょう。

和田トレーナーの提案は次の通りです。

和田トレーナーの提案

仮に週に2回筋トレをするとします。

1回のトレーニングで全身を鍛えてしまうと、筋肉痛が起こった場合、筋肉痛が回復するまで次のトレーニングを行うことができません。

しかし、1回のトレーニングを「上半身」「下半身」と分割することによって、筋肉痛の回復を待つことなく次のトレーニングを実施することが可能です。

できるだけ頻度を多くトレーニングしたいという人は、「胸」「背中」「肩」「腕」「脚」など、トレーニングする部位を分割して上手くプログラムを立て、筋肉痛が起こっていない部位を鍛えるようにするとよいでしょう。

治りかけの時なら筋トレしていい?

筋肉痛が強く出ている時の筋トレはNGですが、筋肉痛の治りかけの時の筋トレは、絶対にNGというわけではありません。

確かに筋力や可動域は完全に回復しているわけではありません。しかし、筋肉痛は軽く動かすことによって早く解消することができます。

治りかけの際に筋トレをする場合、ごく軽い負荷で筋肉痛が出ているところをトレーニングすると、筋肉痛の回復を促すことにつながります。

筋肉痛にならないと筋トレ効果がない?

運動や筋トレに慣れてくると、筋肉痛が気持ちよく感じるようになる人も多いようです。

私自身もそうですが、筋トレした翌日が筋肉痛だと、前の日はしっかり鍛えることができた! と満足できますし、筋肉痛が出ないと鍛え足りなかったかな……とちょっとガッカリすることもあります。

ここで疑問が出てきます。筋肉痛が出ないのは、効果が低かったからなのでしょうか? そんな疑問を解説していきましょう。

筋トレの効果と筋肉痛は関係ない

トレーニングの成果と、筋肉痛には関連はありません。強い筋肉痛が出たから効果が高い、筋肉痛が出ないから効果がない、というわけではないのです。

その理由は以下の通りです。

●トレーニングの種類や、やり方によるもの

筋肉痛の出方は、トレーニングのやり方によって変わってくる場合があります。

筋肉痛が出やすいのは、筋肉が引き伸ばされながら力を発揮した場合です。このことを「伸張性筋収縮(エキセントリック・コントラクション)」といいます。

ベンチプレスやバーベルカールでいえば、バーベルを下ろす局面のような、ブレーキをかけながら力を発揮している場面のことを指します。

日常生活では、階段を下りる、坂道を下る、ダッシュ時にストップする、急に方向を変える、などが伸張性筋収縮になります。

このように筋肉が縮みながら力を発揮する(バーベルを上げるなど)場面だけでなく、伸縮性筋収縮をしっかり意識してトレーニングしているかどうかで筋肉痛の出方が変わるのです。

●運動の負荷によるもの

運動の負荷が高ければ筋肉痛は現れやすく、運動の負荷が低ければ筋肉痛は起きにくくなります。

「高負荷×低回数」のほうが、「低負荷×高回数」よりも筋肉痛は出やすいですし、ダッシュやジャンプなど一瞬で大きな力を発揮するサッカー、バスケットボールなどの競技は、筋肉痛が早く起きやすくなります。

一方、ランニングや水泳などの持久的なスポーツでは、一度に発揮する力は大きくないため、筋肉痛が出にくくなります。

ただ、ランニングや水泳でも長時間行えば、筋肉にかかる負荷も大きくなり、筋肉痛はすぐに現れる場合があります。

●運動の慣れが影響する

筋肉痛は、慣れていない動きや負荷によって起こりやすくなります。普段運動していない人は筋肉痛が出やすいということです。

また、普段から筋トレやスポーツを行っている人でも、いつもと違うトレーニングを行ったり、普段やっていないスポーツを行うと筋肉痛は出やすくなります。プロアスリートでも、自分の競技以外を行うと、すぐに筋肉痛が現れます。

もし、筋肉痛が出なくて心配……という人がいたら、違う筋トレメニューを組み込んで新しい刺激を筋肉に与えるとよいでしょう。

●短期間でトレーニング効果は現れない

1回のトレーニングで体が大きく成長することはありません。少しずつ少しずつ長期間かけて体は変わっていくのです。

筋肉痛の有無で効果を判断するのではなく、長期的な視点でみて、定期的に目的とする数値(筋力や筋持久力、筋周囲など)で判断するとよいでしょう。

筋肉痛が気持ちいいと感じたら「いい傾向」

筋肉痛が嫌いで運動しないという人がいる一方、筋肉痛が気持ちいいと感じる人も多いようです。筋肉痛は、体が成長している証に感じるからだと思います。

逆に筋肉痛を期待してしまうようになったら、トレーニング習慣が身についてきたという証拠。筋肉痛を嫌がらず、筋肉痛が心地よくなるようにトレーニングを継続していきましょう。

まとめ:筋肉痛の起きている箇所は筋トレしない

今回は筋肉痛時の筋トレのやり方について紹介しました。筋肉痛は決して悪い痛みではありません。しかし、痛みが続くのも確かです。

筋肉痛を早く治したいという人や筋肉痛をできるだけ防ぎたいという人は、過去記事「トレーナーが教える、筋肉痛のおもな原因と対処法」で筋肉痛の対策法を紹介しているので、参考にしてみてください。

著者プロフィール

和田拓巳(わだ・たくみ)

プロスポーツトレーナー歴22年。プロアスリートやアーティスト、オリンピック候補選手などのトレーニング指導やコンディショニング管理を担当。治療院や競技チーム帯同で得たケガの知識を活かし、リハビリ指導も行う。医療系・スポーツ系専門学校での講師や、健康・スポーツ・トレーニングに関する講演会・講習会の講師を務めること多数。テレビや雑誌においても出演・トレーニング監修を行う。現在、様々なメディアで執筆や商品監修を行い、健康・フィットネスに関する情報を発信中。

プロスポーツトレーナー歴22年。プロアスリートやアーティスト、オリンピック候補選手などのトレーニング指導やコンディショニング管理を担当。治療院や競技チーム帯同で得たケガの知識を活かし、リハビリ指導も行う。医療系・スポーツ系専門学校での講師や、健康・スポーツ・トレーニングに関する講演会・講習会の講師を務めること多数。テレビや雑誌においても出演・トレーニング監修を行う。現在、様々なメディアで執筆や商品監修を行い、健康・フィットネスに関する情報を発信中。

2021年 著書「見るだけ筋トレ」(青春出版社)発刊。

Official site : https://wada0129.wixsite.com/takumiwada

Facebook : https://www.facebook.com/pt.wada/

Twitter: https://twitter.com/PT_wadatakumi

この著者の記事をもっと読む

<Text:和田拓巳/Edit:編集部>