股関節ってどこ?足の付け根の筋肉を柔らかくする筋トレ&ストレッチ

股関節にある筋肉のうち、どこかひとつでも衰え、柔軟性が失われると、股関節だけではなく腰や膝関節などさまざまな部分に悪影響をもたらします。

ここでは股関節周りの筋肉を鍛えるトレーニングや、足の付け根をほぐす簡単ストレッチを紹介します。道具なしで寝たポーズのままできるものもあり、足の付け根のストレッチにも効果的です。

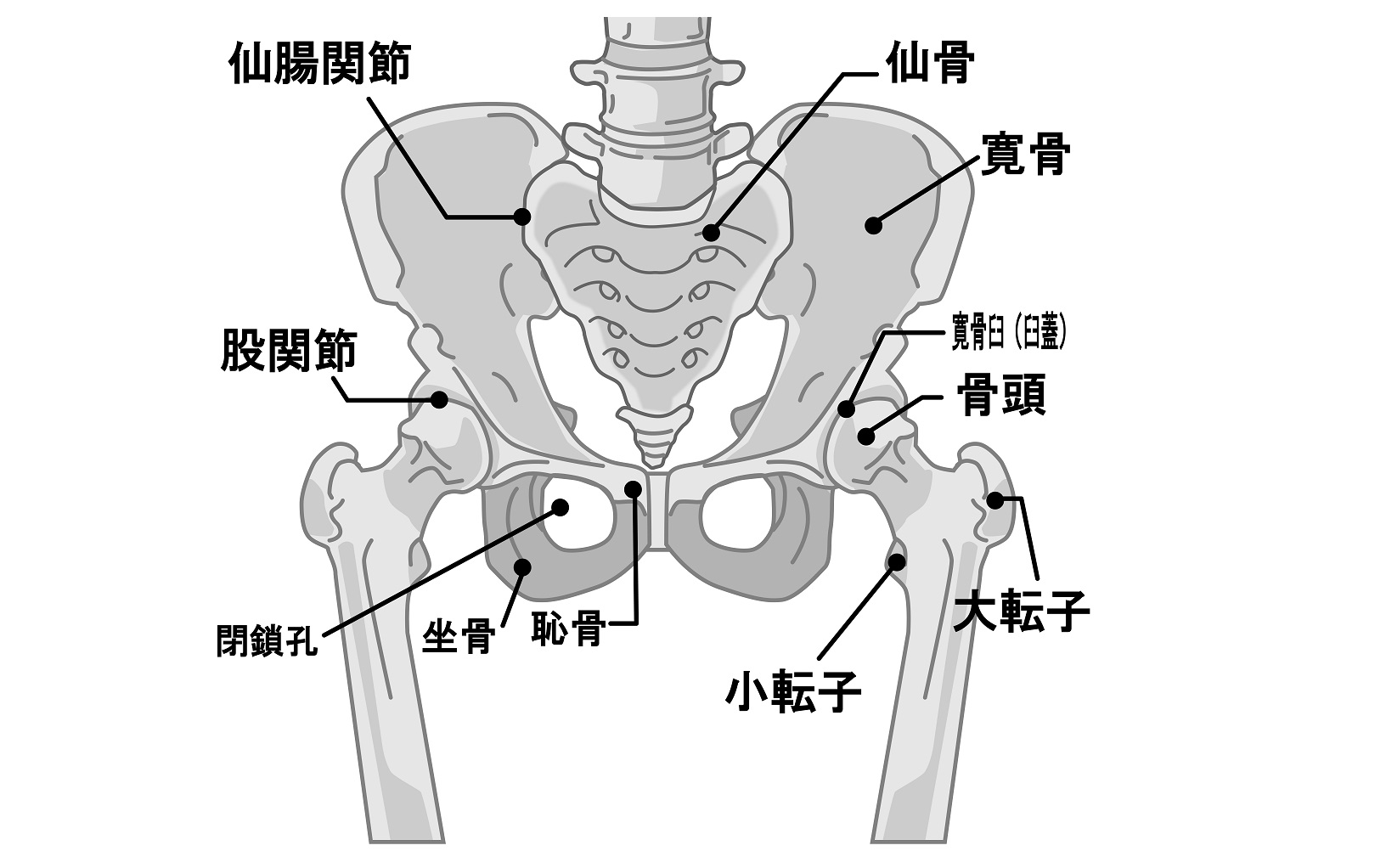

股関節とは。どんな役割をもつのか

股関節は、骨盤と太ももの骨である「大腿骨」をつなぐ大きな関節であり、肩関節と同じようにさまざまな方向へ動く球関節です。

関節まわりにある筋肉が連携して力を発揮することにより、複雑な動きを可能としています。

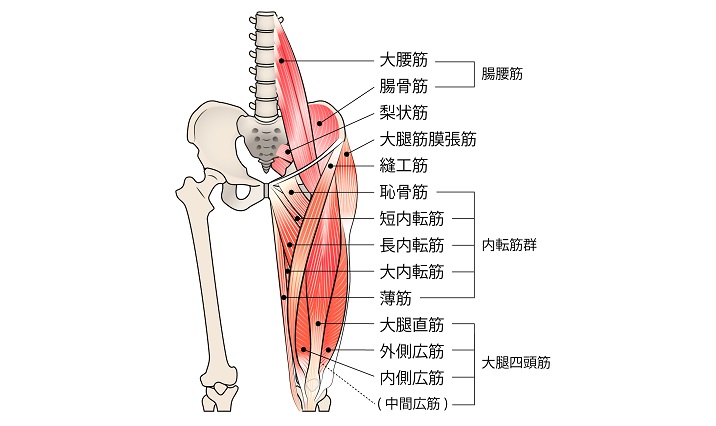

どこにある? 股関節のまわりにある筋肉

股関節は、以下のように数多くの筋肉群で構成されています。

- 股関節屈筋群(こかんせつくっきんぐん)…大腰筋や腸骨筋など。脚を前に上げる役割をもつ。

- 股関節伸筋群(こかんせつしんきんぐん)…大臀筋など。脚を後ろに上げる役割をもつ。

- 股関節外転筋群(こかんせつがいてんきんぐん)…中臀筋など。脚を外側に上げる役割をもつ。

- 股関節内転筋群(こかんせつないてんきんぐん)…脚を内側に動かす役割をもつ。

- 股関節外旋筋群(こかんせつがいせんきんぐん)、内旋筋群(ないせんきんぐん)…股関節を捻る役割をもつ。

寝ながらできる、股関節の筋肉を柔らかくする筋トレ&ストレッチ

ここからは、股関節まわりの筋肉をほぐすトレーニング&ストレッチを紹介していきます。

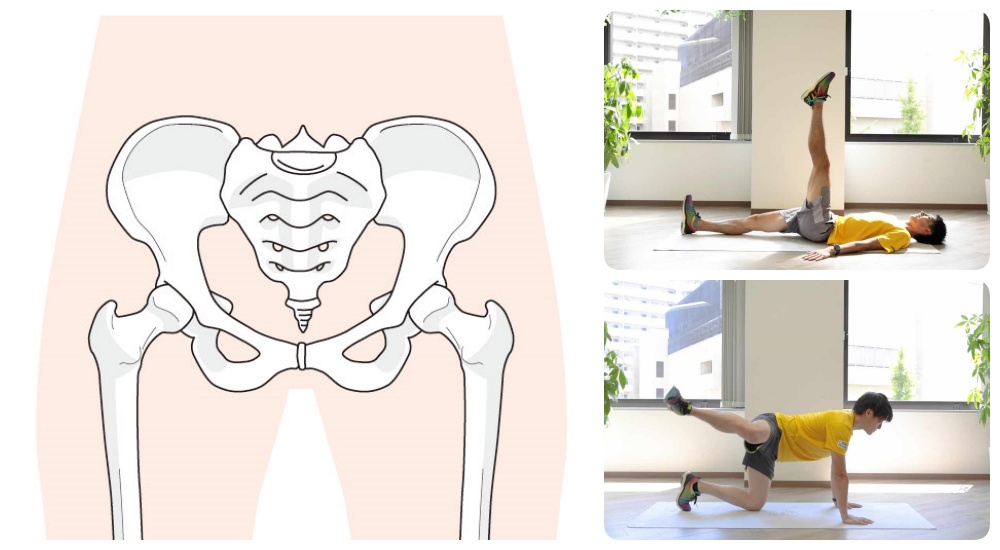

ワンレッグレイズ

- 仰向けで寝て、片足を床から少し浮かせる。手はカラダの横へ置く

- 膝を伸ばしたまま、脚を天井方向へ持ち上げていく

- 限界まで行ったら、元の姿勢に戻る。足は床につけずに少し浮かせたところで止める

この動作を繰り返し、反対側も同様に行いましょう。

動作のバリエーションとして、仰向けに寝た際につま先の向きを内側・外側に捻ると、違う刺激を与えることができます。

また、動作をゆっくり行なうことで負荷が高まり、トレーニング効果を高めることができます。

余裕のある人は、膝を伸ばしたまま、脚を真横へ開いていく動きも追加してみましょう。

関連記事:太ももの内側「内転筋」を鍛える筋トレ&ストレッチ7選

レッグアブダクション

- 横向きになり、下側の手を伸ばして頭をのせる

- 下側の脚のひざを曲げ、上側の脚はひざを伸ばしたまま天井方向へ持ち上げていく

- 足を少し浮かせたまま、元の姿勢に戻る

この動作を繰り返し、反対側も同様に行いましょう。

つま先の向きは、常に正面です。さらに、カカトの方を高くするように上げると、股関節を意識しやすくなるでしょう。

ワンレッグスイング

- 横向きになり、片肘で体を支える

- 下側の脚のひざを曲げる

- 上側の脚はひざを伸ばし、高さを変えないまま前後へスイングする

可動域を大きく使って動作を行いましょう。また、動作中は背中を丸めたり腰を反らせないよう、上体は常にまっすぐにすること意識します。

ファイヤーハイドランド

- 四つん這いの姿勢になる

- 片方の膝の角度を動かさないよう、真横に持ち上げていく

- 限界まで上げたら、元の姿勢に戻る

手は肩の真下、ひざは股関節の真下、つま先は地面

脚を上げたとき、カラダが捻じれないよう注意してください。

脚を高く上げるよりも、姿勢を崩さず股関節だけを真横に動かすような意識で動作を行うとよいでしょう。

関連記事:「ストレッチで痩せる」は難しい!ダイエット効果を高める使い方とは|トレーナー解説

股関節まわりを柔らかくするメリット

股関節の柔軟性は、股関節まわりの筋肉の状態によって決まります。

股関節まわりの筋肉をほぐすことで、股関節の可動域が広がり、身体の動きが安定するようになります。運動パフォーマンスの向上やケガ予防、腰痛や坐骨神経痛の予防にも繋がりやすくなります。

自律神経を整える効果もあるので、お風呂上がりや就寝前に行うと睡眠によい影響を及ぼしたり、寝起きに行うことでスムーズな動きが可能に。

また、股関節まわりの筋肉を鍛えて筋力を維持することは、歩行能力の低下や関節障害を予防することにも繋がります。

股関節まわりが固くなると、どんなデメリットがある?

股関節まわりの筋肉が硬くなると、股関節の動く範囲が制限され、痛みや歪み、運動パフォーマンスの質の低下につながります。

また、股関節まわりにある筋肉「梨状筋」が硬くなると、坐骨神経が圧迫され、坐骨神経痛が出るなどの不調にも繋がります。

関連記事:【坐骨神経痛ストレッチ】超簡単!梨状筋をほぐすポーズ|梨状筋症候群の対策に

[著者プロフィール]

和田拓巳(わだ・たくみ)

プロスポーツトレーナー歴16年。プロアスリートやアーティスト、オリンピック候補選手などのトレーニング指導やコンディショニング管理を担当。治療院での治療サポートの経験もあり、ケガの知識も豊富でリハビリ指導も行っている。スポーツ系専門学校での講師や健康・スポーツ・トレーニングに関する講演会・講習会の講師経験も多数。そのほか、テレビや雑誌でも出演・トレーニング監修を行う。日本トレーニング指導者協会JATI-ATI。

公式HP/公式Facebook

<Text:和田拓巳>