フィットネス

2024年7月4日

僧帽筋の筋トレ6種目|効果的な鍛え方とトレーニングのメリット (1/5)

「太い首や、ガッチリとした肩まわりの筋肉を作りたい!」、そのために欠かせない筋肉が「僧帽筋(そうぼうきん)」です。首を太くする、肩を大きくするためにはここを鍛える必要があります。

そんな僧帽筋を鍛える筋トレメニューを解説。上部・中部・下部、どこの部位が刺激できるかも解説します。自重トレーニングに加え、ダンベルなどの器具を使ったトレーニングも紹介します。

僧帽筋とは

僧帽筋の読み方

僧帽筋は、「そうぼうきん」と読みます。

筋肉の形が、修道士のフードのような形をしていることから名づけられたのだとか。

僧帽筋はどこの筋肉?

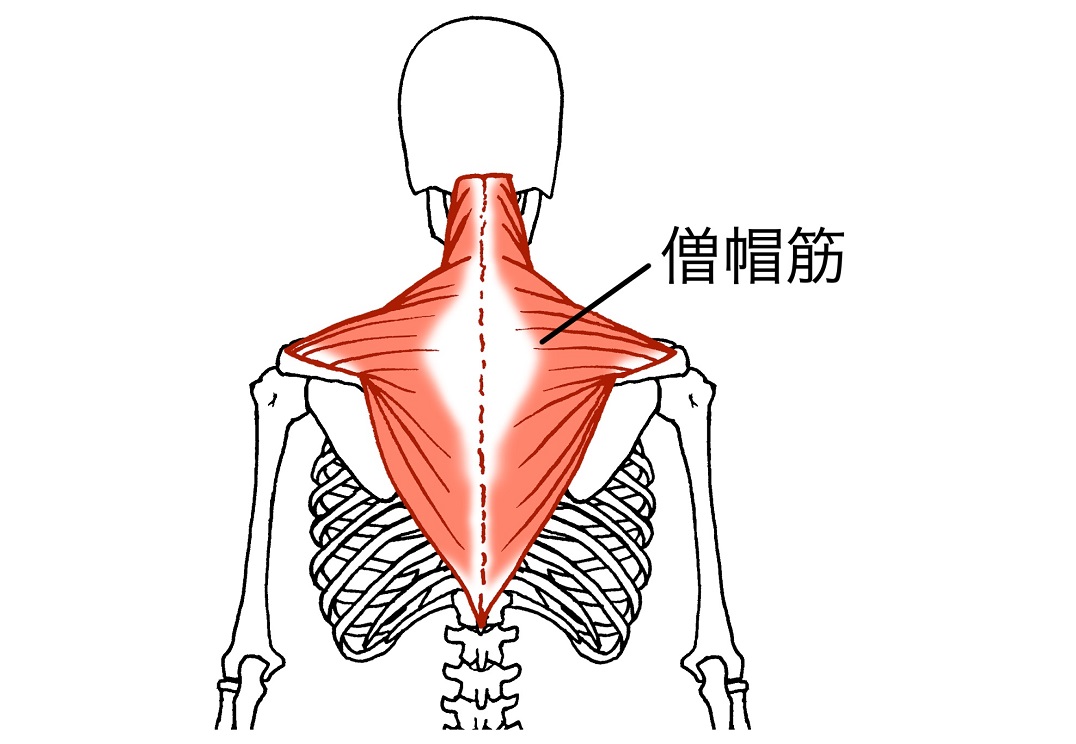

僧帽筋とは、首から肩、背中にかけて広がる大きな筋肉で、以下の3つに分けられます。

- 上部

- 中部

- 下部

これらはそれぞれ異なるエクササイズで鍛えることができます。

ちなみに僧帽筋は、肩こりを感じる筋肉でもあります。コリをほぐそうと肩の上部を押したことはありませんか? その部分が僧帽筋上部です。

僧帽筋の役割とは

僧帽筋には、以下の働きがあります。

- 腕とともに肩甲骨を動かす

- 肩甲骨を安定させる

- 肩甲骨を固定させる

肩甲骨が固定されていないと、重いものなどを持ち上げるときに強い力を発揮することができません。肩を耳に近づけるようにすくめる動作も、僧帽筋の動きです。

僧帽筋をトレーニングするとどんな効果があるの? メリットは?

僧帽筋をトレーニングすると、以下などが期待できます。

- がっしりした肩や首まわりを作れる

- 猫背などの姿勢改善

- 筋肉を動かし血流をよくすることによる肩こり緩和

![ヨーグルトはダイエットにいい?ダメ?太らない食べ方と選び方、市販のおすすめ3選[管理栄養士]](https://contents.melos.media/wp-content/uploads/2023/10/12162634/23585134_s-240x160.jpg)