走り方が変わる!「肩甲骨ストレッチ」の効果とやり方 (1/2)

より速く走るには、全身を使ったダイナミックな動きが欠かせません。そのためにはストライドを広げるとともに、上半身も大きく動かす必要があります。

しかし、「上半身を使う」ということをイメージできない方も多いでしょう。

上半身のなかでも重要なのが、肩甲骨の可動性です。どうすれば肩甲骨が動かせるようになるのでしょうか。

ここでは、肩甲骨の可動性を高めるためのストレッチ運動について、動画を交えながらくわしく解説します。

なぜ肩甲骨の可動性が重要なのか

腕が横振りになったり振り幅が小さくなると、上半身で推進力を生み出すことができません。大きくしっかり腕を引くと、その力は腰と下肢へと伝わっていきます。

そして、腕を振ることで上半身が前へと引っ張られ、推進力が生まれるのです。腕振りの重要性については、以下記事で解説しています。

腕振りを行うには背中や体幹が必要となる

腕振りは、ただ腕に力を入れて思いきり振ればいいというものではありません。背中や胸の筋肉を使い、体幹で姿勢を維持してこそ、大きな腕振りが実現できます。

また、肩甲骨がうまく動かないと、腕が後ろに引けません。冒頭で取り上げた横振り、あるいは幅の小さな腕振りは、肩甲骨の可動性の低さが要因となっていることが多いのです。

そのため、ダイナミックな走りを獲得するなら、ぜひ肩甲骨の動きを意識したトレーニングに取り組んでください。

肩甲骨の可動性を高める5つのストレッチ運動

具体的に5つのストレッチ運動を動画で紹介します。日常的に行えば、少しずつ肩甲骨の可動性を高められるでしょう。

また、トレーニングやレース前に取り入れることで、走る際のパフォーマンスは大きく違ってきます。

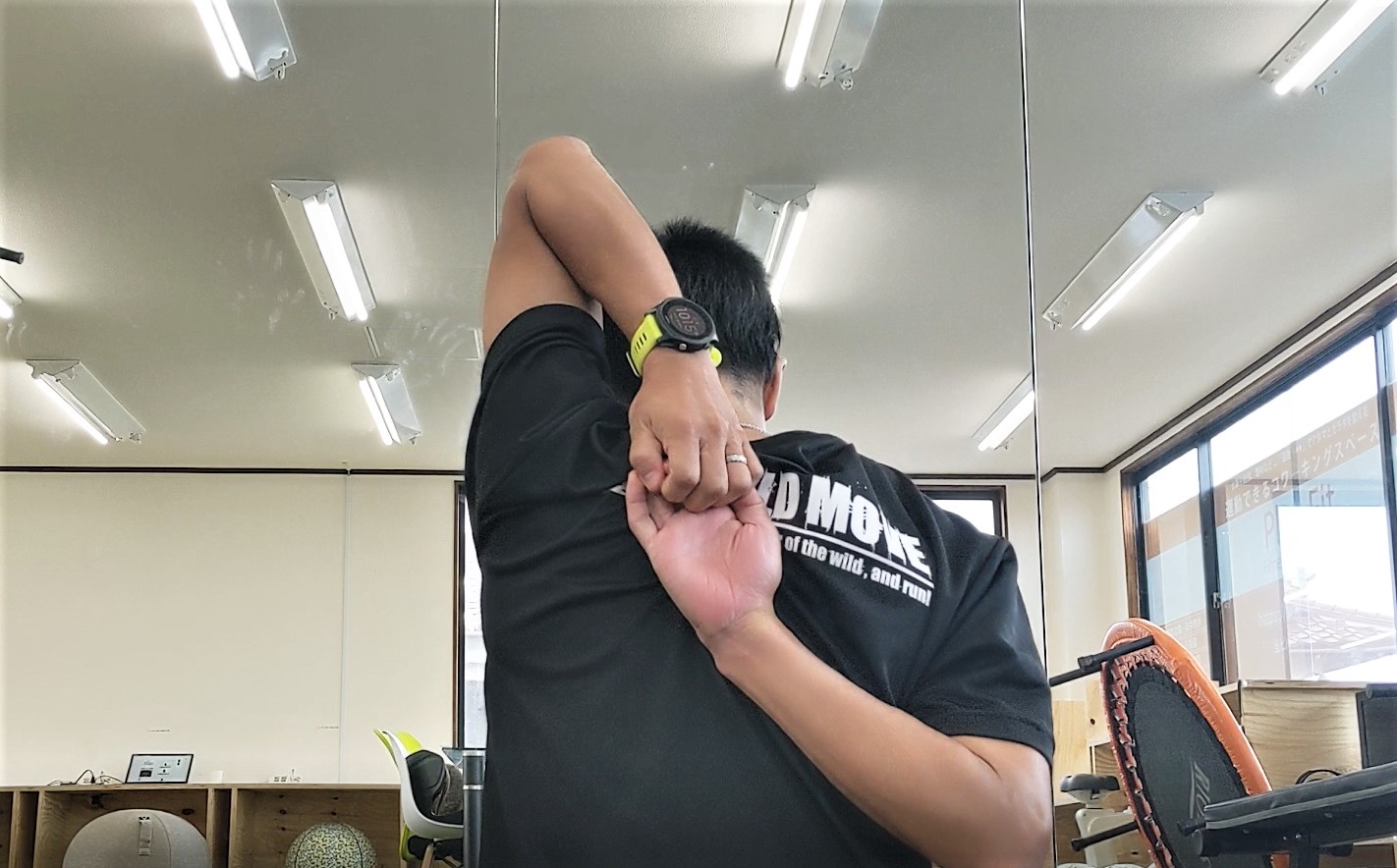

1.背面で握手

片方の手を挙げ、そのまま肘を曲げて背中の後ろへ。逆側の手は下から背中に移動させ、握手してみましょう。

子どもの頃、やってみたことのある方がいるかもしれません。手が届かない人は、タオルなど使って両手を繋げてください。

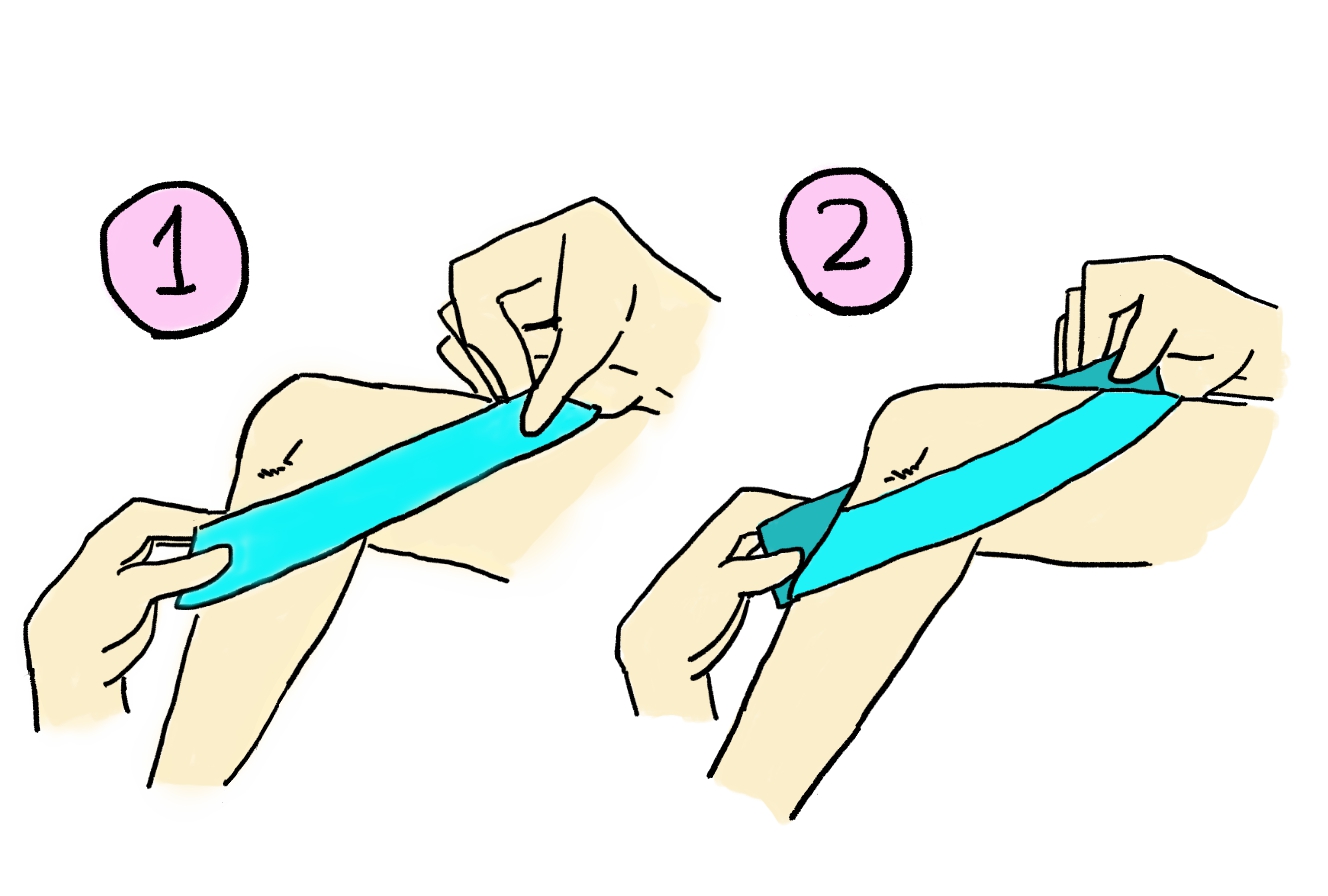

握手ができない人は……

手のひら全体で握手できない場合、指先を使って「グッグッ」と両手を引き寄せましょう。これにつられて、肩甲骨が動いてくれます。

維持するだけでも効果は期待できますが、動きを持たせることでより可動性が高められるはずです。

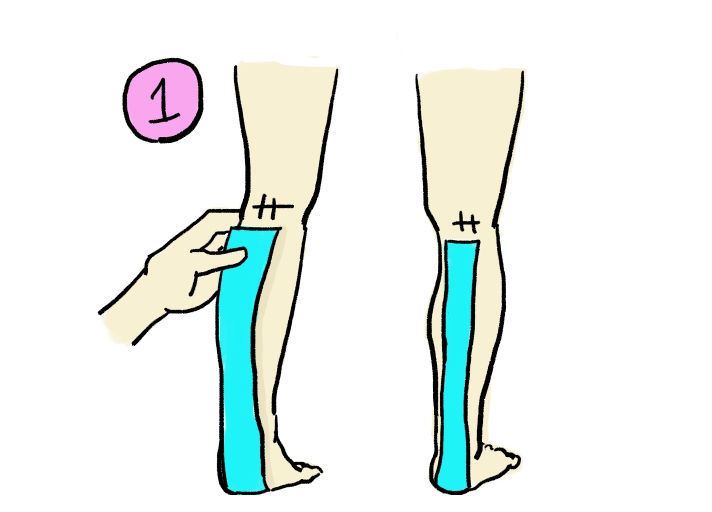

2.自分を抱きしめる

両手を目の前に、肩の高さに上げましょう。そのまま高さをキープしつつ、横に手を広げます。

高さを維持できる範囲で、広げられる限界まで広げましょう。

少し維持したら、手を前に戻してきます。そのまま手を交差させ、自分を抱きしめてください。このとき、両手で肩甲骨を掴めるのが理想。

5~7回を目安に繰り返します。

![ヨーグルトはダイエットにいい?ダメ?太らない食べ方と選び方、市販のおすすめ3選[管理栄養士]](https://contents.melos.media/wp-content/uploads/2023/10/12162634/23585134_s-240x160.jpg)